「REGARD」の仕組みとは?

プレート境界型の地震は、海底でプレートが跳ね上がることで起きます。その際、陸地もわずかに海側に引き寄せられます。このわずかな動きを全国各地に設置されたGPSで解析するのが「REGARD」の特徴です。

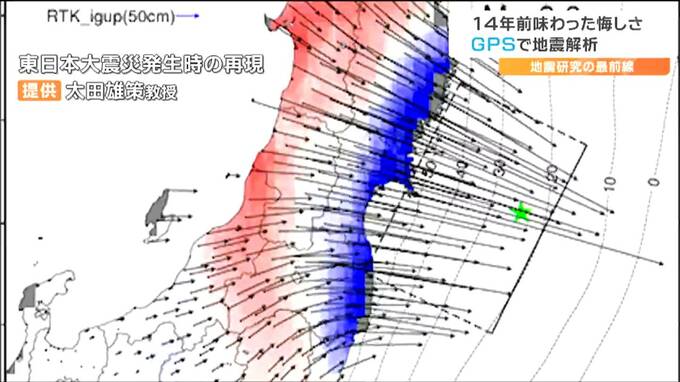

実際に東日本大震災の再現を見せてもらいました。画面上の矢印の向きが当時の陸地の動きです。確かに、陸地が震源地の海側に向かって引き寄せられているのがわかります。

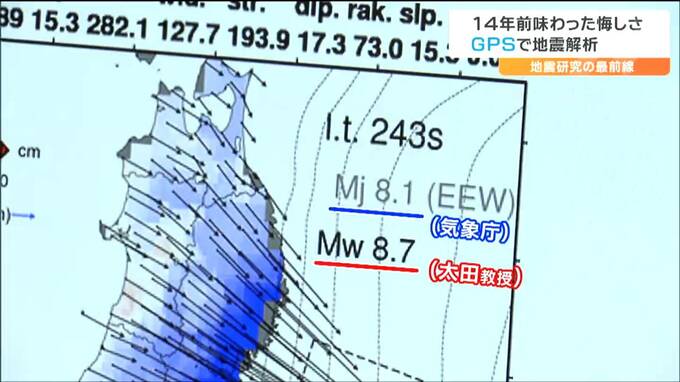

東北大学大学院理学研究科 太田雄策教授:

「上が気象庁が当時リアルタイムで推定した時のマグニチュードで8.1で止まってしまっている。我々の方法で求めるとマグニチュード8.7と実際のマグニチュード9に近いような値が3~4分程度で推定できる」

「REGARD」は2016年から運用が始まっていて、去年8月、宮崎県沖の日向灘を震源とする地震では、地震の規模を6.91と計算。気象庁が、発生から2時間半後に発表した正確な地震の規模マグニチュード7とほぼ一致していました。

東北大学大学院理学研究科 太田雄策教授:

「地震の規模や断層の広がりについて提供できる数少ない資料の一つ。重要性は非常に高いと考えている」

実は太田教授は、東日本大震災が起きる前からこのシステムに関する研究をしていましたが、論文を発表できたのは2012年2月でした。震災に間に合わなかったことに今も複雑な思いを抱いています。

東北大学大学院理学研究科 太田雄策教授:

「やっていたことが3年5年早かったらもしかしたら違ったかもしれないという思いがあった」

「REGARD」については、南海トラフ地震の津波に備え、JR東海が情報の活用を決めています。太田教授は、14年前の教訓を次の巨大地震で活かすため、さらに研究を進める考えです。

東北大学大学院理学研究科 太田雄策教授:

「M7、M8、M9の地震は頻繁に起こるものではない。まれに起きる地震に対して確実に精度の高い情報を出す。この精度を上げていきたい」