さすがは建築専攻、さらさらと設計図を書き上げて…

材木を組み合わせ、ヤギのための日よけと遊具をつくりました。

国交省のシンクタンクによると、個人が所有する空き地はこの10年間で倍増。

また、県内には空き家も多く、今後、無数の点のように空き地が広がる、「都市のスポンジ化」が懸念されています。

3日目の23日には、市街地を見下ろす高台の「まち畑」が交流の場に。

近くの竹林から切り出した竹で、つる性の植物を絡ませる棚=パーゴラを作るワークショップで、竹細工などを教える市内の男性を講師に招きました。

ここでは、就労支援センターの利用者も普段から一緒に汗を流しています。

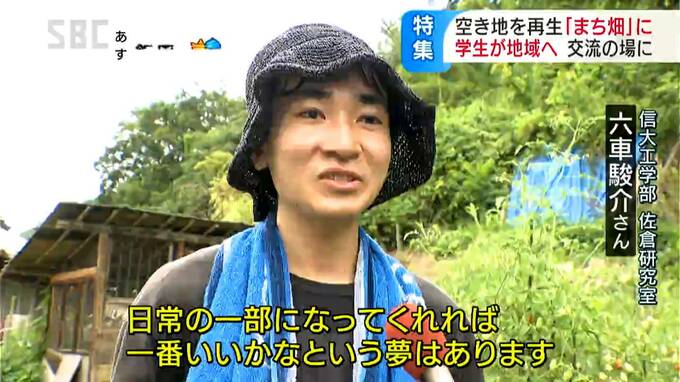

ワークショップを企画した大学院生の六車(むぐるま)さん。

キャンパス内の学びだけでは得られない幅広い交流の場を求めて、「まち畑」プロジェクトに積極的にかかわっています。

信大工学部 佐倉研究室 六車駿介さん:

「(まち畑が)散歩のついでにふらっと来て休んで家に帰るみたいな、日常の一部になってくれれば、という夢があります」

「まち畑」がスタートして8年、ここでの経験も生かして県内で働くOBもいます。

須藤さんもそのひとり。

空き地に畑を作り、さまざまな人とのかかわりを深めた学生時代。

廃屋同然の空き家もリノベーションして暮らしました。

社会人となって2年、空き家や古い家具などを整備し、新たな価値をつけて流通させる仕事に携わっています。

信大 佐倉研究室の卒業生 須藤悠さん:

「自分の手で自分で苦労してやるということがものすごく大事な経験になる。本や情報はたくさんあっていろいろなことを簡単に、なんとなくは知れるけれど『厚み』の部分は体験からしか生まれない」

「まち畑」での催しは27日まで続き、スペインの建築家に海外での空き地の活用事例を聞いたり、竹や木を使って椅子を作ったりするイベントが予定されています。