実はここは、本来、裾花川の支流の川筋。

江戸時代、松代藩によって、川の流れを変える工事が行われ、現在の裾花川の流路ができた背景がありました。

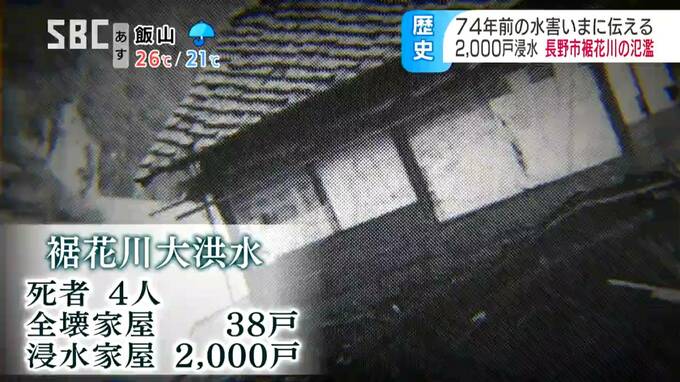

この水害で4人が死亡し、浸水被害は2000戸余りに上りました。

■山口英男さん

「時系列で知りたいと、何が起きたのか、今まで一切資料がなかったので実際どういう状況の中で災害を迎えたのか」

山口さんは、当時の新聞記事や気象台のデータと照らし合わせながら住民の証言を時系列に並べました。

■当時の記録から

「長野23日は南西の風やや強く曇り時々雨」

2つの低気圧の通過に伴う大雨がおさまり、小降りになった9月23日の朝、最初の決壊が起こりました。

■当時の記録から

「5時過ぎ荒木区長の桜井忠一郎は“水だ!水だ!”と荒木南部を大声で触れ回った」

午前7時半ごろ、旧国鉄の鉄橋の下流、九反(くたん)で堤防が100メートルにわたり決壊。

水は荒木方面から、そのまま大豆島(まめじま)まで濁流となって押し寄せます。

更に1時間後、上流の裾花橋の東側が崩れると、その材木が鉄橋をふさぎ、もう一か所で堤防が崩れます。

長野駅構内では、およそ1メートルの浸水を記録しました。