長野県内では4月9日に県議会議員選挙、23日には30を超える市町村議会の議員選挙が行われます。

人口減少や高齢化が進む中、市町村議会では議員のなり手不足も大きな課題となっています。

議会改革を進めてきた喬木村の現状を取材しました。

定数12の喬木村議会。

おととし(2021年)に行われた議員選挙で初めて定員割れとなりました。

下伊那郡の北部に位置する、人口およそ5700人の喬木村。

高齢化率は35%を超え、人口の減少が続いています。

課題となっているが「議員のなり手不足」です。

2009年と17年の村議選では、立候補者の数が定数と同じ12にとどまり無投票となりました。

そこで打ち出したのが議会改革です。

その一つが、これまで平日の昼間に行っていた一般質問や委員会審議を夜や休みの日に行う「夜間・休日議会」です。

会社員や自営業者が、仕事をしながら議員活動をしやすい環境を作るためです。

さらに、報酬も月額14万3000円から15万円に増額。

議員のなり手不足を解消しようと、改革を進めました。

しかし、おととし(2021年)に行われた前回の選挙の立候補者は当初、10人にとどまり、定数を2人下回りました。

その後の再選挙にも1人だけしか立候補せず、議会初の定員割れとなりました。

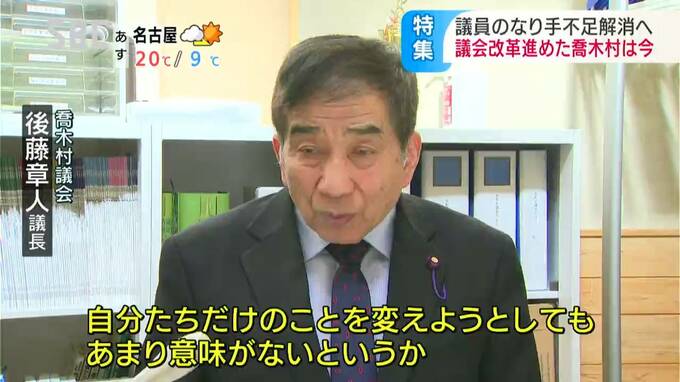

■喬木村議会 後藤章人議長「当然、周りや村の中を意識して動いて改革していかないと、自分たちだけのことを変えようとしてもあまり意味がないというか、よくなかったのではないかと反省している」

おととしから議長を務める後藤章人(ごとう・あきと)さん70歳。

議員のなり手不足を解消するにはこれまでの議会改革を受け継ぎつつ、まずは議会を知ってもらうことが必要だと考えています。

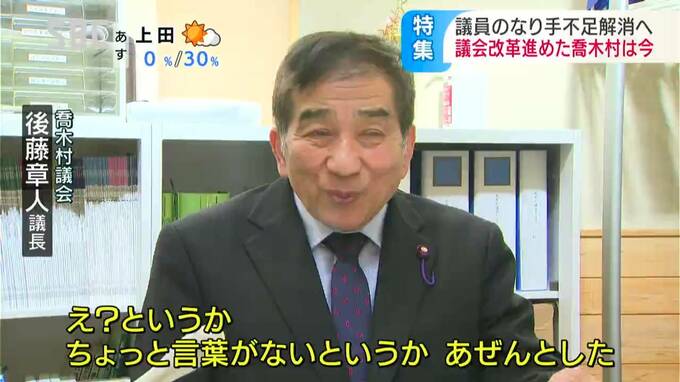

■後藤議長「議員をどれだけ知っているかという話の中で1人知っている、2人知っているといろいろあって、0が多かった。『え?』というかちょっと言葉がないというか…あぜんとした」

村が去年(2022年)4月に実施した村民の意識調査。

村議の名前を知っているかという質問では、1人も「知らない」と回答した人が最も多く、30%近くに上りました。

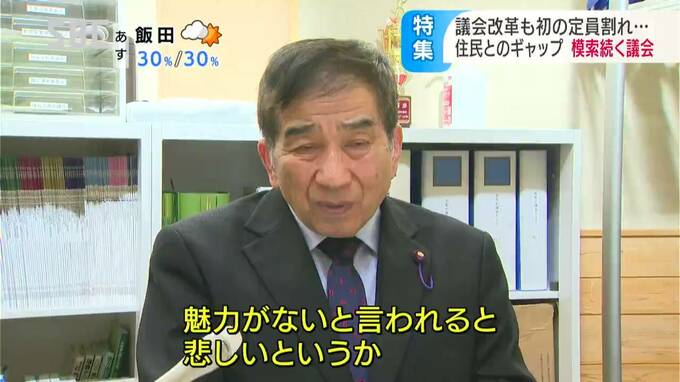

さらに、議員に「魅力がない」「活動内容がわからない」といった声も寄せられ、住民とのギャップが浮き彫りとなりました。

■後藤議長「受け入れたくないがこれが実態なんだと思った。自分がやっている仕事を見てもらって、そこで話をして、そこで感じてくれればと思うが魅力がないといわれると悲しいというか…」

調査結果を受けた議会は、村民と議会の距離を近づけようと取り組みを始めます。

住民が議員活動への意見を伝える「議会モニター」の人数を今年度、20人から26人に増員。

これまでは定例会後に発行される「議会だより」に意見を載せるだけでしたが、実際に議会を傍聴してもらうことにしました。

■後藤議長「うちの議会の基本条例の中に『開かれた議会』というのがある。抽象的すぎるが、それが一番住民に受け入れられることかなと思う。議会の人たちがどんなこと考えてどう動いているかを知ってもらえればいい」

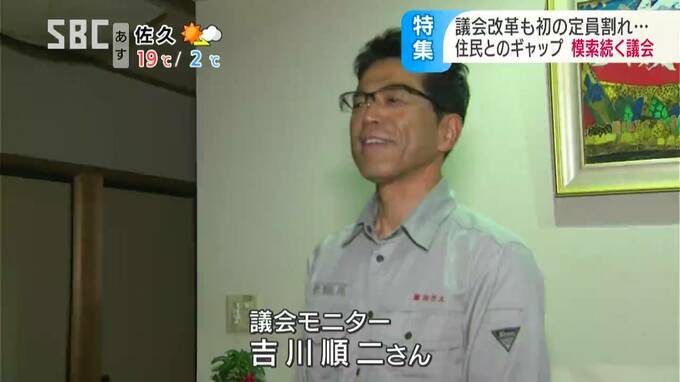

「議会モニター」のひとり、吉川順二(よしかわ・じゅんじ)さん。

6年ほど前からモニターを務めてきました。

■吉川順二さん「地域をよくしていきたい、これに尽きると思う。活気のある村になってほしいということ」

休日の一般質問や夜間の委員会を傍聴をしてきた吉川さん。

少しずつ議員の仕事を理解し始めたといいます。

■吉川さん「今まで議会というものを深く考えたこともないし、村政についても考えたことがなかったが、モニターになって一般質問を見るようになって、議員の顔を覚えたり、議員の仕事もなんとなくわかってきたと思う」

後藤議長はこの「議会モニター」の中から、将来、村議選の立候補者が出ることを期待しています。

■後藤さん「(議会について)こっちから押し付けて教えてというのではなく、感じ取ってもらうことが一番強い力になると思う。ゆくゆくはその中から何人かが(選挙に)出てくれれば大成功の話」

議会ではほかにも、子育てや介護・福祉など毎回テーマを決めて、議員と住民や関係団体が意見を交わす場も定期的に開いています。

■後藤議長「新しい方法というか特効薬がないので、地道に1つずつクリアしていって、もう1年くらい経ったあとに今より少しでも議会のことを理解してくれている人が増えたらいい」

喬木村議会では4月、全員協議会で議員定数の削減をテーマに話し合いを始める予定です。

議員のなり手不足は改善されるのか。住民に最も身近な自治体の議会で模索が続いています。