「信州の戦後80年つなぐ、つながる」です。戦争は日本で暮らしていた外国人の生活も一変させました。戦後ほとんど語られてこなかった歴史を紐解きます。

4年前、長野県軽井沢町の外国人墓地を訪れた女性がいます。

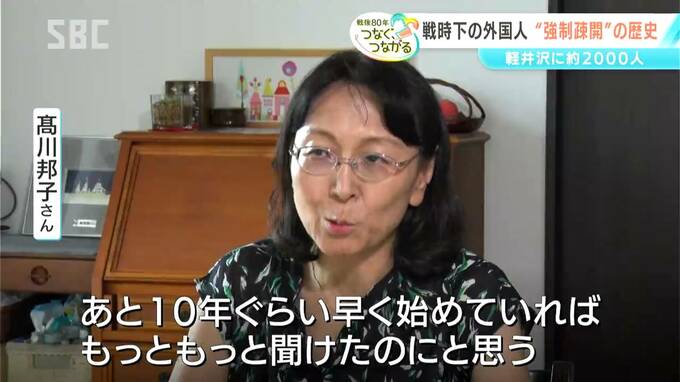

髙川邦子さん。この場所に眠る男性の生涯を、この年出版した本で触れました。

「なかなかコロナで来られなくて、ご家族の方に、娘さんや甥っ子の方に取材をさせていただいて、他人とは思えなくなってきてしまって」

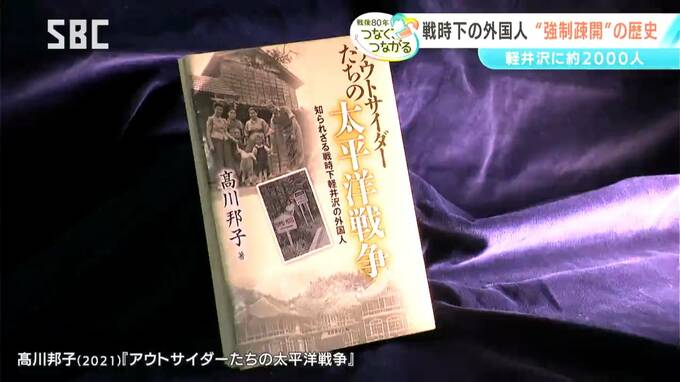

『アウトサイダーたちの太平洋戦争』。

戦時中、軽井沢に疎開させられた外国人たちの記録です。

1941年12月8日、日本はハワイの真珠湾やマレー半島を奇襲し、アメリカ、イギリスなどとの戦争に突入。日本で平穏に暮らしてきた人たちの生活も一変しました。

髙川邦子さん:「戦争が始まって横浜に住んでいた外国人はみんな箱根や軽井沢に行くようにと言われて。外国人は桜の写真を撮っているだけでスパイ行為をしているんじゃないかとか、知り合いにあいさつしただけでいまのは何かの合図じゃないかと(疑われた)」

髙川さんが取材したバーバラ・ウェルドンさん。戦後はアメリカに移住しましたが、4年前、幼かった頃の記憶をオンラインで語ってくれました。

バーバラ・ウェルドンさん(当時82歳):「憲兵隊たちが、靴を脱がないで、家の中畳なのにトントントントンって靴のまま入ってきて、父の腕をつかんで連れていきました。父が憲兵隊に殺されたのが一番悲しいです」

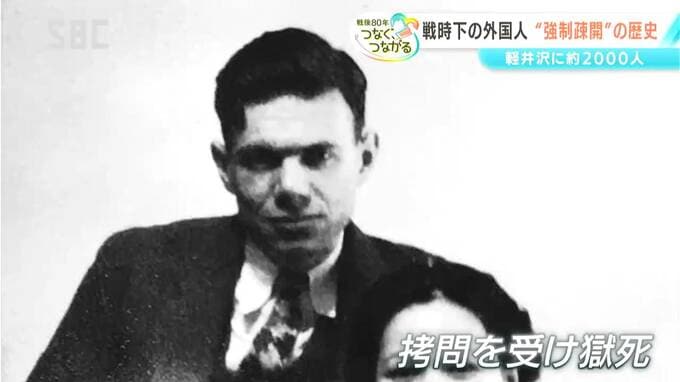

被害にあった父親のフーゴ・フランクは日本で生まれ育ちました。

祖父、ルイス・フランクはドイツ出身で、日本政府に招かれて北海道の小樽などで教えた学者でした。いわば恩人の家族にまで、危害が及んだのです。

バーバラ・ウェルドンさん(当時82歳):「私の父は、すごく日本語が達者で読み書きができたんです。それで、英語の新聞に頼まれて日本語の新聞を英語に通訳したんです。そしたらそれが悪くて連れていかれたんです」

フーゴはいわれなき罪で拷問を受け、29歳の若さで獄死しました。髙川さんが戦時中の外国人について調べ始めたのは10年ほど前。祖父は外務省の軽井沢出張所で外交官を務めていました。

情報が限られる中で、個別に出版された手記などを手掛かりに、親族にも連絡を取り、当時の状況を調べてきました。

髙川邦子さん:「あと10年ぐらい早く始めていれば、もっともっと聞けたのにと思う」

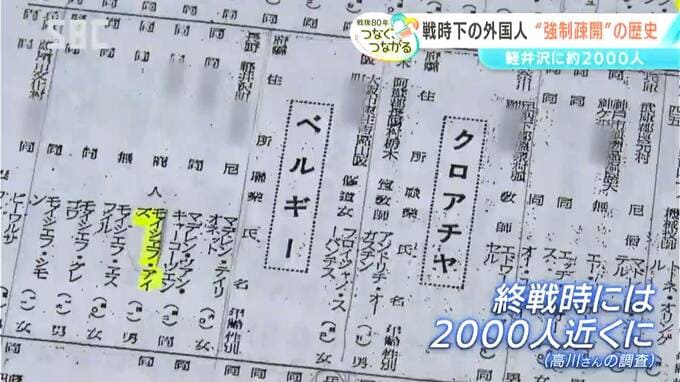

敵国の外国人は、民間人でも抑留所に送られ軽井沢には主に同盟国や中立国の出身者が半強制的に疎開させられました。

終戦時には2000人弱まで増え、町の人口の1割から2割ほどを外国人が占めたといいます。当時の軽井沢の生活を語れる人は、年々減ってきています。