西日本で発生が差し迫っているとされる南海トラフを震源とする大地震。ただ、大地震の脅威は、南海トラフに限った話ではありません。

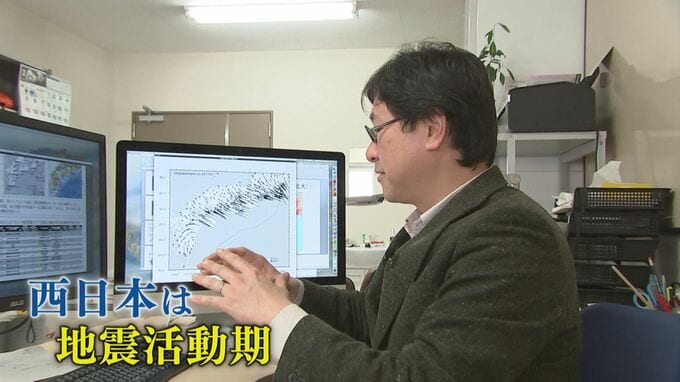

現在、西日本は「南海トラフ地震が発生する前の『地震活動期』に入っている」と指摘するのは、京都大学・地震災害研究センターの西村卓也准教授です。

西村さんは、GPSのデータを使い、地盤の動きをミリ単位で解析し、地震を引き起こす「ひずみ」がどこにたまりやすいのか調べる研究をしています。

神戸、鳥取、熊本…増える内陸の直下型地震

京都大学・地震災害研究センター 西村 卓也 准教授

「西日本では南海トラフの地震の前後に、内陸地震の活動が活発になる傾向が、過去の歴史から知られていて、阪神・淡路大震災(1995年)や熊本地震(2016年)も、その一環として起きたのでは」

「いわゆる内陸の直下型地震と呼ばれる震源の浅い地震が起こりやすくなって、規模自体は南海トラフ地震よりは小さいけれど、震源が人の住んでいる所に近いので、震源の周辺ではかなり大きな被害が出る」

「前回の南海トラフ地震が、1944年・1946年にあって、それ以降、西日本の内陸では大きな地震が50年くらいほとんどなかった。ただ、ここ20年くらい、あちこちでポツポツ起きているのは、地震の活動期に入ってきているという見方がされている」

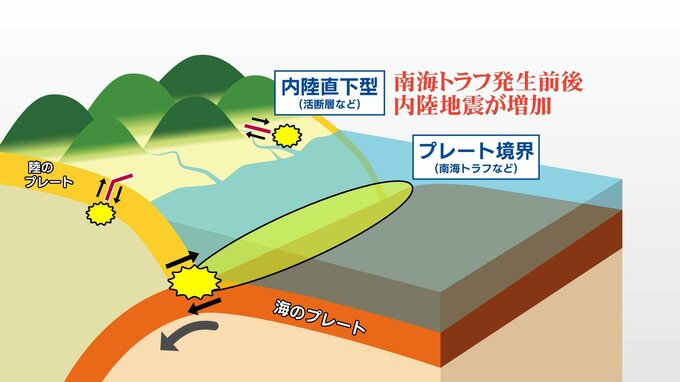

南海トラフ地震は、海側のプレートと陸側のプレートが接する場所がズレることで起こる地震です。広い範囲で一気にズレるために地震の規模は大きく、場合によっては巨大地震となります。

一方、内陸地震は、地表付近の活断層で起こる地震です。南海トラフ地震に比べると、一つ一つの地震の規模は小さいですが、地表のすぐ近くで起こるために震源近くでは激しい揺れに見舞われます。阪神・淡路大震災や熊本地震もこのタイプです。

西村さんは、南海トラフ地震が発生する前後には、内陸で起こる地震が増える傾向にあると指摘しています。

阪神・淡路大震災前より切迫 特に危険な活断層とは

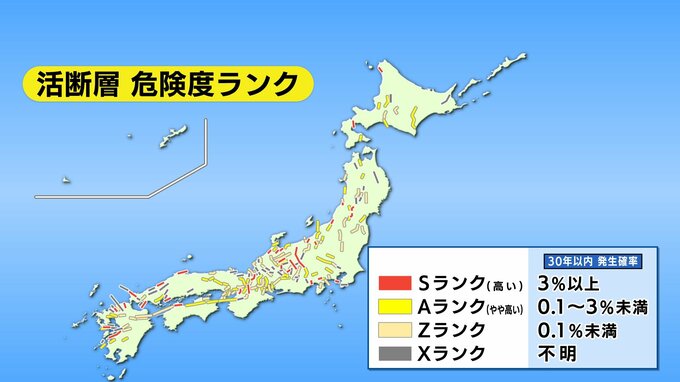

この内陸地震を引き起こす主な要因となるのが活断層です。政府の地震調査研究推進本部(=地震本部)によると、全国にはおよそ2000の活断層があるとされていますが、このうち全国114の活断層について地震発生の危険度を4つのランクに分けて評価しています。

最も危険度が高いものが「Sランク」です。今後30年以内に地震が発生する確率が「3%以上」と評価した活断層が該当します。ことし1月に公表した最新データでは、Sランクの活断層は全国に「31」あります。

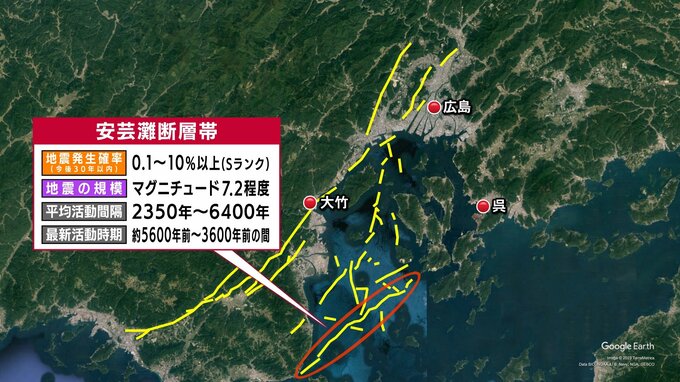

「Sランク」の活断層の中には、発生確率が阪神・淡路大震災が発生する直前の「8%」を超える、特にリスクの高い活断層が8つあります。その一つが広島県内にあります。広島湾に走る「安芸灘断層帯」です。

「安芸灘断層帯」は、江田島市の沖合から岩国市の沖合にかけての安芸灘西部に分布する活断層帯です。長さはおよそ26kmあります。1995年に阪神・淡路大震災が起きたあと、海上保安庁の測量船などによって詳しく調査されました。

京都大学・地震災害研究センター 西村 卓也 准教授

「過去に繰り返して起きてきた地震の間隔がある。安芸灘断層帯では、だいたい4千年に一回くらい地震が起きてきたと言われている。安芸灘断層帯の最新の活動は4600年±1000年前くらい。最新の地震がいつ起きたのかと、平均の発生間隔を比較することで「Sランク」と判断」

「安芸灘断層帯」の今後30年以内の地震発生確率は「0・1%から10%」とされ、もし全体が一度にズレた場合、マグニチュード7・2程度の地震が起こる可能性が指摘されています。