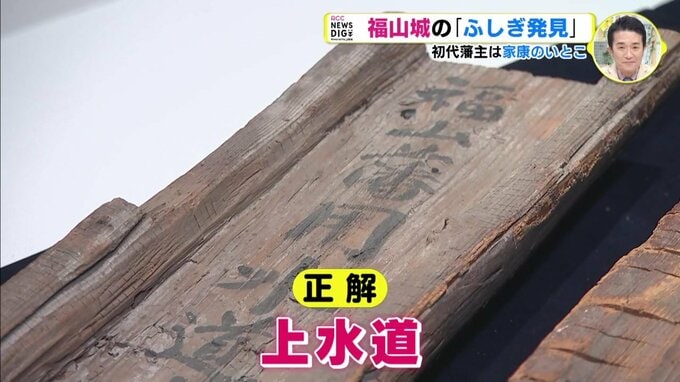

Q.1 城下町を住みやすくしようと勝成が整備したものがあります。それは、後に「日本三大〇〇」と呼ばれるようになったものですが、さて、それは何でしょう?

1. 上水道

2. 物流・交通網

3. 商店街

正解を福山城博物館の皿海 学芸員、お願いします。

福山城博物館 皿海 弘樹 学芸員

「井戸水の中に塩水が混じることがあったんですね。管を作って地中にはわせて、所どころ、水を取り入れるポイントを作って芦田川の真水を城下で使えるようにしていたんですね。まさに、今でいう上水道となっております」

正解は、上水道でした。

城や城下町は、干潟を埋め立てて作られました。井戸水には塩分が含まれていたため、生活に欠かせない水の確保が大事だったんです。

福山城シアターの “水野 勝成”

「あっぱれ! 福山はさらに栄えるじゃろう!」

勝成は、「江戸に負けない街づくり」を目指した藩主だったんです。

続いては、福山城最大の特徴についてクエスチョンです。福山城ふしぎ発見!

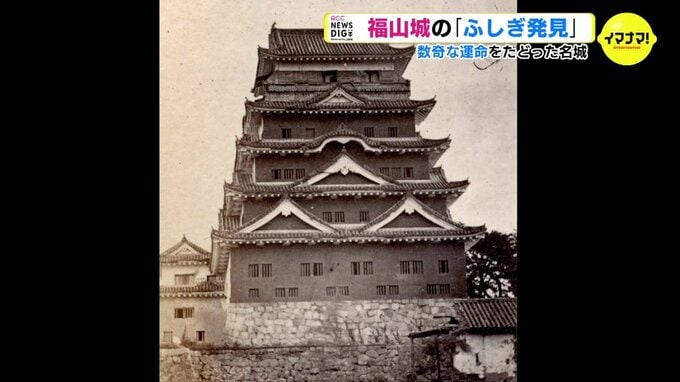

時代が明治になると、廃藩置県によって福山城は主を失います。その後、買い手が付かず、荒れ果てていきました。

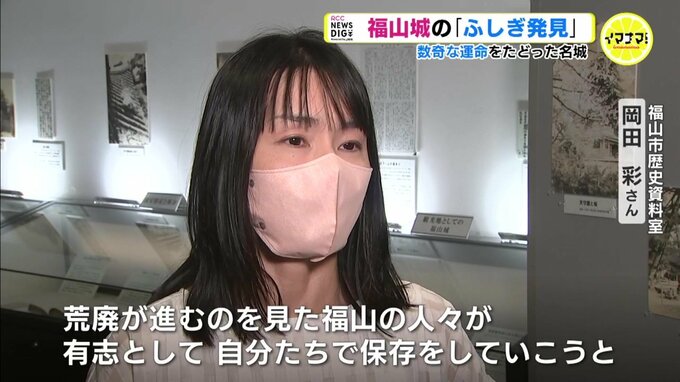

福山市 歴史資料室 岡田彩さん

「荒廃が進むのを見た福山の人々が、有志として自分たちで保存をしていこうと、県から管理を取り戻して、公園保存会を作って保存したという流れになります」

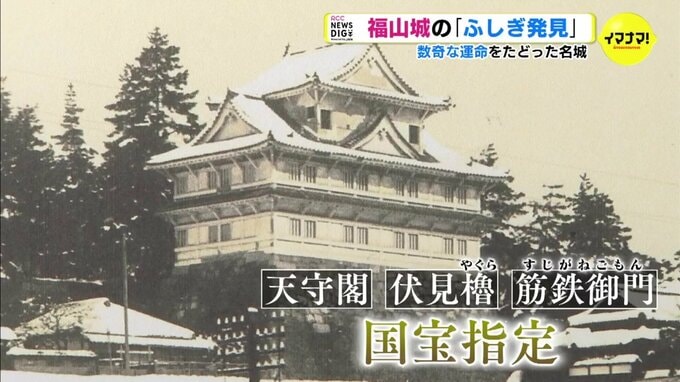

福山城は、市民たちからの寄付金などで徐々に修復されていきました。昭和に入って吉報が届きます。

1931年に天守閣が、その2年後には伏見櫓や筋鉄御門が、国宝に指定されたのです。ところが…。

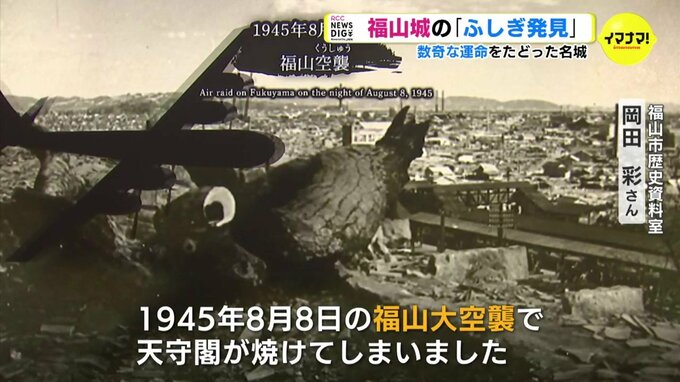

福山市 歴史資料室 岡田彩さん

「1945年8月8日の福山大空襲で天守閣が焼けてしまいました。残ったのが、今もある伏見櫓と筋鉄御門が焼け残ったということです」

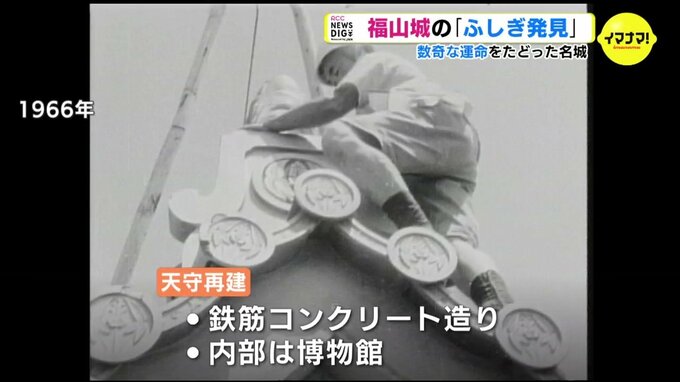

戦後20年…、立ち上がったのは、またもや福山の市民でした。再び寄付金を集め、シンボルの復活を目指しました。

そして1966年、鉄筋コンクリート造りで内部を博物館とした天守が再建されたのです。

それでも福山城最大の特徴だった天守北側の鉄板張りは再建工事から省かれていました。

ここで2つめのクエスチョンです。