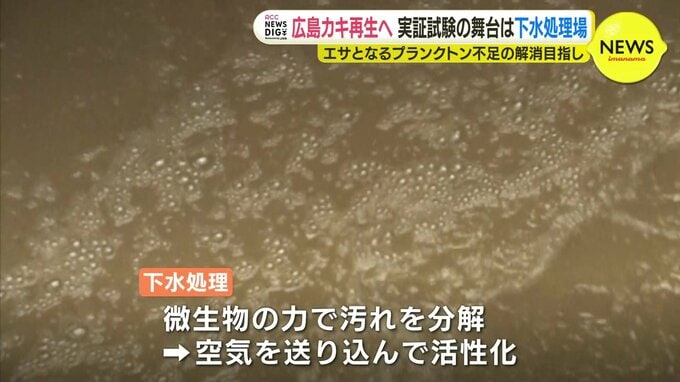

汚れを分解する微生物 活動を抑えるために調整するのは空気

下水処理場の排水規制は、かつての瀬戸内海の水質汚染を防ぐために行われています。一方で、栄養塩不足で養殖ノリの色が黒くならない色落ちの問題などが発生しました。すでに兵庫県などではノリを養殖する冬季に緩和運転しています。

広島県の実証試験は、冬季の半年間に限って3年間実施。初年度は栄養塩の濃度が低い海域の下水処理場2か所で行いました。

その一つ、廿日市浄化センターです。どんな試験なのでしょうか?

廿日市環境エンジニアリング 中髙下忠信 所長

「エアレーションタンクで微生物の活性化を図っている」

タンクの中にある無数の泡は空気です。下水処理は微生物の力で汚れを分解します。この空気を送り込むことで活動を活性化させるといいます。

試験は、空気の量を減らし、活動を抑えることで栄養塩の濃度を上げます。

廿日市環境エンジニアリング 中髙下忠信 所長

「以前はもっとしっかり泡が出て、グルグルかくはんしているような状況でした」

半年間の緩和運転で窒素の濃度はおよそ6割増えました。