9月18日は語呂合わせで「しまくとぅば(方言)の日」です。

今回、しまくとぅばのなかでも、衣服、(すがい)にまつわるしまくとぅばを紹介するユニークな企画展が開かれています。

読谷村で開かれている、「衣(ころも)」すがいにまつわる「しまくとぅば展」。

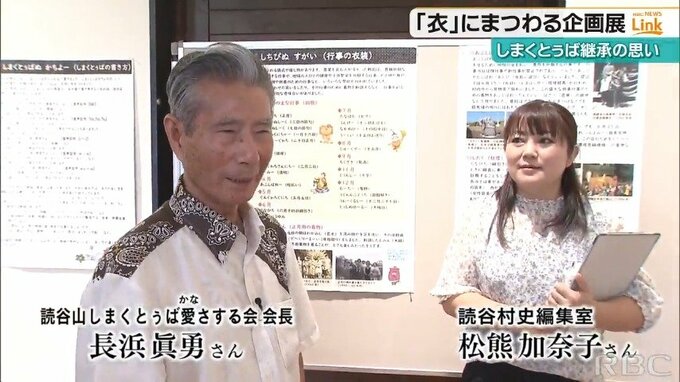

案内して下さったのは、長年、村を中心に、しまくとぅばの普及に取り組む、長浜眞勇さんと、村史編集室の松熊加奈子さんです。

村では、多くの人にしまくとぅばの魅力を感じてもらおうと、長浜さんら先輩に聞き取りを重ねながら、若手世代が展示会などを作り上げています。

企画展では、実際に愛用されてきた衣服などおよそ30点が展示されています。

長浜眞勇さん

「着物を着る、私、長浜の生まりやいびーくとぅ、“ちん(着物)ちーん(着る)”という風にずっと耳には残っています」

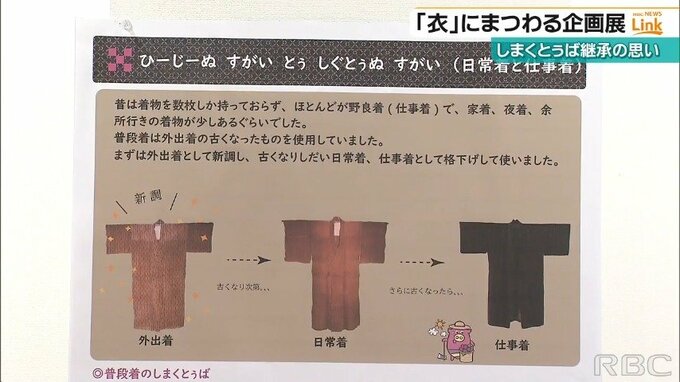

芭蕉布で作られた外出着は「ばさーぢん」、着古すと日常着の「やーからぢん」になり、最終的には、仕事着「はるぢん(畑仕事着)」に。

伝統的な衣服が大事に着用されてきたことが紹介されています。

乳児に着せた「ばさーぢん」には何やら刺繍が施されています。幼子を病気やけがから守る魔除け。「まぶいうしー」と呼ばれ、おくるみなどにも刺繍されています。

先人たちの暮らしぶりや優しさが伝わる展示の数々。

しまくとぅばの響きから、当時の文化に想像をめぐらせてほしいと長浜さんは話します。

昨年度の県民調査では、しまくとぅばを将来にわたり残してほしいと答えた人の割合が85.7%と過去最も高くなった一方、毎日しまくとぅばに触れる機会があると答えた人は、28.5%にとどまり、普及や継承への課題が浮き彫りとなっています。

こうしたなか、インターネットを活用した継承の取り組みも始まっています。

おととし、これまで集めてきた言葉をデータベース化。

村に伝わるおよそ1万4千語が簡単に検索できるようになりました。

早い段階からしまくとぅばに触れる機会を増やそうという「しまくとぅばクラブ」の活動も始まりました。

松熊加奈子さん

「聞き取りとかたくさんの資料を残していくなかで、言葉も一緒に保存していく、更に次の世代につないでいくということをずっとやっていけたら」

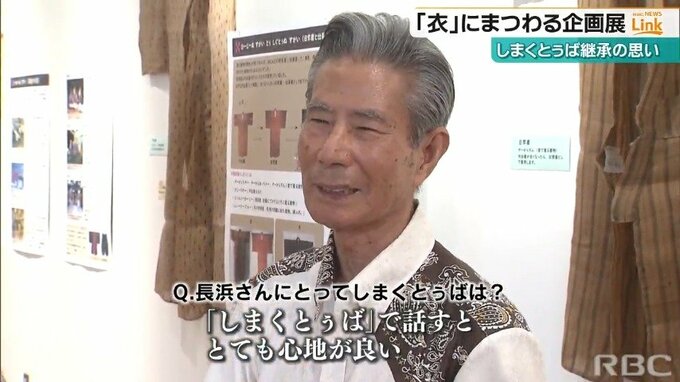

(Q長浜さんにとってしまくとぅばとは?)

長浜眞勇さん

(しまくとぅばで)「しまくとぅばで話すととっても心地が良い。心が落ち着いて穏やかになる」「水や空気、なくては生きていけない、それくらいしまくとぅばへの思いを持っている」

【記者MEMO】

長浜さんは最近では孫たちに「たんめー(おじいさん)は、共通語忘れました」と、しまくとぅばをまず話し、その後、共通語を入れるなどして接しているようで、子どもたちも少しずつ、しまくとぅばが分かるようになってきたと話していました。

読谷村のしまくとぅば展「すがいぬくとぅば」は来月1日まで、ユンタンザミュージアムで開かれています。入場無料です。