去年開設したうるま市の子育て支援拠点『うるまこどもステーション』。ここは発達に不安を抱える子もそうでない子も、多様な子どもたちを温かく育む施設です。その特長や役割を取材しました。

3施設が1つに、子育て拠点施設『うるまこどもステーション』

子どもたちの元気な声が響く、うるま市のこども園。園に併設された市の子育て拠点施設『うるまこどもステーション』には、ある特長が…

與那嶺キャスター「うるまこどもステーションは、発達支援センターや児童館が入居する福祉棟、医療機関が入居する医療棟、そしてこどもたちが利用するこども園3つの施設が1か所に集まっているのが特長です」

『うるまこどもステーション』は、地域が一体となって子どもたちを福祉や医療の面から幅広く支援する複合施設。発達に不安のある子どもたちの子育てなどを支援する親子通園施設や、児童発達支援センター、発達クリニックなどがあり、それぞれの施設が連携して切れ目のないサポートを行っています。

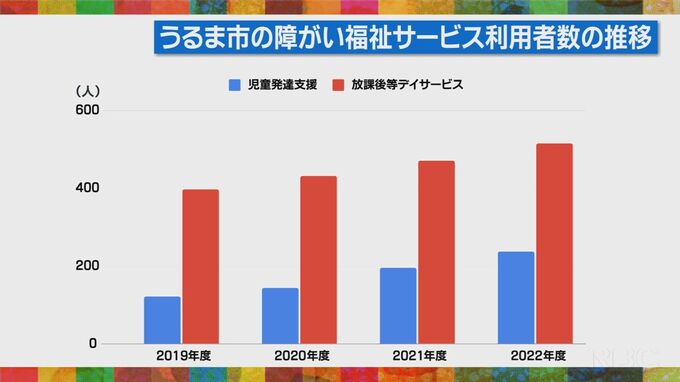

その設立の背景には、うるま市が抱える”ある課題”がありました。

うるま市こども発達支援課 喜久山博之課長「発達に特性のあるお子さんを早期に支援する場所だったりとか、発達の特性を親御さんが一緒になって把握・理解する場所が不足していたという現状が以前ありました」

うるま市では、児童発達支援施設などの利用者が増加傾向にある一方で、子どもの発達について診断できる専門機関の不足などが課題となっていました。

そこで、子どもの発達に寄り添う場や専門機関の拡充を図ろうと官民協働事業として『うるまこどもステーション』を設立しました。

「はい、あ~って言える?」

「あ~」

「上手だね、ありがとう。じゃあ今度立ちましょうか」

共同事業者の一人で児童発達クリニックの院長・遠藤尚宏医師。事業の発起人でもある遠藤医師に、こうした複合施設が果たす役割を聞きました。

発達クリニックCan 遠藤尚宏院長「子どもの発達と障害のあるお子さんを中心に医療を行ってきた中で、診察室だけでは解決できないことが非常に多いなという風に感じてきました。地域の子どもたちが自然と集まる場所に我々が持っている専門性を落とし込む。地域に共生社会という部分の文化を根付かせる、発信する施設になっていけたらなという風に思っています」

うるまこどもステーションでは、発達支援センターに通う子と児童館を利用する子が一緒に遊ぶことも。

遠藤医師によるとこうした機会を通して、子どもたちの社会性が育まれ、将来性の向上につながるということです。

施設を利用する保護者たちは―

施設を利用する子の保護者「本人が前向きに人と接する場面・環境を作るっていうのがとても良いなと思っているので、こういう施設があってとってもありがたい」

施設を利用する子の保護者「子どもの発達が心配だなと、相談できるところがなかったが作業療法士や看護師もいる。色んな目線で息子たちのことを見てくれるところはやっぱり一番の強みなのかなと思う」

施設を利用する子の保護者「一人ひとりの性格とか特性を受け入れてくれて、それも個性として認めてあげる場所なのでありがたいという気持ちで通わせてもらっている」

多様な子どもたちを温かく見守る『うるまこどもステーション』の取り組みは、SDGsの目標につながっています。

遠藤尚宏院長「究極の目標は、色んな子どもたち、地域の方々にとっても“駅”や”灯台”のような存在になることです。困っているこどもたちにとって『こうやっていけばいいんだよ』と道しるべになって、かつ安心できるような施設になっていけたら」

多様な子どもたちを育む“駅”のような存在へ。うるまこどもステーションの歩みは、まだ始まったばかりです。

【記者MEMO】

『うるまこどもステーション』は、市の土地を活用した事業で、施設整備や一部施設の運営を民間事業者が担うという官民一体となった全国的にも珍しい子育て支援拠点で、県外からの視察や問い合わせもあるそうです。

遠藤医師は「各施設や地域との連携をさらに高めていきたい」と話していました。