かつてない程、新型コロナが猛威を振るったことし、沖縄県内の医療現場では十分な医療を提供できないケースが続出しました。一方で、経済活動が再開する中、新型コロナウイルスと最前線で闘ってきた医師は何を思ったのでしょうか。3年目のコロナ禍を振り返ります。

救急搬送された新型コロナの重症患者。人工呼吸器で応急処置がされたものの、病床が確保できず、ほかの病院に搬送されています。

友愛医療センター 西平守邦(にしひら・もりくに)医師

「(入院の打診を)受けた患者さんのベッドがないので断らざるを得なかったことも、経験したことがないくらい数があったというのが非常にきつかった」

豊見城市の友愛医療センターで、新型コロナ対策チームのリーダーを務める西平守邦医師。3年目のコロナ禍の特徴をこう振り返ります。

友愛医療センター 西平守邦(にしひら・もりくに)医師

「オミクロン株に代わってきて、だんだん感染力が増しているのが今までのデルタ株と違う」

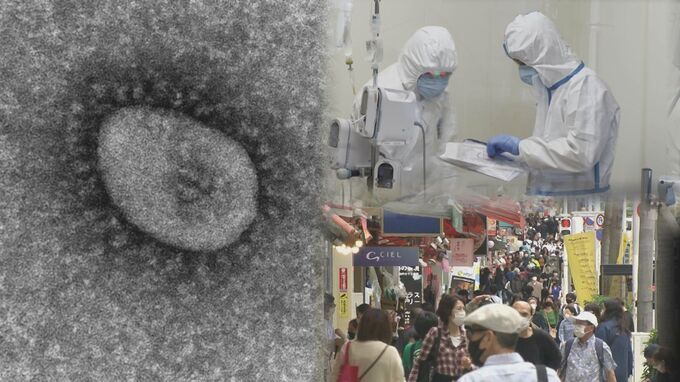

去年12月。オミクロン株は当時、大規模なクラスターが発生していたアメリカ軍キャンプ・ハンセンの従業員から県内で初めて確認されました。これまでの株のように重症化や死亡する割合は低いものの、感染のスピードが極めて速いのが特徴で、ことし大きな流行を引き起こしました。

県によるとことし1月から3月29日まで続いた第6波のピークは新規感染者が1826人。そして3月30日から9月まで続いた第7波のピークは6179人と過去最多を次々と更新。

第6波と第7波、ことし起きた2つの大きな波。ですが行政の対応には違いがありました。県の感染症対策専門家会議に名を連ねる中部保健所の国吉秀樹(くによし ひでき)所長は当時をこう振り返ります。

中部保健所国吉秀樹(くによし ひでき)所長

「第6波の時は、まん延等防止等重点措置をとって飲食の時間や人数に注意して頂きたいとお願いをしました。もちろん効果があるが、なかなか気持ちが持たなくなってくる。第7波においては行動制限の措置をとらないという事ではなくて”お願い”という形で、どうやって一緒に日常を取り戻していくか、ということをちょっとづつやっていったということですね」

オミクロン株が従来の株に比べて『重症化しにくい』ことや、疲弊した経済活動状況などを加味して、『強い制限』がなかった第7波。時々の感染状況を見計らって、各地で”3年ぶり”となるイベントが開かれました。

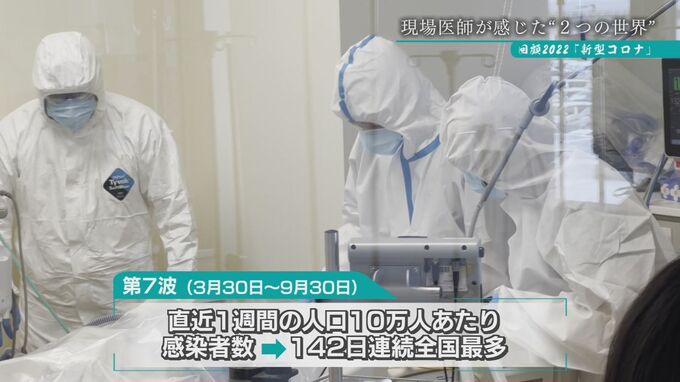

一方で、強い制限のなかった第7波では、当初から人口10万人あたりの感染者数が142日間連続、およそ5か月に渡って、全国最多を記録。感染者の増加と共に、7月末には休業した医療従事者が1277人とピークに達しました。

友愛医療センター 西平守邦(にしひら・もりくに)医師

「コロナ病棟に関しては色んな病棟から応援が入るようにして、同じだけ”弱い負担”ならいいというか。ローテーションをしながら、なるべくストレスのたまらない環境にした」

友愛医療センターでも『入院すべき人が入院出来ない』状況が連日続く中で、世間とのギャップを感じたといいます。