そんな中、与党内で合意された「反撃能力」の保有です。

これまで攻撃を受けて初めて防衛力を行使する「専守防衛」を前提としていた日本。しかし今後は、相手国にミサイル攻撃などの兆候があった場合、先にミサイルを打ち込むことが可能に。

戦後の安保政策が、大きく変わろうとしていますー

県内では、宮古島をはじめ来年3月には石垣島に、また来年度末までに、うるま市の勝連分屯地にもミサイル部隊の配備が予定されています。

ミサイル部隊配置について賛成

「あまり良い印象ではないがどちらかというと賛成の立場。(出身が)離島なので身近に感じました与那国とかの人の生活がかかっているので心配」

ミサイル部隊配置について反対

「どちらかというと反対です。せっかく世界から評価されている平和な部分が少し廃れてしまうかなと残念に思う」

このほか防衛省は、2027年度に自衛隊那覇病院を建て替える方針で、「戦傷医療」を強化する狙いがあるとみられます。また、陸上自衛隊第15旅団の増強を検討。

地上戦を担う「普通科連隊」を1つから2つに増やす方針だということです。

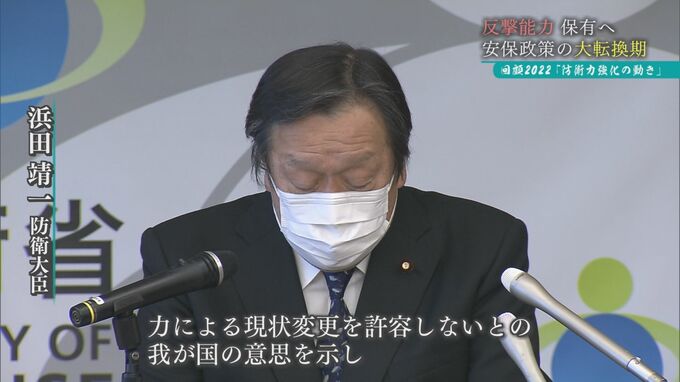

南西諸島での防衛力強化を急ぐ背景について浜田防衛大臣はー

浜田防衛大臣

「力による現状変更を許容しないとの我が国の意思を示し、島嶼部、島嶼部への攻撃に対する抑止力・対処力を高め、国民の安全、安全につながるもの」

こうした状況に沖縄国際大学の前泊博盛(まえどまり ひろもり)教授は、「軍事依存は住民を守れない」と警鐘を鳴らします。

沖縄国際大学 前泊博盛教授

「軍事依存というのはですね、住民を守ることではないというのが、ウクライナ戦争を見れば分かると思いますけれども、本当に何から何を守るための軍備かということをもうちょっと突き詰めて考えた方が良いと思いますね」

その上で今問われているのは、中国との「対話力」だと指摘します。

沖縄国際大学 前泊博盛教授

「脅威と言われているのであれば、その中国との対話をなぜ増やすことができないのかというそういうことがやっぱり問われていると思いますね。そういう意味ではその自治体外交も含めて、どんどん交流を進めていく必要があると思います」

自衛隊の防衛力強化をめぐり、玉城知事は「十分に住民に説明し、アメリカ軍基地の整理縮小を同時に進め、結果的に沖縄の基地負担軽減につながれば、その方向性は認められるのではないか」との認識を示しています。

屋良朝苗元知事

「私ども県民はこれまでの“基地の島”という暗いイメージを払拭(ふっし)し、新たなる自覚に立って県民自治を基調とする平和で明るい、豊かな県づくりに邁進する」

政府は、反撃能力の保有を盛り込んだ国家安全保障戦略など“安保3文書”についてあさってにも閣議決定する方針です。

抑止力として防衛力強化を望む声もあれば、今の政府の姿勢に疑問を持つ声もあり、様々な声が聞かれる中、どんな日本に、どんな沖縄にしていきたいか議論を深めるためにも、政府に対しては、国民にとって不都合な部分も含めた丁寧な説明が引き続き求められます。