臓器が適合する家族などから生体腎移植を受ける仲里さんのようなケースは、日本で年間約2000件ある。しかし、頼れる家族が誰にでも、何人もいるわけではない。腎臓移植の発展のカギを握るのは、心停止後・脳死下での提供となる「献腎移植」だが、日本では献腎移植は極めて少ない。

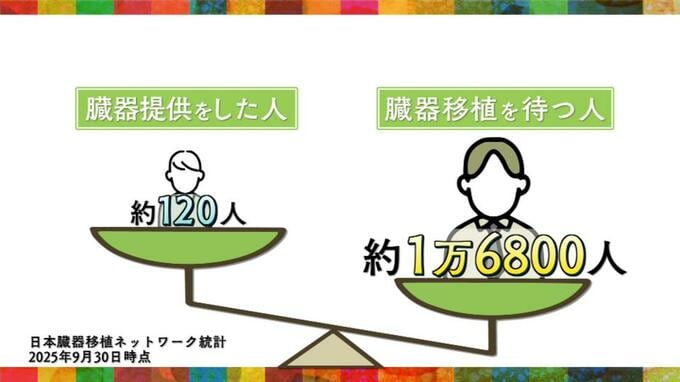

「日本臓器移植ネットワーク」によると、2025年に国内で「心停止後・脳死下」で臓器を提供した人(ドナー)は約120人。一方、移植を待つ人は約1万6800人もいる。まったく足りていないのが現状だ。

仲里さん自身、臓器提供の調整にあたる「臓器移植コーディネーター」を務めた経験もあるが、近年はコロナ禍の影響で臓器移植コーディネーターの活動が難しい時期もあり、「日本の移植医療は停滞してきた」と感じている。

現役の「臓器移植コーディネーター」の仲間貴享さんに取材すると、ドナー登録が国内で広がらない理由をこう説明してくれた。

「脳死の患者に対して、選択肢のひとつに臓器移植がある、という情報提供が十分にされていないことも大きな要因としてあると言われている」

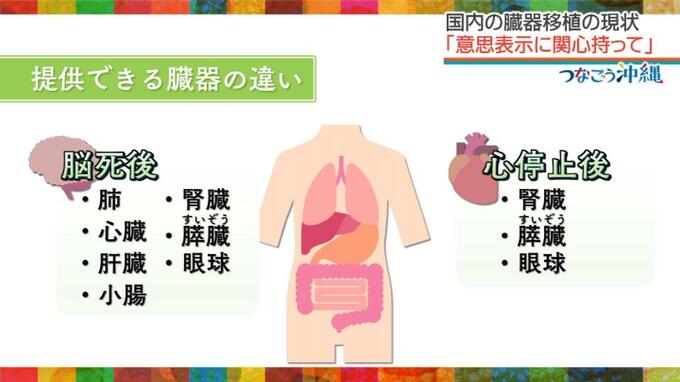

亡くなった人からの臓器提供には「脳死後」と「心停止後」の2通りがある。「脳死後」の場合は、血液の流れが保たれるため、複数の臓器提供が可能だ。一方「心停止後」は、一定時間血液の流れが止まるため、提供できる臓器の種類は限られる。

また、臓器提供の意思について普段から家族や周囲と話し合えているかどうかが、移植医療を進める上で大切だと仲間さんは指摘する。

【この記事を最初から読む】

「今は免許証や保険証での意思表示ができる。臓器移植・提供に関心を持ち、(家族や周囲と)話してほしい。書いて残すだけじゃなく、自分の気持ちを伝えていてほしい」

2度の移植を経験した仲里さんの歩みは、移植の先にある「生きる喜び」を伝えている。命をつなぐ医療、臓器移植への理解が広がり、次の希望を生み出すことを願ってやまない。