戦争を体験した人やその意思を継ぐ人、それぞれの思いをシリーズでつなぐ

「#あなたの623」。今回は元中学校教諭で、30年あまり沖縄戦研究を続ける津多則光さん(82)です。80代を迎えた今も、沖縄戦の実相を伝える活動を行う津多さんの思いとは―。

与那原町にある与原公園。沖縄戦で亡くなった与原区民の慰霊塔を訪ねました。沖縄戦研究者の津多則光さんが、戦跡巡りで案内する場所です。

▼沖縄戦研究者 津多則光さん(82)

「軍隊も陣地壕を作る。住民も避難した壕の跡です。無数にあったんですね。西原町史によると、この一帯には約1~2万人の避難民がいたであろうということになるんですね」

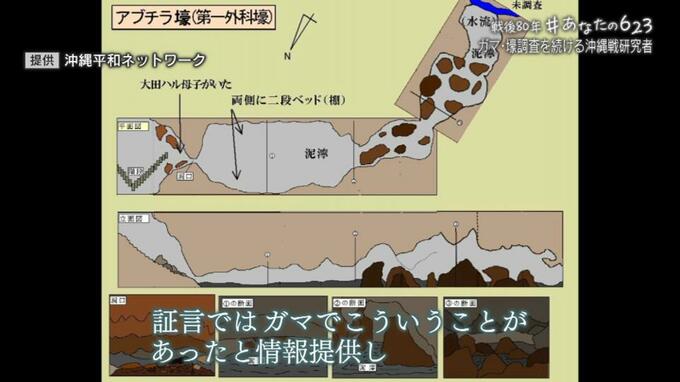

県内で平和ガイドを行う沖縄平和ネットワークが去年まとめた、ガマと壕の調査記録。津多さんは、南部地域だけでも、およそ200か所のガマ(自然洞窟)や壕を調査しました。

「沖縄戦の証言を読んでも、ガマは欠かせないんですね。退職した後は一人で毎日南部をまわっていたんですよ」

元中学校教諭の津多さんは、30年ほど前からガマと壕の調査に携わっています。

20年前から、沖縄平和ネットワークのガマ部会のメンバーと壕の測量などを行い、去年、調査記録をまとめました。

「ここにはこういうガマがある、証言によると、このガマではこういうことがあったと情報提供しながら、実際にはガマ部会のメンバーがガマの中に入って測量して、形として見せていくわけね」

学生時代から平和教育に関心があり、沖縄戦研究に没頭するきっかけは、戦後50年を迎えた1995年。

糸満市の三和中学校に赴任した津多さんは、平和教育担当として沖縄戦で激戦地となった、三和地区の戦跡調査を始めます。

沖縄戦の史実をより深く調べたいと55歳で早期退職し、現在まで研究を続けています。