昭和の食中毒「カネミ油症」の子どもや孫を対象にした健康影響調査で、被害が次世代まで続いている疑いが指摘されていることについて、厚労省は「確定報告ではない」などとして診断基準改定の検討を先送りする姿勢を示しました。

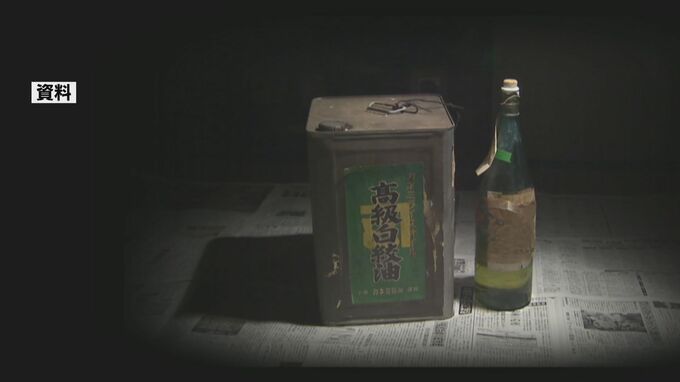

カネミ油症事件は1968年頃、市販の食用油に製造過程で猛毒のダイオキシン類が混入して起きた食中毒で発覚から既に55年がたっています。

被害者からの再三の訴えを受け、国は2021年から認定患者の子どもや孫の健康影響調査に着手。調査を進めている全国油症治療研究班の辻学班長は12日、福岡市で開かれた油症対策委員会で「次世代に何らかの健康影響が出ている」との認識を改めて示した上で、現在、カネミ油症の患者かどうか診断する基準の柱になっている血中ダイオキシン類濃度について「次世代については一般とほぼ差がなく重要な指標にはならない」との考えを示しました。

血中ダイオキシン類濃度は次世代の救済を阻む大きな壁となっており被害者団体は診断基準の早期改定を求めています。

13日、福岡市で開かれた被害者と国、原因企業が顔をそろえる三者協議で、厚労省の担当者は、次世代調査について「一定の進捗はある」としながらも「現時点では確定報告ではない」との認識を示し、診断基準の改定に必要な有識者会議の設置について「適切に検討していく」などとして判断を先送りする姿勢を示しました。

一方で、診断基準改定の検討も含めた今後のロードマップ作成については研究班と相談していく方針を示しました。

カネミ油症の次世代については、これまでの研究班の調査で、出産時の早産と低体重、先天性の口唇・口蓋裂の発生率が高いことが認定されているほか、「歯の欠損」についても発生率が高い疑いがあり、今後解析が進められる方針です。