■ イベント有無が周辺施設の売り上げにも影響

出島メッセ長崎に隣接しているホテルでは、イベントの規模によっては、売上が “通常時の3倍程”になるなど効果を感じています。

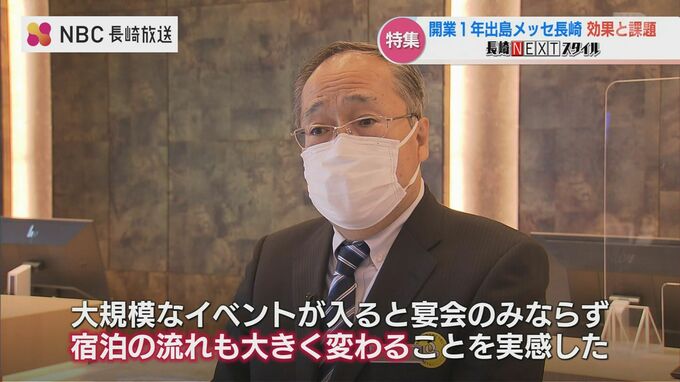

ヒルトン長崎 阿倉 宏隆 常務取締役 総支配人:

「(会議用の)小規模なコーヒーのデリバリーを始め、500名を超えるような宴席の受注もさせていただいております。大規模なイベントが入りますと、宴会のみならず“宿泊の流れも大きく変わっている”ことを実感しています」

隣接する長崎駅にある土産物店も、“イベントの有無”で“売上が1割以上違う”とした上で、今後の誘致に期待しています。

すみや 貞住 史華さん:

「こちらの場所が、やっぱり町中から少し歩いてこなければいけませんので、どうやって集客をするのか不安に思っていることもあったんですけど、MICEに“新たなお客様が創出”されることは、ここで働いているということでは“安心する材料”になります」

■ MICEとして “駅の隣(利便性のよさ)” は強み

平家 達史NBC論説委員は、出島メッセ長崎の強みの一つが“アクセスのしやすさ”だと評価します。

平家 達史 NBC論説委員

「(電車を)降りてすぐだし、便利ですよね。ホテルも隣接してますし」

(記者:全国的に見ても立地はいい?)

「いいと思います。これだけ(駅に)近いところにあるのは長崎のいいところ」

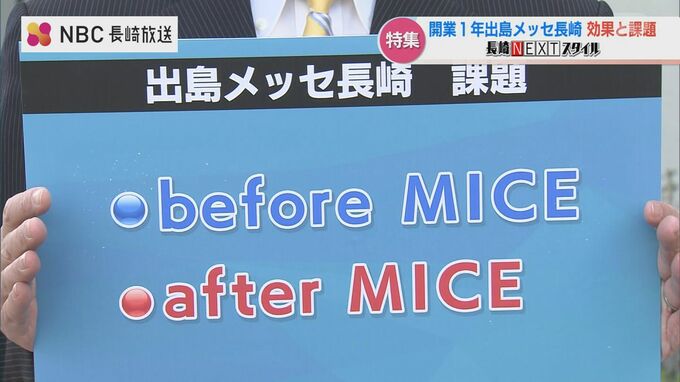

一方で課題も見えてきたといいます──

平家 達史 NBC論説委員

「ビフォアーマイス、アフターマイスの取り組みの強化。これかなと思います」

■ “ビフォアー” ── やって来るのはどんな人たち?

平家 NBC論説委員が指摘するのは『どんな人たちが来場するのか』を事前に把握することの重要性です。

開催予定のイベントの“スケジュール”や“客層”を、まちなかの飲食店や観光地と共有することで、受け入れ側の体制を整えて『利益の最大化』を図ることが期待できると話します。

平家 達史 NBC論説委員

「街に何か“背広着た人が多いな”と…MICEができてから結構あるんですけども、この人たちはどういう人か。その人たちの属性によって好みも変わってくるわけですから、それを機会損失しないように、しっかり利益になるように(取り組む)。

やっぱり『事前の情報』それがあれば準備ができますから、そこをつなげていかないと“観光消費拡大”には、なかなかつながっていかないのかなと」

■ “アフター” ── 来た人たちの回遊と検証

宿泊した来場者を翌日、外海や雲仙といった長崎市外の観光地へ誘うといった──いわゆる『着地型観光商品』の開発も必要だといいます。

さらには本来の目的である『交流人口の拡大』につながったかどうか、イベントごとに検証が不可欠だとしています。

平家 達史 NBC論説委員:

「もともとあった各種会合やイベントが出島メッセにシフトしただけでは『交流人口の拡大』とはなかなか言いづらい。

同じイベントであっても『人が増える』とか、『新規のイベント』をやったとか、『新しい会議・会合』があるとか、ということがあって、初めて“交流人口の拡大”というのに結びつくと思います」

■ 来年度に向けて… 大きな国際会議 そして “学会”の目標はクリア

開業1年目には目標の来場者61万人を達成した出島メッセ長崎課題も見えてきた中、勝負の2年目は始まっています。

出島メッセ長崎の今後の利用の見通しですが、来年度は全体で460件の予約が入っていて、学会に関してはすでに目標を超えている状況です。

さらに、5月にはアメリカ、イギリスなど7カ国の首脳が集うG7の保健大臣会合が控えています。

来年度に向けて、観光交流推進室 浦川 信一 室長は「G7を成功させることで、出島メッセ長崎の名前を世界に売り込み、“国際会議のさらなる誘致”につなげたい」と話しています。

また『イベント情報の事前共有』ができる「長崎MICE事業者ネットワーク」の会員も増やしていきたいとしています。