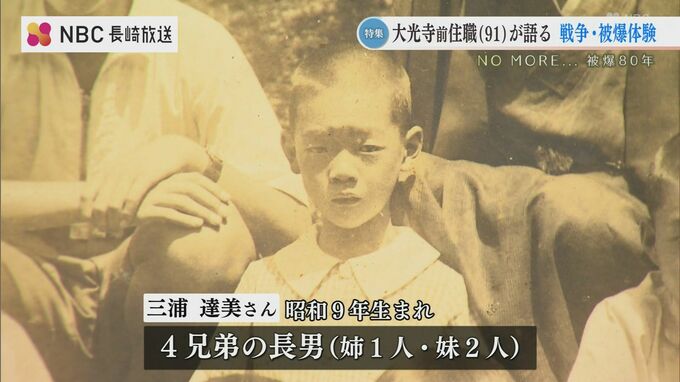

被爆80年のシリーズ企画「NO MORE…」江戸時代に創建された長崎市の大光寺で4年前まで住職を務めていた三浦達美さんに80年前の被爆体験と平和への思いを聞きました。

三浦達美さん、91歳。長崎市鍛冶屋町にある大光寺の14代目で、戦後45年間にわたり寺の住職を務めてきました。

三浦達美さん「太平洋戦争というのは日本民族にとって一番の悲劇だったですね。だから太平洋戦争についてもこれから若い人はしっかり学んでほしいと思います。あの破滅の歴史をね」

三浦さんは、4兄弟の長男で、昭和9年生まれです。長崎市の磨屋国民学校2年生のときに太平洋戦争が開戦しました。

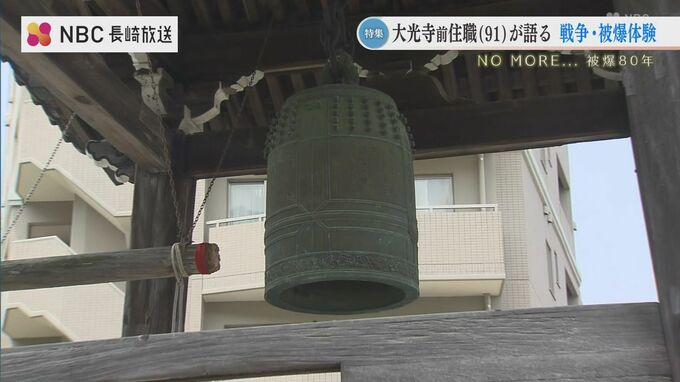

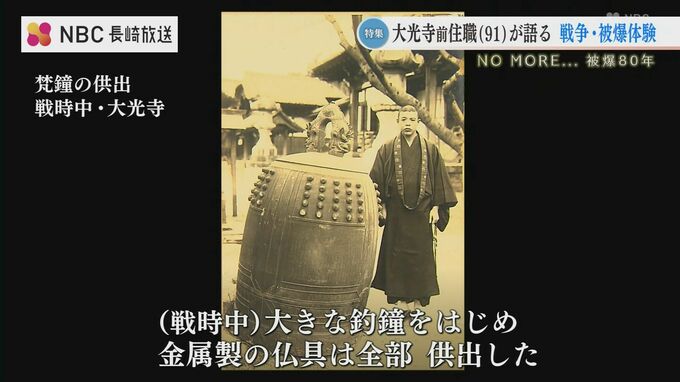

戦時中、物資不足に追い込まれた日本では軍需物資を補給するため金属類が「供出」されました。「寺の鐘が鉄砲に」大光寺にある梵鐘は昭和36年に再建されたものです。

三浦達美さん「大きな釣り鐘をはじめ金属製の仏具は全部供出したんです、鉄砲の玉とか鉄砲とかに変わったと思います、そのときはね戦時色一色の時代ですからね戦争に協力するのが当たり前という意識じゃなかったでしょうか」

原爆が投下されたのは三浦さんが、11歳の時。爆心地から約3.6キロ離れた大光寺の本堂に隣接する自宅の居間で被爆しました。

三浦達美さん「うすいオレンジ色の炎がずっと走っていった感じでした、もうさっぱり分からないから大きな爆弾が近くに落ちたくらいに思っていた、色んなものがガラガラっと崩れ落ちてきた」

三浦さん一家は無事でしたが、原爆投下後、しばらくするとけがをした人たちが寺に集まってきました。