大規模調査から80年ー 明らかになった新事実

体の不調に耐えながら治療にあたり、長崎医科大学の再建という使命も負うことになった来助さん。

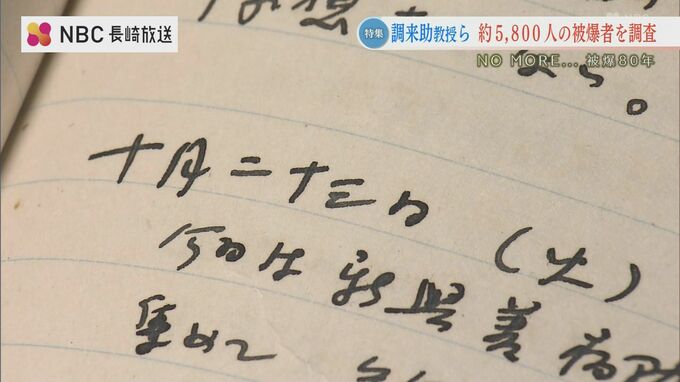

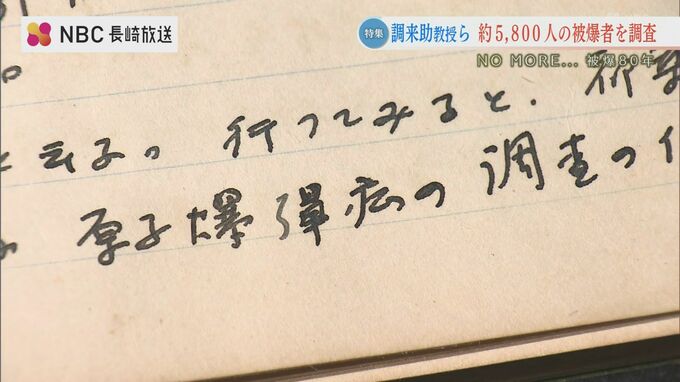

日誌には、そんな最中の10月23日、東京帝国大学の教授との話の中で、来助さんが団長となり「原子爆弾症の調査」を行うことになったと書かれている。

日誌《大体 来週月曜から初めるそうだから、それ迄に何とか準備しよう。》

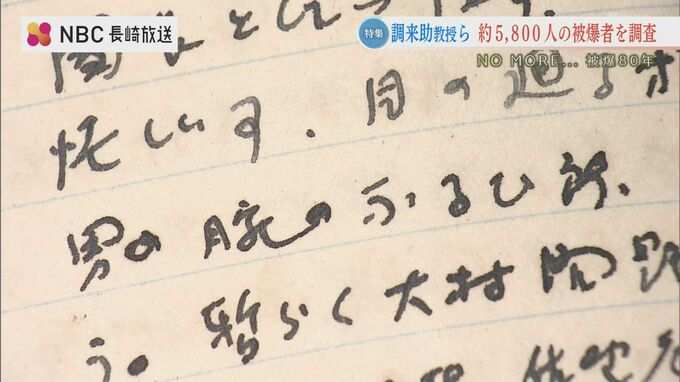

《忙しい事、目の廻る様だ。 が、男の腕のふるい所、大いにやろう。》

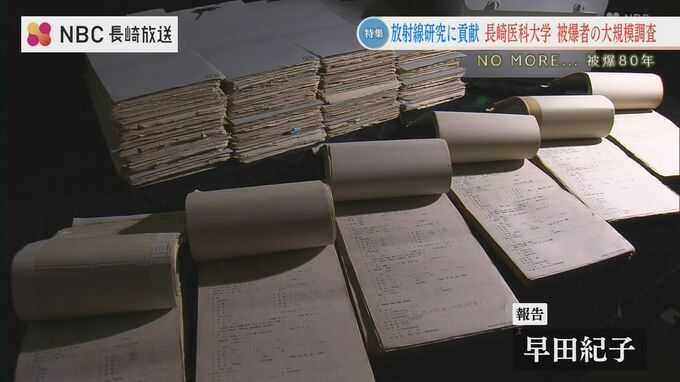

100名を超す医師や医学生が調査にあたり、来助さんは、約1年をかけ 全ての調査票を集計・分析。爆心地からの距離別に、死亡率や 様々な急性症状の発症頻度などをまとめあげた。

調 来助さんの孫・調 漸 長崎大学 名誉教授「自分が そういう風になったらできるかと言われると 全然 自信も何もないですけど。やっぱり 調 来助ってね、巨人なのよ。僕らにとってもですね。高すぎて手が届かない人」

調査票は、来助さん亡き後、遺族が 放射線影響研究所に寄贈。

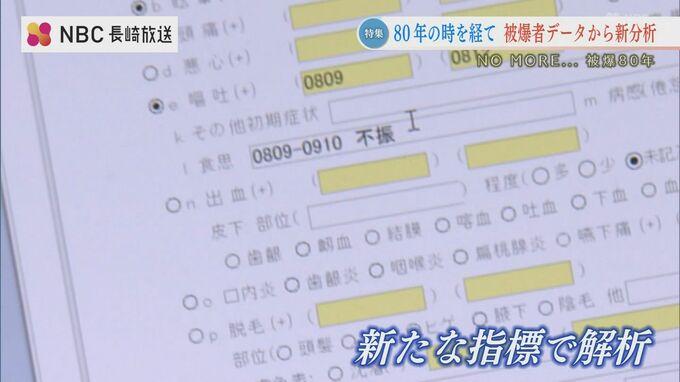

2015年、長崎大学に移管され、調査結果を2年がかりでデータベースに入力し「新たな指標で解析」した。

長崎大学原爆後障害医療研究所 資料収集保存センター 横田 賢一 特命助教「今回の論文は、調 来助 先生の時代にはできなかった『被ばく線量に基づく解析』を行いました」

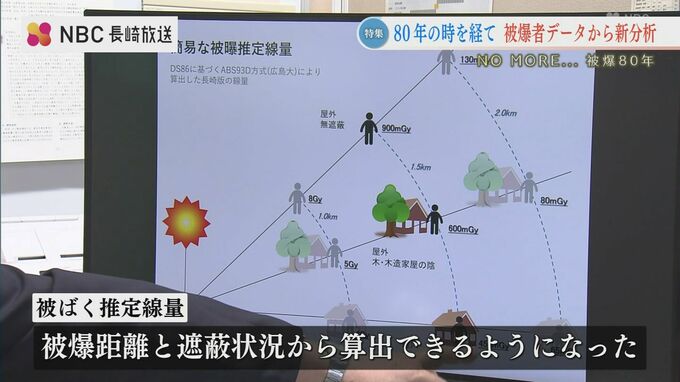

来助さんの時代には 被爆距離別でしか分析できなかったが、被爆距離と遮蔽状況から算出できるようになった「被ばく推定線量」を基に 16種類の急性症状について関連性を分析。

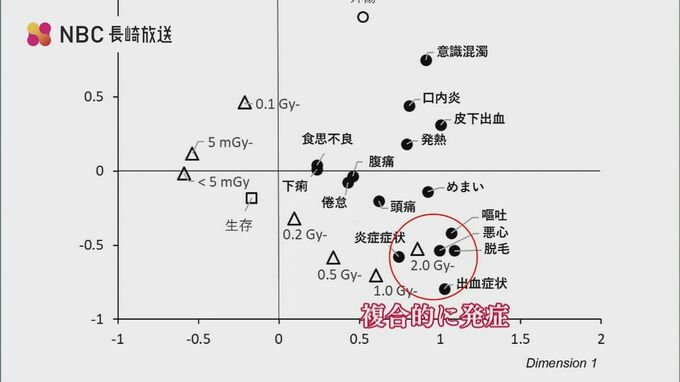

その結果、放射線被ばくの線量が高いほど 発症する急性症状の数が増える傾向にあり、特に、嘔吐・吐き気・脱毛・出血・炎症の関連が強く、複合的に発症していることがわかった。

長崎大学原爆後障害医療研究所 資料収集保存センター 横田 賢一 特命助教「被爆当時に これだけの大規模な調査を企画して実施されたことは、何物にも代えがたい貴重なものだと思います。このデータを未来に残すことは 非常に重要なことだと思っています」

来助さんらが行った調査は、80年経った今も 放射線研究を支え続けているー。