五島うどん×DX

新上五島町の浜崎製麺所。

創業から54年、五島産の塩と椿油を使ったコシの強い五島うどんを作っています。麺を作る8工程のうち、品質の決め手となるのが「乾燥」の工程です。

浜崎製麺所3代目 浜崎祥雄社長:

「乾燥室です。麺を乾燥させる(部屋)。最後の工程なのでここで失敗してしまうと1日が無駄になってしまう。一番気を遣うところです」

麺は乾燥が不十分だとカビが生え、一気に乾燥すると茹でる際に麺が割れるため、季節や天候に応じて、湿度や室温を微調整する必要があります。

現社長の父親で2代目社長の祥一郎さんは、毎日工場に寝泊りして、2、3時間置きに乾燥具合を確認してきました。

浜崎製麺所2代目 浜崎祥一郎前社長(70):

「睡眠不足になってたんですよ。朝早い仕事なのに、夜中までそういうのを、うどんの乾燥まで見なさいとは(息子に)言えなくなって、何とかしなきゃねと思って」

職人の勘をデータ化

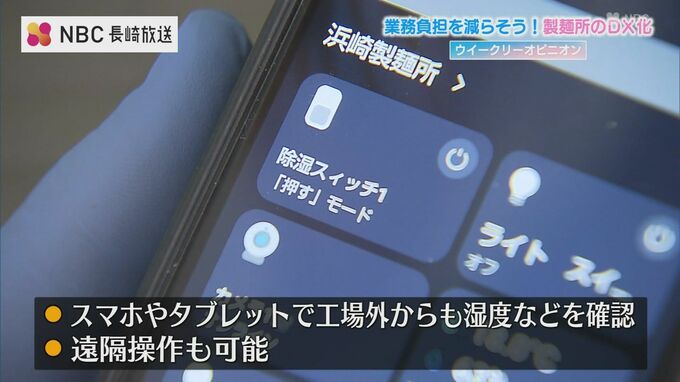

そこで県の補助金を活用し、3年前に導入したのが30分おきに自動で湿度を1度下げてくれる機械です。スマホやタブレットで、工場の外からも湿度などを確認でき、遠隔操作もできます。

浜崎製麺所2代目 浜崎祥一郎前社長(70):

「やっとこれで安心して眠れます。私の変わりに働いてくれるから助かります」

浜崎製麺所3代目 浜崎祥雄社長:

「先代の経験をデータとして残せれば。冬の時期に湿度何%でうどんを乾せばって残ればですね。先代の頭がデータで残るみたいな感覚で」

今後は、機械自らが湿度や室温を感知・調整する機能を加えたい考えで、従業員の負担を減らすことで人手不足に備えたいと言います。

【住】上五島の特産品の味を守るための試行錯誤が続いていますね。

【平】浜崎製麺所は去年7月、国(経済産業省)が「DX推進の取り組みを積極的に進めている事業者を認定する『DX認定事業者』に選ばれました。

認定されると、税の支援や人材育成の訓練に対する支援措置、金融支援措置などが受けられるメリットがあり、県内ではこれまでに4つの事業者が認定されています。

【住】民間企業でのDX化の必要性は分かりましたが、行政機関の方はいかがでしょうか?

【平】総務省が2040年に向けての自治体行政について記した「自治体戦略2040構想研究会」報告には『スマート自治体への転換』が必要だと記されています。

従来の半分の職員でも自治体が本来担うべき機能を発揮できる仕組みが必要とされていて、全ての自治体で、AI・ロボティクスが処理できる事務作業は、全てAI・ロボティクスによって自動処理をすることが求められています。

【住】県内でDX化が進んでいる自治体はあるのでしょうか?

【平】はい。今回注目したのが、西海市の取り組みです。西海市では、およそ3年前に「情報推進課」を立ち上げ、DX化に欠かせない「生成AI」を、全10部局で導入しました。

「生成AI」とは、文章の作成や画像の生成などを行ってくれる人工知能(AI)で、導入することによる業務の効率化が期待されています。その活用法などを取材しました。