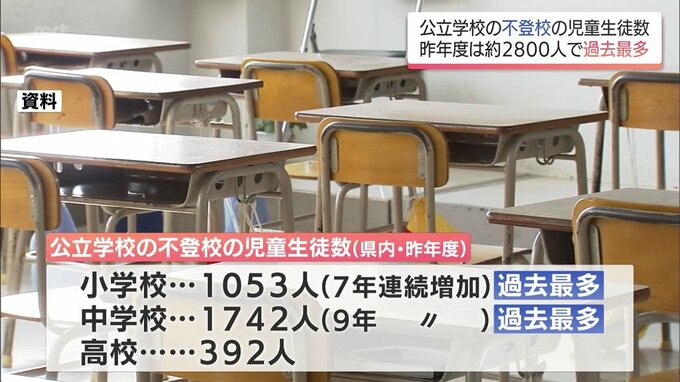

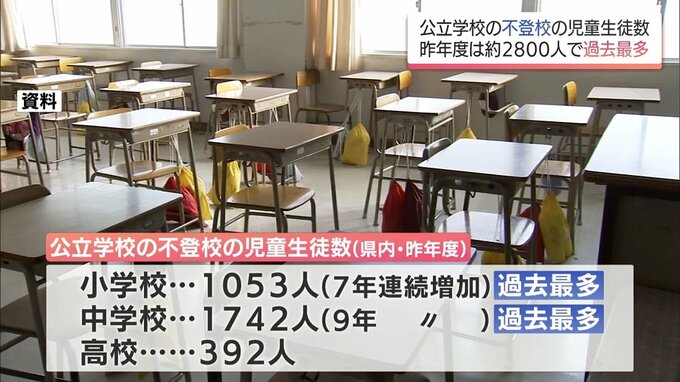

昨年度、宮崎県内の公立小中学校の不登校の児童生徒数はあわせておよそ2800人で過去最多となりました。

県教育委員会は、学校に登校することに対する意識の変化が要因の一つにあると分析しています。

県教育委員会が行った調査によりますと、昨年度、県内の公立学校で、病気や経済的な理由を除いて、30日以上欠席した不登校の児童生徒の数は、小学校が1053人、中学校が1742人、高校が392人でした。

小学校では7年連続、中学校では9年連続で増加していて、いずれも過去最多となっています。

小中学校での不登校の増加について、県教育委員会は、学校に登校することに対する児童生徒や保護者の意識の変化を要因の一つに挙げます。

(宮崎県教育委員会 人権同和教育・生徒指導課 川越政紀課長)

「絶対登校させるというよりは、子どもたちに寄り添うような感覚がコロナ禍以前よりは強くなっている傾向があると考えられる。子どもたちのしっかりとした学びにつながるように、しっかり寄り添って、今後の対策をしっかりやっていきたいと考えております」

県は、昨年度、宮崎市に教育支援センター「コネクト」を開設するなどし、不登校の児童生徒の自立に向けた支援にあたっています。

今回は、不登校の児童生徒数のほかにも、学校に関するさまざまなデータが発表されました。

まずは、県内の公立学校でのいじめの認知件数です。

小学校が5488件、中学校が1201件、高校が107件などとなっていて、小学校では前の年度より大幅に減少しています。

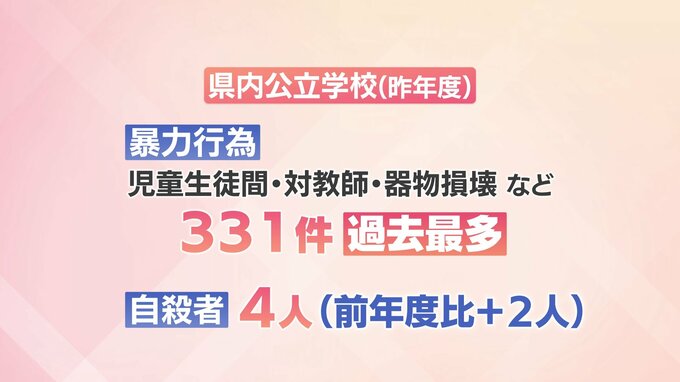

続いて、児童・生徒間や対教師、それに、器物損壊などの暴力行為は過去最多の331件でした。

このうち、教師に対する暴力行為は小中高校すべてで前の年度より増加し、例えば、注意されたことを受けて、叩いたり蹴ったりなどの行為があったということです。

このほか、公立学校の児童生徒の自殺者数は4人で、前の年度より2人増えています。

去年、全国の子どもの自殺者数は過去最多となっています。

子どもたちの心のケアは喫緊の課題となっています。