災害時の障害者の避難について考えます。

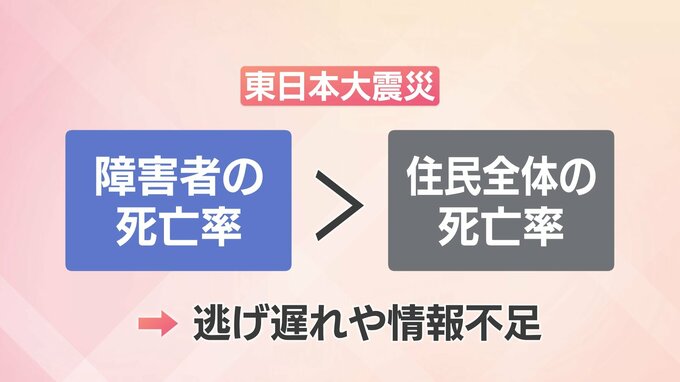

東日本大震災の際、障害のある人の死亡率は住民全体の死亡率より高かったというデータもあります。その理由が逃げ遅れや情報不足です。

災害が発生した際、障害のある人たちをどう支えるのか。

当事者たちによる意見交換会や宮崎市にある施設の取り組みを取材しました。

避難所に移動したとしても、そこで生活できるのか

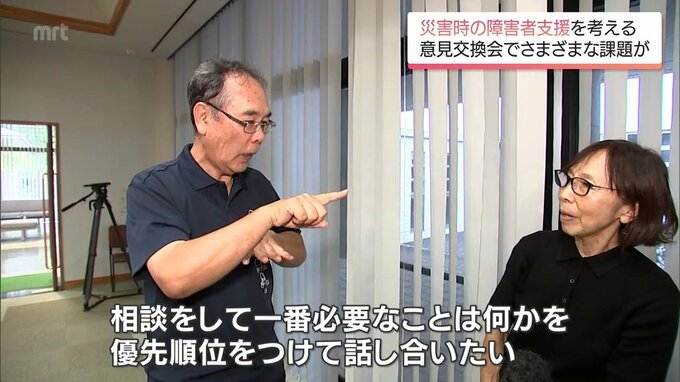

今月16日、宮崎市で開かれた意見交換会。障害者やその家族などおよそ40人が集まりました。

テーマは「災害時の避難」です。

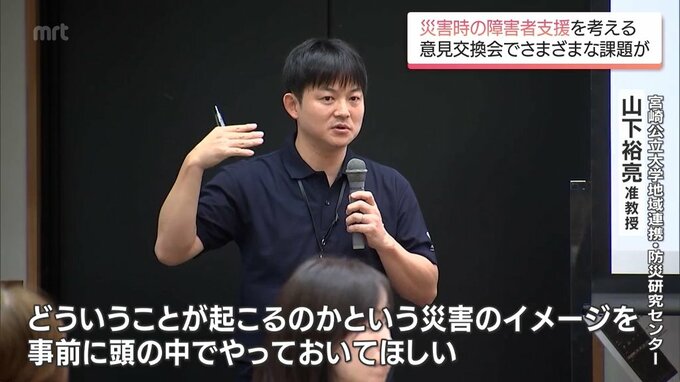

宮崎公立大学地域連携・防災研究センターの山下裕亮准教授は、事前の備えが大切だと呼びかけました。

(宮崎公立大学地域連携防災研究センター 山下裕亮准教授)

「災害によって、地震だったら地震、水害だったら水害。どういうことが起こるのかという災害のイメージを事前に頭の中でやっておいていただきたい。そのためには、過去の災害から学ぶことが有効」

その後、開かれたグループワーク。

それぞれの立場から避難時の不安や必要なことを話し合いました。

(参加者)

「電気の確保。医療機器を使っている人が多いので、そういうのの心配」

「一時避難所に避難するだけでも大変なのに、なおかつ、そこから福祉避難所に避難するとなると、ものすごく負担がかかる」

「一番困っているのは(避難所に)移動したとしても、そこで生活できるのか」

災害発生時にどのような課題があり、どのような支援が必要なのか。

参加者たちは熱心に話し合いました。

(参加者)

「いろんな方たちが集まった時に、例えば避難所とかでの支援の仕方とか知識が広がるのでとてもありがたい会」

「このいただいたきょうの勉強を持って帰って皆さんに話をして、相談をして、一番必要なことは何かを、優先順位を付けて話し合いたい」