地球温暖化をめぐっては、今まさに、エジプトでCOP27が開催されていて、脱炭素に向けた対策強化などが焦点となっています。

こうした中、宮崎県内の主要産業のひとつ、畜産業でも脱炭素に向けた対策が求められる時代となっています。

県内で先進的な取り組みをしている酪農家を取材しました。

牛のゲップはを抑制するのは・・・

新富町新田にある本部農場。

本部博久代表が経営する農場で、およそ2000平方メートルの広大な牧草地で乳牛400頭を飼育しています。

一見、温室効果ガスとは関係がないようにも見えますが、実は、牛のゲップに含まれる「メタン」は、二酸化炭素と比べて25倍もの温室効果があるといわれています。

(本部農場 本部博久代表)

「メタンガスの抑制効果があるということで、現在は全頭に給与するようになっている」

本部農場で、牛のえさに混ぜているのが脂肪酸カルシウム。

メタンの発生を抑える効果があり、農場では、すべての牛に脂肪酸カルシウムを与えています。

牛の「ふん尿」を活用した発電「バイオマス発電」

さらに・・・

(本部農場 本部博久代表)

「これが、バイオマスプラントです」

本部農場で3年前から取り組んでいるのが牛の「ふん尿」を活用した発電です。

(本部農場 本部博久代表)

「ふん尿が落ちているのを放っておくと、自然と発酵を始めて、メタンガスが発生する」

こちらではプラントの中に牛のふん尿を集めて発酵させ、そこで生成されたメタンガスを使って発電していて、大気中にはメタンが排出されない仕組みになっています。

脱炭素に向けて無視できない牛から発生するメタン。

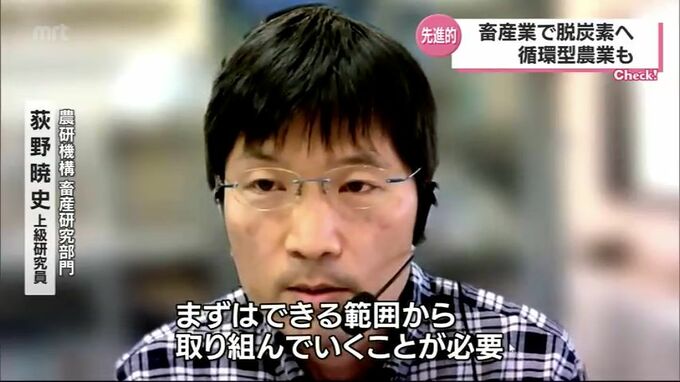

畜産業界で脱炭素に取り組む重要性について専門家は。

(農研機構・畜産研究部門 荻野暁史上級研究員)

「日本だと、畜産からの直接排出は全体の温室効果ガスの約1%を占めている。これは農業からの温室効果ガスの約3割を占めている。今後は畜産業でも温室効果ガスを削減していくことが求められると考える。いきなり大きな削減をするというのはなかなか難しいので、まずはできる範囲から取り組んでいくことが重要」