志賀原発の断層をめぐるこれまでの動き

志賀原発2号機をめぐっては、これまで7年近くにわたり再稼働に関する審査が続き、議論は平行線を辿っていました。

東日本大震災が発生した2011年3月11日。志賀原発2号機は定期検査のため運転を停止。その後、福島第一原発の事故を受け新規制基準が作られ、原子炉建屋などの重要施設の下に活断層がある場合、原発は再稼働出来なくなりました。

こうした中、2012年7月に当時の原子力安全・保安院が、1号機の原子炉建屋の真下を通るS-1断層の活動性を指摘。新たに発足した原子力規制委員会の有識者による評価会合は、2016年3月に「活断層と解釈するのが合理的」との判断を下しました。

一方、北陸電力は当初から「敷地内の断層は活断層ではない」と真っ向から反論。2号機の再稼働を目指して新規制基準に基づく適合性の審査を申請し、2016年6月から原子力規制委員会による審査会合が始まりました。

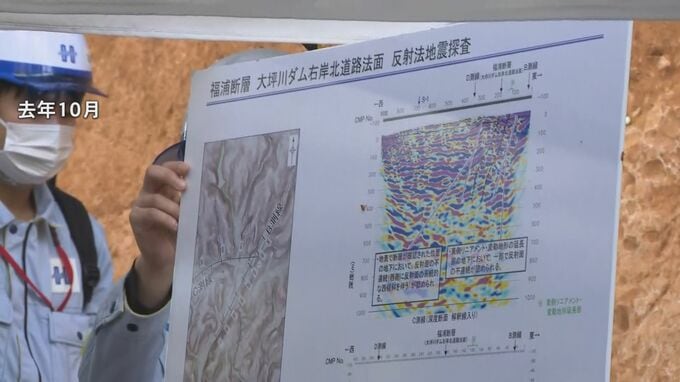

議論は長期化し、去年10月に行われた2回目の現地調査では、原発敷地内を通る10本の断層について活動性があるかどうかが最大の焦点となっていましたが、原子力規制委員会は「活断層ではない」と主張する北陸電力に対し、一定の理解を示していました。