高知県立施設の運営を巡り、高知県が示した公募方針が波紋を広げています。今橋記者が解説します。

(今橋広海 記者)

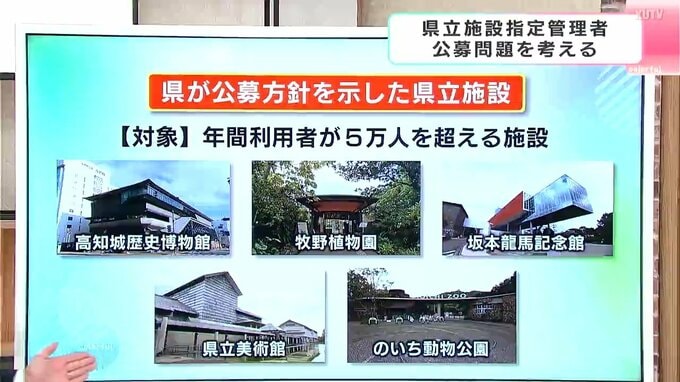

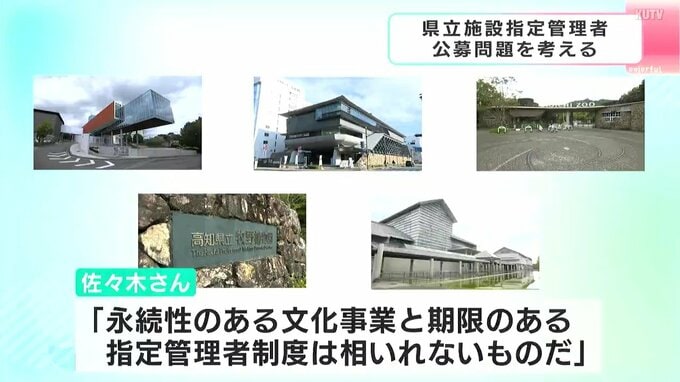

今回、県が公募方針を示した県立施設について、対象は年間利用者が5万人を超える施設で、具体的には(1)高知城歴史博物館(2)牧野植物園(3)坂本龍馬記念館(4)県立美術館(5)のいち動物公園の5つです。

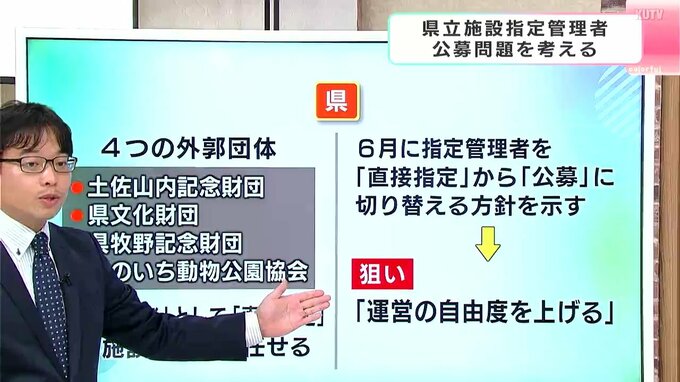

県はこれまでその専門性を踏まえ、4つの外郭団体を「指定管理者」として「直接指定」し、施設の運営を任せていました。事態が変わったのは6月です。県は指定管理者をこれまでの「直接指定」から「公募」に切り替える方針を示しました。その狙いは「運営の自由度を上げる」ことです。

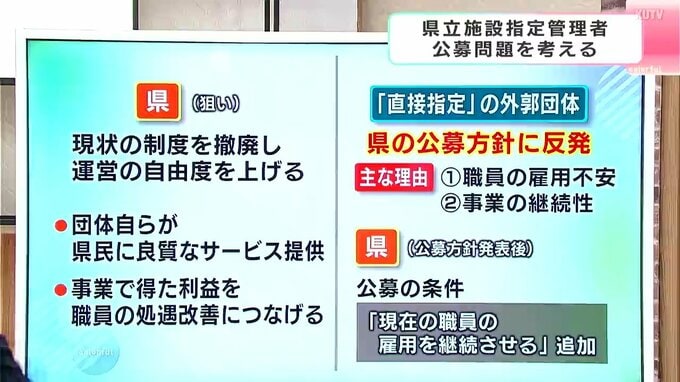

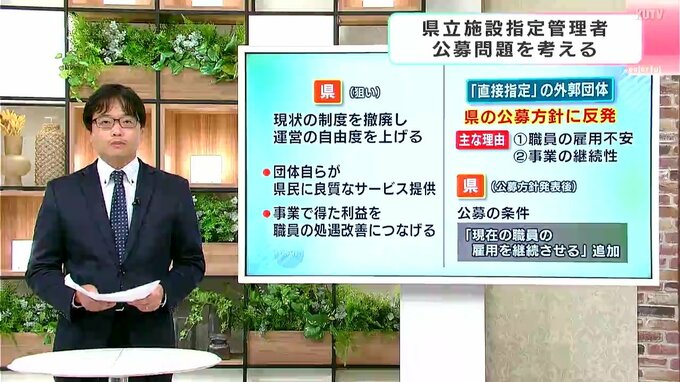

現状の県の制度では「直接指定」された団体は、職員給与に上限が設けられているほか、事業の利益を県に返納しなければなりませんでした。これは県の考え方として競争を経ずに施設を運営する団体が報酬や利益を受けるのは適当ではないという判断がもとにあります。

県は現状の制度を撤廃し、運営の自由度を上げ、それぞれの団体が県民に良質なサービスを提供するだけでなく、事業で得た利益を職員の処遇改善につなげたいというのが狙いです。ですが、この県の公募方針にこれまで「直接指定」で運営してきた外郭団体が「職員の雇用不安」と「事業の継続性」の2つを理由に反発しています。県は公募方針を打ち出した後に、公募の条件として現在の職員の雇用を継続させることを加えました。

県の公募方針について対象となっている県立施設に勤務する職員はどう捉えているのか取材しました。

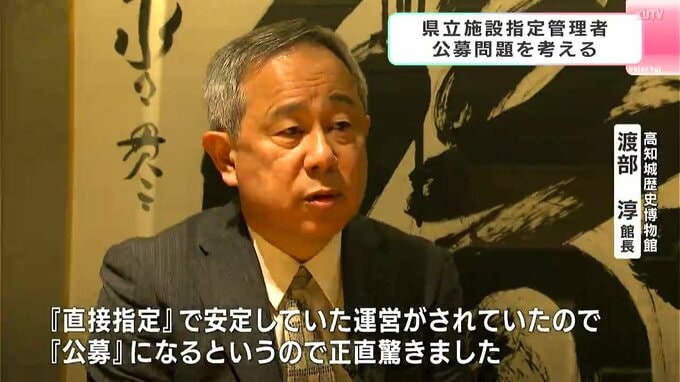

(高知城歴史館 渡部淳 館長)

「『直接指定』で安定していた運営がされていたので『公募』になるというので正直驚きました」

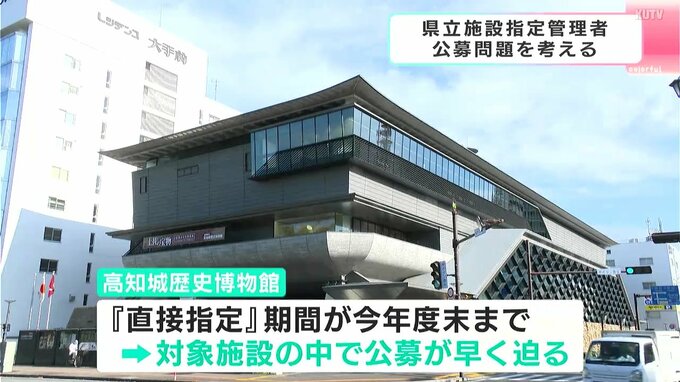

こう話すのは高知城歴史博物館の渡部淳館長です。『直接指定』の期間は2025年度末までで対象施設の中で最も早く公募が迫っています。

(高知城歴史館 渡部淳 館長)

「『公募』になると数年ごとに審査・募集が行われることになりますので事業の継続性がどういう形で保障されるのか一番気になったところです」

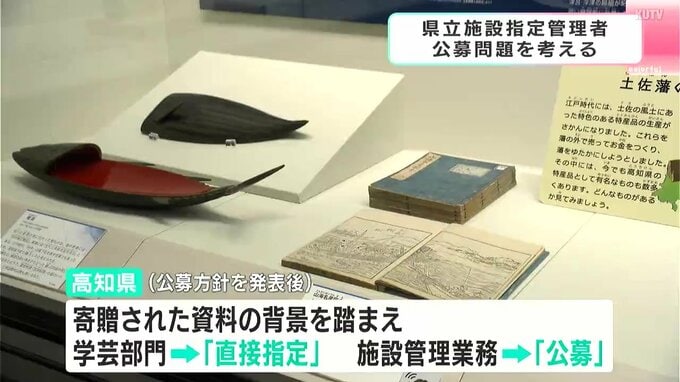

県はこの博物館について公募方針を発表後、寄贈された資料の背景を踏まえ、学芸部門は「直接指定」に、施設の管理業務は「公募」とすることに変更しました。

(高知城歴史館 渡部淳 館長)

「旧大名家から県へ移管された特殊な資料ですので県と山内家との話の起こりまで遡って判断がなされたことはある意味当然。とりあえず山内家資料に関係するものの継続性は保障されたと思いました」

ただ公募でほかの団体に決まった場合、1つの施設に2つの団体が入るため、渡部館長は今後の運営を心配しています。

(高知城歴史館 渡部淳 館長)

「2つの組織が共存すると関連性のあり方、仕事の進め方を改めていろんな工夫を考えないと今まで通りにはいかない」

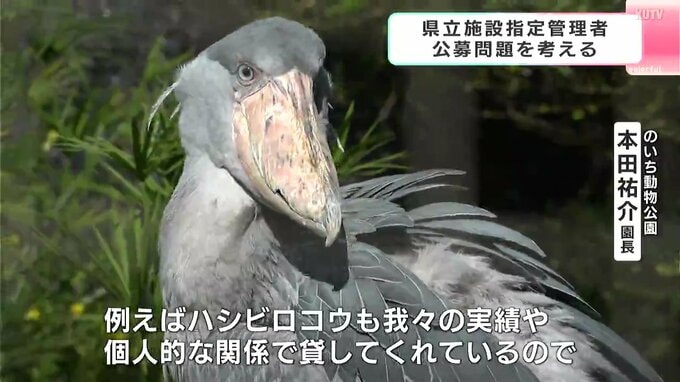

香南市の「のいち動物公園」も公募の対象です。

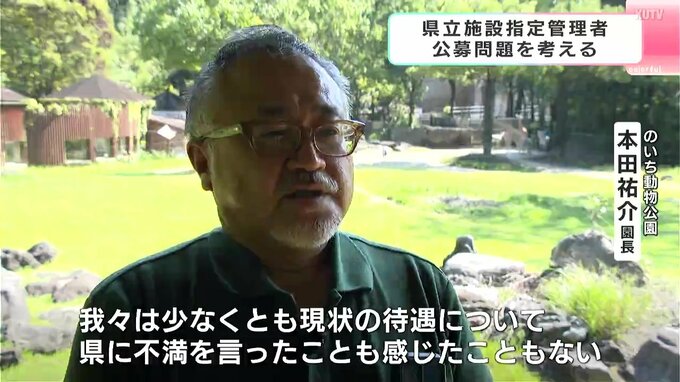

(のいち動物公園 本田祐介 園長)

「我々は少なくとも現状の待遇について県に不満を言ったこともないですし、感じたこともないです。こういったことで待遇が上がるよと言われても戸惑うのが正直なところ」

本田祐介園長は県に対してほかの対象施設とは事情が違うことを改めて考えてほしかったと話します。

(のいち動物公園 本田祐介 園長)

「我々の場合は生きた動物、命あるものを預かっていますので、それが5年ごとに管理する人が代わるのはものすごく大きな問題なんですよね。そこを(県に)理解してもらいたい」

(飼育係 廣田優斗さん)

「どういう状態なのかなと想像しながらいつも作業しています」

飼育係の廣田優斗さんです。熊本の大学を卒業後、のいち動物公園に就職し現在3年目。10種類ほどの動物の世話を担当しています。一生懸命、仕事に励む廣田さんですが現場で働く身として公募への不安はぬぐい切れません。

(飼育係 廣田優斗さん)

「この先運営する団体が変わることによって人も動物もどういう影響が出るのか話はよくします」「のいち動物公園のスローガンである『人も動物もいきいきと』っていう部分で、飼育方法が変わると動物も人もいきいきとできなくなる可能性もあるので、そういった点で不安は残ったりもします」

園は旅行サイトのランキングで2年連続日本1位になっただけでなく、動物の繁殖を成功させた実績もあります。これらの功績は園の職員たちの努力によるものです。

(のいち動物公園 本田祐介 園長)

「よその園から借りている動物がたくさんいます。県ではなく協会名で借りていますので、もし我々でなくなれば動物によっては返さないといけない。例えばハシビロコウも我々の実績や個人的な関係で貸してくれているので、ほかにもそういった動物もけっこうあるので、のいち動物公園からいなくなるのは十分あります」

公募により「動物たちの姿が消える可能性」も。園によりますと繁殖の目的などで協会名でほかの園から借りている動物は、レッサーパンダやシマウマ、マンドリル、ハイエナなど14種類にものぼるということです。

県内の県立施設は高校生以下が無料です。本田園長は、公募により今までの良さが失われてしまうのではないかと懸念します。

(のいち動物公園 本田祐介 園長)

「県民の皆さんにとっては知事が言われるようにある程度利益も考えるべきだというのは非常に理解できます。(県の)県立施設を全て18歳未満を無料にする文化的な理解はすごく素晴らしいと思っていましたので、それがなくなるのは非常に寂しい。それをお金にかえるのはがっかりですし、そこは県民の皆さまも同じ気持ちなのかなと」

専門家は県立施設の公募方針をどう捉えているのでしょうか。文化施設論が専門の佐々木秀彦さんは、今回の問題を県のビジョンが明確でないまま、手段が先行していると指摘します。

(文化施設論を専門 佐々木秀彦さん)

「高知の県立施設がどうあるべきかという目指す方向があったうえで、手段(指定管理者制度か公募か)を選ぶことに本来なると思う。手段の話がすごく先行していってしまっているので議論のたてつけが逆になっている印象」

さらに佐々木さんは「永続性のある文化事業と期限のある指定管理者制度は相容れないものだ」と話し、施設を運営する上で県や運営団体と「十分に対話することが必要だ」と強調します。

(文化施設論を専門 佐々木秀彦さん)

「対話というのか、やり取りが決定的に足りてない。県としては“文化振興ビジョン”があるわけですから、それを目指すために施設としてどんな役割を今後期待されるかっていうことを現場の声を聞いて明らかにする必要がある。(指定管理者の)財団も、自分たちでこうしていった方が県民のためになる、いい施設になるという提案を積極的にしなければいけないと思う」

(今橋広海 記者)

高知城歴史博物館の渡部館長は県と施設を管理する団体、それぞれが考え方をすり合わせる場になったと話していて、改めて「対話と連携」の大切さを感じたということです。公募方針を巡る議論はまだしばらく続きそうですが、お互いが普段から話し合える環境作りが特に重要なのではないかと感じました。

県立施設指定管理者公募問題についてお伝えしました。