学校など集団生活の場に適応できない子どもたちの支援につなげようと2024年5月、新たに事業を始めた男性がいます。子どもたちが社会で自分らしく生きていけるように一人ひとりに寄り添いながら支援しています。

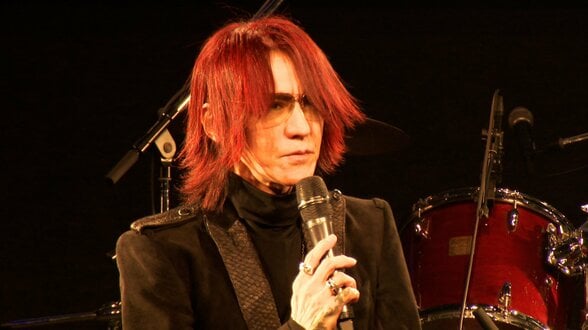

笑顔で出てきたのは、小嶋洋平(おじま・ようへい)さん。高知県宿毛市出身の40歳です。車に乗り込み、向かう先は…?

(記者)

「今どこに向かっているんですか?」

(小嶋洋平さん)

「高知特別支援学校に保育所等訪問支援として訪問させていただくので向かっているところです」

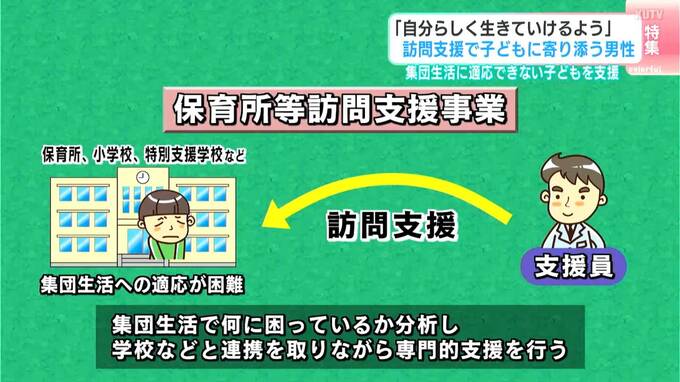

保育所等訪問支援事業とは2012年に創設された制度です。

保育所や小学校、特別支援学校などに通う子どもたちの中で、集団生活への適応が困難な子を支援員が訪問。集団生活で何に困っているかを分析し、学校などと連携を取りながら、専門的な支援を行います。放課後等デイサービスなどに「通って」支援を受けるのではなく、「集団生活の場」に訪問するところが特徴です。

小嶋さんはその訪問支援員。今年5月に「Mikke(ミッケ)」という事業所を立ち上げました。

(小嶋洋平さん)

「お子さんが成長している姿とか、子どもが喜ぶところを先生や自分も含めて一緒に喜べるのがこの仕事のやりがいかな」

小嶋さんが訪れたのは、高知市の高知特別支援学校。小学校1年生の時から支援をしてきたという池孝生(いけ・こうせい)さんの訪問日です。

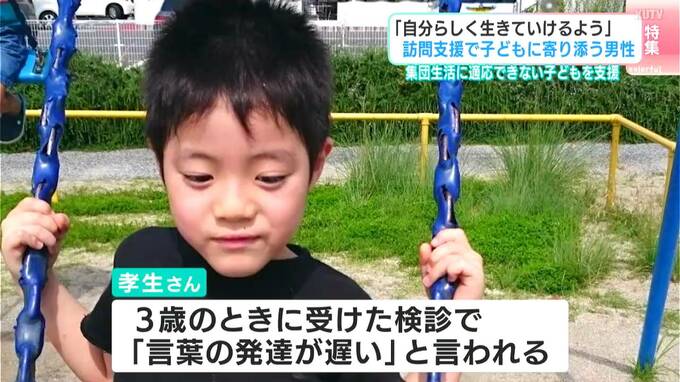

孝生さんは中学部の3年生。コミュニケーションの困難さや、特定の事柄への強いこだわりがある発達障がいの一つ、自閉スペクトラム症です。自分の意思表示が上手くできなかったり、目標とすることに届かなかったりした時に、自傷行為を行ってしまうことがあります。

孝生さんの母、文栄(ふみえ)さんです。

孝生さんが3歳の時に受けた検診で「言葉の発達が遅い」と言われました。その後、詳しい発達検査を行ったところ自閉スペクトラム症と診断されました。

(孝生さんの母・文栄さん)

「できなかった時のことにちょっと自分自身で葛藤する、腹を立てる、物にかんかんと当たったりとか声を出したりとか、自分の体を傷つけたりというのはあって、その中で自分自身が少しでもできること、自信をもってできるということを他の方から見つけてもらって、孝生が過ごしやすい環境に持って行ければなというところで支援を受けることにした」

この日の授業は校外で販売するための石鹸づくり。孝生さんはラッピング用の紐を輪っかに通す作業に取り組みます。真剣な様子で作業をしていた孝生さんですが。

気分転換に、校内を散歩することにしました。

(中西教諭)

「作業だけれどもちょっと歩いてみようかと」

(小嶋さん)

「ちょっとそこで気持ちを折り合いつけてみたいな」

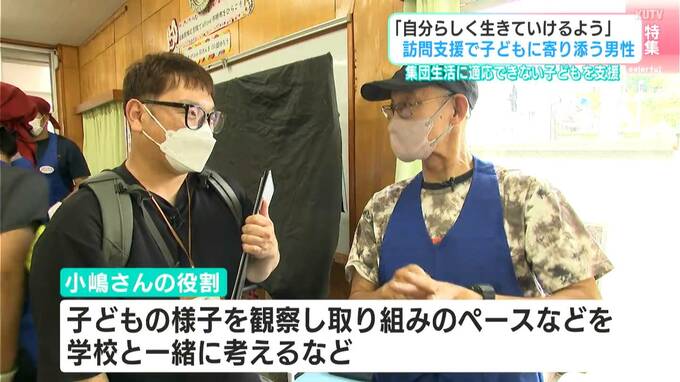

子どもの様子を観察し、取り組みのペースなどを学校と一緒に考えるのも、小嶋さんの役割です。

(小嶋さん)

「1学期よりすごいスムーズですよね」

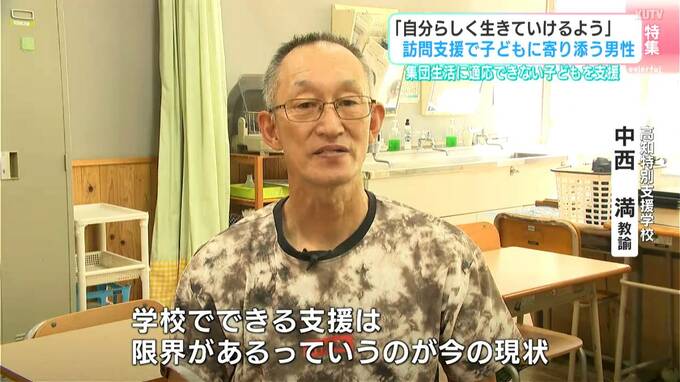

(高知特別支援学校 中西満 教諭)

「(作業の残り回数が)大体3つくらいになってきたら、だんだんペースが上がってくる」

(小嶋さん)

「もうすぐ終わるかなみたいな」

(高知特別支援学校 中西満 教諭)

「5つくらいなら『散歩に行こうかな』っていう感じですけど」

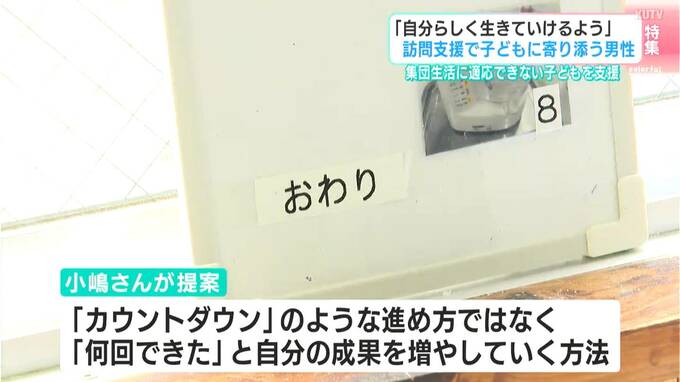

作業が思うように進まない時もありました。例えば、固形石鹸を粉にする作業を行うときには、回数を減らしていく「カウントダウン」のような進め方ではなく、「何回できた」と自分の成果を増やしていく方法を提案したこともありました。

小嶋さんのような訪問支援員が入ることで、施設側にも「気付き」があるといいます。孝生さんを教える中西教諭も「視野が広がった」と話します。

(高知特別支援学校 中西満 教諭)

「学校でできる支援は限界があるっていうのが今の現状。『うまくいかないのはどうしてなのかな』一人で悩んでいたのがデイサービスの様子などいろいろ総合的に話を聞きながら、小嶋さんに話をしながら『あ、そうか』って」

小嶋さんがこうした「支援」の仕事に就こうと考えたのは、専門学校時代に経験した障がい者支援施設などでの実習でした。障がいがある人たちと一緒に何かを達成した時に、共に喜び合った経験などが心に残り、卒業後は、およそ20年、障がい者支援施設と放課後等デイサービスの事業所で働きました。

訪問支援で子どもたちの学校などでの様子と学校以外での様子、両方を知ることが、さらに寄り添った支援につながると考え、保育所等訪問支援を専門にすることにしたのです。

(小嶋洋平さん)

「今まで成人の入所施設であったり、放課後等デイサービスで働いてきて、福祉と教育の現場が密につながっていくことで、みんなが統一した支援ができたらなというところであったり、価値観の共有をすることで、本人さんに一番利益が高まるんじゃないかなという思いもあってこの事業所を立ち上げさせていただきました」

一人ひとりに寄り添うために。その思いは孝生さんの家族とのやりとりからもよくわかります。

(小嶋さん)

「修学旅行はいつから?」

(孝生さんの母・文栄さん)

「10月23日から2泊3日で」

(小嶋さん)

「なるほど」

(孝生さんの母・文栄さん)

「絵カードの表現で『多分こうだろうな』っていうのが当てはまるところが結構あると思うので、それを生かして楽しい修学旅行になってくれたらいいかなって」

(小嶋さん)

「学校と同じように行き先でも自分の気持ちがちょっとでも表出できたら過ごしやすいと思うので」

県によりますと県内には保育所等訪問支援を行っている事業所が51か所あります。しかし事業所自体がない市町村もあり、地域によって支援のバラつきがあるといいます。保育所等訪問支援を専門で行っている小嶋さんは高知市以外の地域にも積極的に足を運び、各地で教育と福祉を結びつけながら活動しています。

(小嶋洋平さん)

「サービスが届いていない市町村とかもあるので、そういったところに届けたいっていう気持ちもありながら、必要としていただけるのであれば、できる限りお伺いさせていただきたいなと思っているところです」

「Mikke」。小嶋さんの事業所名。子どもたちの良いところを、子どもたちの未来を「見つけよう」と、決めた名です。

(小嶋洋平さん)

「お子さん自身が達成感を得て、『よしできた、次につなげよう』『次もやりたい』っていう気持ちが湧くようなことが一番。これから大人になって自分らしくっていうのはもちろん持ってほしいけど、相手の気持ちも受け入れながら一緒に共存していけれるようなお子さんに育っていただきたいなと思う」

障がいがある人や支援が必要な人が社会で自分らしく生きていけるように、小嶋さんはこれからも一人一人に寄り添いながら訪問支援を続けていきます。