■国際大学GLOCOM 山口真一 准教授

「私は聞いたことがない、かなり珍しい事例だと思います。動画の内容を存じ上げていないので、詳しくお話しすることが困難なんですけども、少なくとも『こういった疑いがある』ということで『逮捕』されていることを考えますと、『相当ひどい内容』だったのかなと予想はしております」

「『少年法』もありますけど、それで『何をやってもいい』というわけではありませんので、当然、生徒が著しく“人としての道”を逸脱したような行為をしていれば、教師側・教師以外の人たちも『被害届を出す』という行動をとる、…ということは十分に考えられます。学生・生徒であろうとなかろうと、人を中傷するような内容の文章・動画・画像などのコンテンツをインターネットやSNSにアップするのは、良くないです」

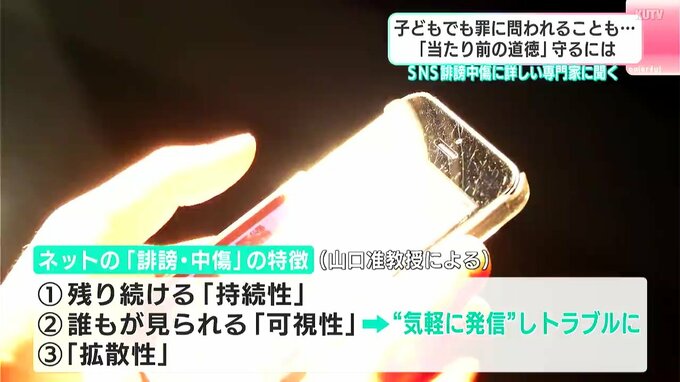

ネットでの誹謗・中傷 3つの特徴

山口准教授によると、一度インターネットで発信された誹謗・中傷は、

(1)そこに残り続ける「持続性」

(2)誰もが見られる「可視性」

(3)「拡散性」

…の「3つの特徴」があります。一度でも誹謗・中傷がインターネットに投稿されてしまうと、誹謗中傷された人がサービス提供事業者に削除を要請しても、「発信した本人が別のSNSに投稿する」「別の人が別のSNSに投稿・拡散する」などの事態が発生し、「完全に削除することは困難」です。これが、インターネットで誹謗・中傷が発信されることの「恐ろしさ」だといいます。

そして、こうしたことに気づかず“気軽に発信”してしまうことが、トラブルに繋がるといいます。

■国際大学GLOCOM 山口真一 准教授

「今って、本当に誰もが自由に情報発信できる。私はこれを『人類総メディア時代』と呼んでいるんですけども、非常に気軽に、公の場で情報発信できるようになったんですよね。ただ同時に、『過剰な情報発信力を全員が持った』とも言えて、かなり『気軽に誹謗中傷が投稿されてしまっている』という現状があります」

■国際大学GLOCOM 山口真一 准教授

「今回のように『中傷するような動画コンテンツを作って投稿する』ことを、おそらく、やっている本人は、かなり『気軽にやっている』と思うんですけども、その結果は"悲惨"ですね。このように逮捕されるということもあります。つまり、気軽にやった誹謗中傷は『自分にも返ってくる』、こういった意識を持つことが非常に重要です」

『自分は正しい』という考えの恐ろしさ

また、山口准教授が行った調査では、「誹謗中傷などの攻撃的な投稿をしている人の多くが『自分は正しい』『相手が悪いからやっている』『誹謗中傷だと気づいていない』というケースが多く見られた」ということです。

■国際大学GLOCOM 山口真一 准教授

「でも、そうした『気軽な誹謗中傷』で、した方も、された方も、『人生がめちゃくちゃになってしまう』こともありますし、もちろん、された方はかなりの精神的な負荷にもなってしまいます」

こうした誹謗中傷、実は、当事者ではない「第三者」の対応も重要だといいます。