■国際大学GLOCOM 山口真一 准教授

「例えば、スマートフォンを買い与えたり、SNSの登録を許可したりするときは、必ず保護者が『誤情報の問題』や『誹謗中傷してはいけない』ということを知らせたうえで、適切に使ってもらうことが大切です。場合によっては『ペアレンタルコントロール』のような『見守りサービス』や、保護者が管理するようなサービス、そういったものを使って子どもの利用を『親もしっかりと見ていく必要がある』と思います」

こうしたことを話すと、保護者から「SNSやインターネットに慣れていない」、「子どもの方が詳しいから…」という声が聞こえてくるといいます。

しかし山口准教授は、「保護者に責任がある以上、保護者には『子どもが使う全てのツールを扱える』ことが求められ、保護者が扱えないツールは『子どもと一緒に学ぶ』ことが重要だ」と主張します。

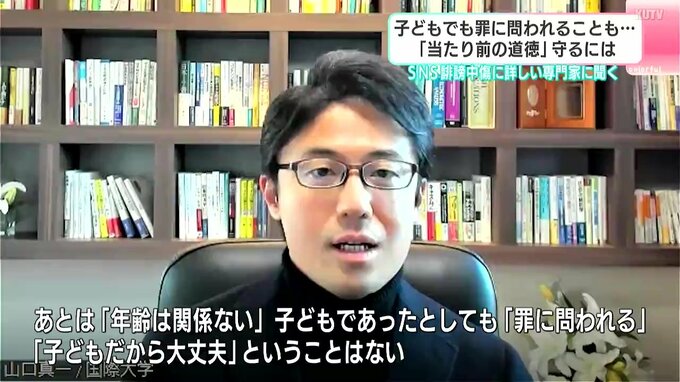

■国際大学GLOCOM 山口真一 准教授

「今回の事件は、気軽に誹謗中傷した場合、それは相手を傷つけるだけじゃなくて、『自分にも返ってくる』ということがよくわかる事例だということですね。あとは『年齢は関係無い』。それが子どもであったとしても、罪に問われるということがありますので、『子どもだから大丈夫』ということはない。また『保護者もしっかりと責任を持って教育する』ことも大切かなと思います」

SNSによる中傷で、中学生が逮捕されるという驚きの事件。「自分に返ってくる可能性がある」、非常にシンプルですが、重い言葉でした。

今回の事件だけでなく、様々なSNSのトラブルが、すぐ近くに潜んでいるかもしれません。山口准教授が言うように、誰もが情報を発信できる今の時代だからこそ、年齢に関係なく、ツールの正しい利用方法と、本来当たり前のはずの道徳、そして他人への思いやりを改めて考えることが大切だと感じます。

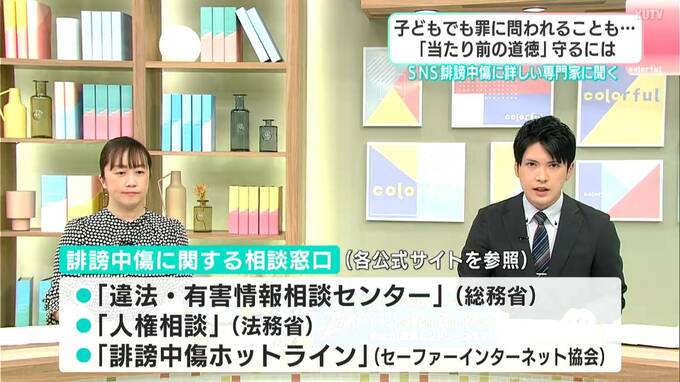

総務省などは、「違法・有害情報相談センター」や「誹謗中傷ホットライン」などの相談窓口を設けています。SNSのトラブルで悩んでいる方は参考にしていただければと思います。

【誹謗中傷に関する相談窓口】

「違法・有害情報相談センター」(総務省)

https://ihaho.jp/

「人権相談」(法務省)

https://www.moj.go.jp/JINKEN/index_soudan.html

「誹謗中傷ホットライン」(セーファーインターネット協会)

https://www.saferinternet.or.jp/bullying/