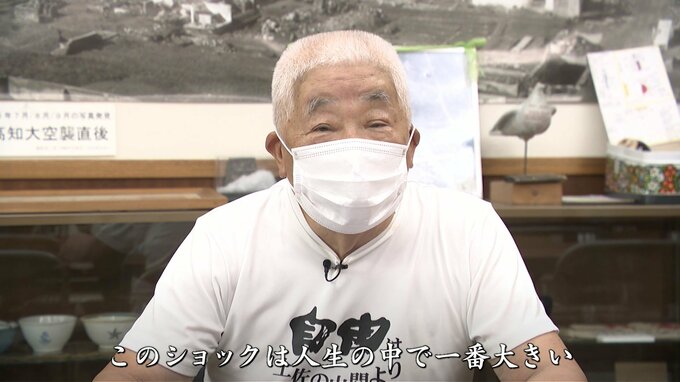

終戦のおよそ1か月前に起きた高知大空襲の経験を語り継ぐ男性がいます。男性は終戦後、ショックで50年以上も戦争のことを語れませんでしたが、いま、1人でも多くの若い世代に戦争の悲惨さを伝えようと活動しています。

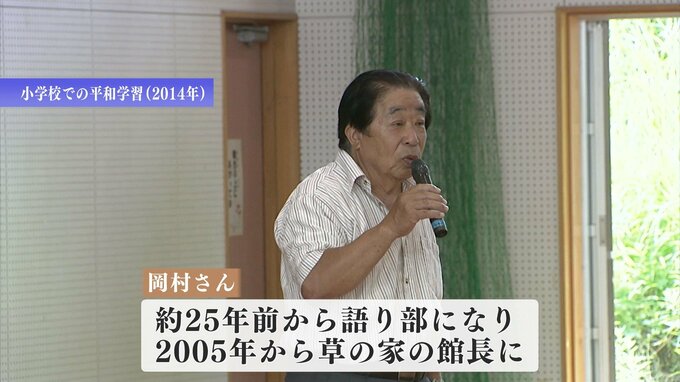

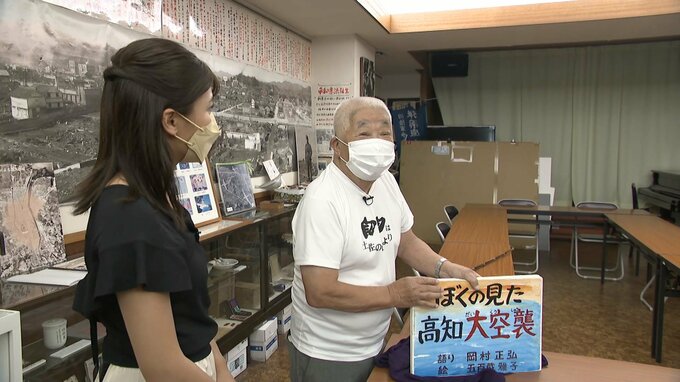

高知市にある平和資料館「草の家」の館長・岡村正弘さん。幼い頃に戦争を経験していて、いま、紙芝居で戦争体験を語り続けています。

高知市にある平和資料館「草の家」の館長・岡村正弘さん。幼い頃に戦争を経験していて、いま、紙芝居で戦争体験を語り続けています。

高知市堺町(当時の掛川町)で生まれ育った岡村さんは4人きょうだいでした。終戦当時は小学2年生で、毎日学校に通い、鏡川でエビをとって遊ぶ日々。

高知市堺町(当時の掛川町)で生まれ育った岡村さんは4人きょうだいでした。終戦当時は小学2年生で、毎日学校に通い、鏡川でエビをとって遊ぶ日々。

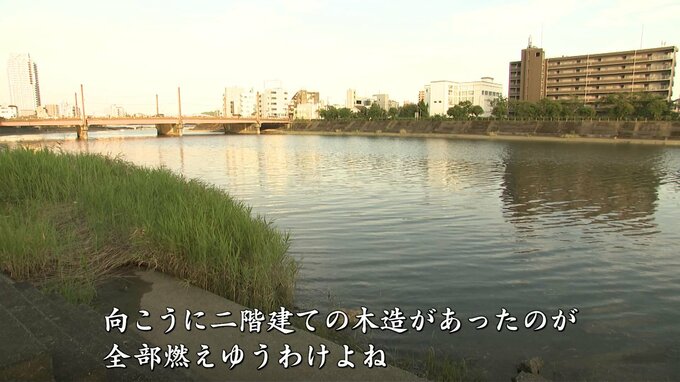

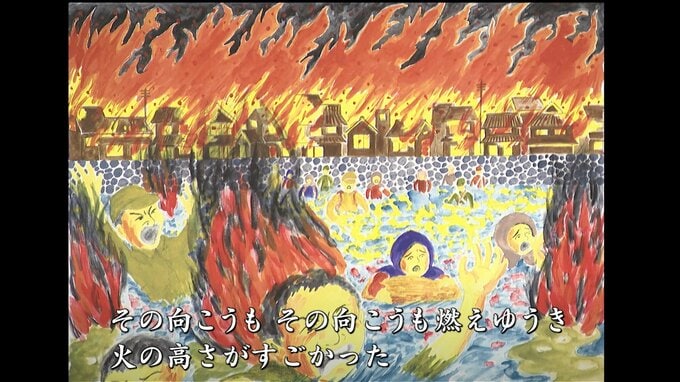

そんな岡村さんの日常が一変したのは1945年7月の「高知大空襲」でした。 岡村正弘さん「最初に来た飛行機が照明弾を落とした。それからどんどんどんどん焼夷弾を落とし始めた」

岡村正弘さん「最初に来た飛行機が照明弾を落とした。それからどんどんどんどん焼夷弾を落とし始めた」

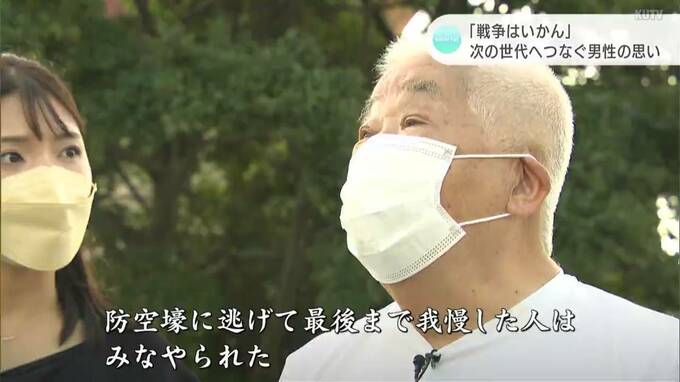

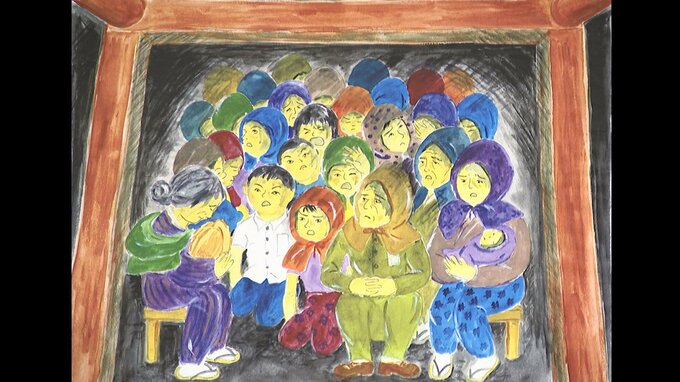

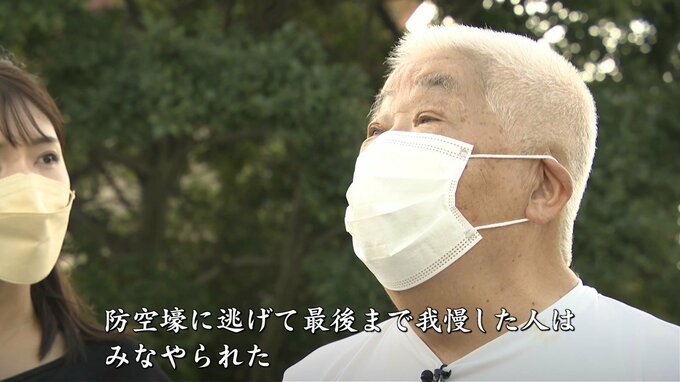

■一度逃げ込んだ防空壕から外へ…その選択が生死を分ける 「防空壕に逃げた人はみんなやられた」

母と妹と一緒に防空壕に逃げ込んだ岡村さんでしたが、防空壕内の息苦しさのあまり外に飛び出し、鏡川へ向かって逃げたといいます。

岡村さんはなんとか生き残ることができましたが、防空壕に留まった母と妹は命を落としました。

岡村さんはなんとか生き残ることができましたが、防空壕に留まった母と妹は命を落としました。

岡村さん「防空壕が安全と考えている人が多かった。防空壕に逃げて最後まで我慢した人はみんなやられた」

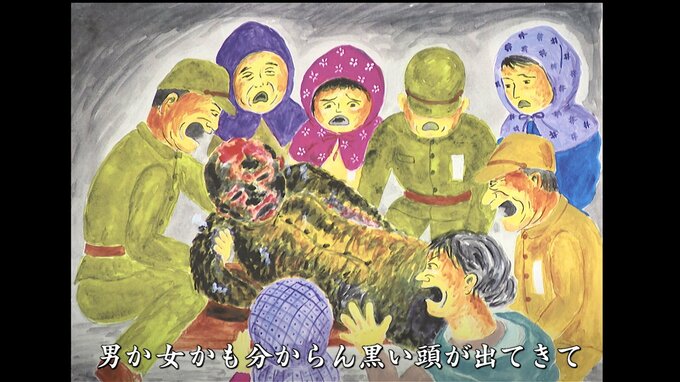

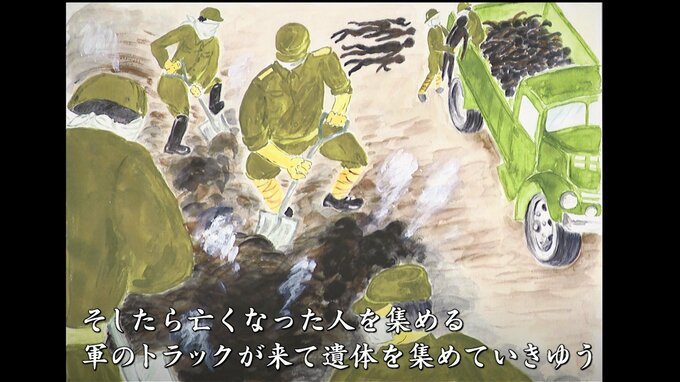

■トラックに積まれる母の遺体を至近距離で見て…終戦後も50年以上戦争の話できず

空襲の後も目の前には悲惨な光景が広がっていました。

この時のショックから、岡村さんは終戦後、仕事を定年退職するまで戦争の話を口にすることができませんでした。

そんな岡村さんですが、25年ほど前に当時の「草の家」から説得を受け、戦後50年以上経ってからようやく“戦争の語り部”として活動するようになりました。