ホタテガイは基準値を超える「貝毒」が検出されたため、2023年5月10日現在、岩手県内の沿岸部のほとんどで出荷が自主規制されています。復興を遂げた被災地の水産業の新たな壁となっている貝毒の影響を取材しました。

「まあ何か売れる方法があればと考えてはいますけど、なかなか難しいですよね」

大船渡市の漁師、中野勇喜さん、圭さん親子は、越喜来湾でホタテガイやワカメを養殖しています。

近年は主にインターネットで販売を行っていますが、現在、ホタテガイの受注は停止中。原因は「貝毒」です。

県漁連は5月2日、基準値を超えるまひ性の貝毒が検出されたとして、7つの海域での出荷の自主規制を発表しました。

すでに自主規制を行っていた海域とあわせると県内12海域のうち、大船渡湾東部海域を除く、洋野町から陸前高田市までの11海域でホタテガイの出荷ができない状況です。

出荷の再開には3週間連続で貝毒が基準値を下回る必要があります。

(岩手県水産技術センター 西洞孝広 副所長)

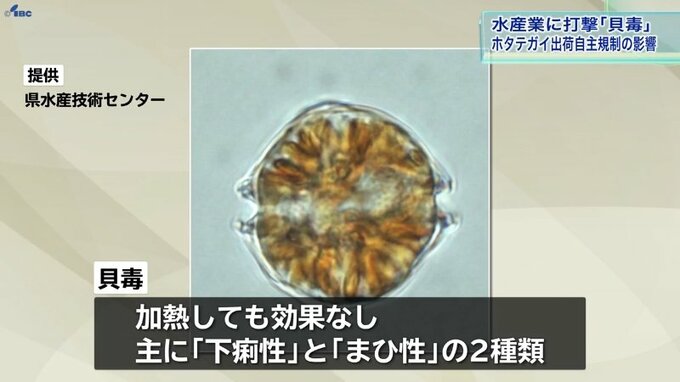

「貝毒と呼ばれるものは、ホタテガイがもともと毒を持っているというものではなくて、毒を持ったプランクトンをホタテガイが食べて、その成分を体の中に取り込むことで初めて貝毒と呼ばれる状態になります」

毒性のプランクトンを食べてしまうことで起こる貝毒。詳しいメカニズムは分かっていませんが、加熱してもなくなることはありません。

主に下痢性とまひ性の2種類があり、今回岩手県内で検出されているのは「まひ性貝毒」です。

(岩手県水産技術センター 西洞孝広 副所長)

「まひ性貝毒については、人が食べると体がしびれたり、呼吸困難になったり、あまりたくさん食べると死に至るというものになります」

ただし貝柱のみに加工すれば食べても安全だということがわかっています。

自主規制の間、殻付きのホタテガイは出荷できませんが、県認定の12の加工業者により貝柱のみに加工され、流通しています。

それでも貝毒の影響で越喜来湾で採れるホタテガイの買い付け価格は、1割から2割下落しているのが現状だといいます。

(ホタテガイ養殖漁家 中野勇喜さん)

「今回の貝毒は自分たちの仕事にとって一番だめ」

ホタテガイは、ほかの貝類に比べて毒性のプランクトンをため込みやすい上、毒が抜けにくい特徴があるといいます。自主規制の長期化も覚悟しなくてはならない状況です。

濃厚な味が特徴で、リピーターも多いという越喜来湾のホタテガイ。今は新鮮な殻付きの状態で消費者に届けることはできず、中野さん親子ら漁師たちも耐えるしかありません。

(中野圭さん)

「今回キャンセルの連絡した時に、じゃ是非貝毒明けたらまた待ってますのでお願いしますみたいなこと言ってもらったり、いつまでも待ってますよって言ってもらうこともあるから、早く明けてくれればいいなって思いますけど」