津波で多くの職員が犠牲となった岩手県大槌町で、さまざまな思いや意見が交錯する中、旧大槌町役場庁舎の跡地に「伝承碑」を建立する計画が進んでいます。

(木下義則記者)

(木下義則記者)

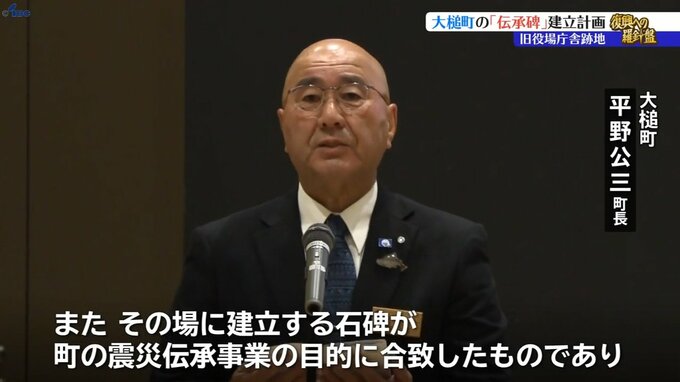

「町は9月28日に住民説明会を開き、平野公三大槌町長が旧町役場庁舎跡地に伝承碑を建立する計画への理解を求めました。」

(平野公三大槌町長)

「旧役場庁舎跡地は伝承の場であること。またその場に建立する石碑が町の震災伝承事業の目的に合致したものであり、かつ町民のみならずこの地を訪れる方に対し、また次世代につながるものであることをお伝えしなければならないと強く感じている」

伝承碑の建立を巡っては、遺族有志の会が2023年3月に犠牲者の名前を刻んだ「慰霊碑」を建立したいと町へ要望。

町は跡地が伝承の場であり、慰霊の場ではないとして建立を認めませんでした。

しかし…

「旧役場跡地への石碑建立について回答いたしますので、よろしくお願いいたします」

「ありがとうございます」

要望からおよそ2年半が経った2025年8月、町は慰霊碑ではなく伝承碑とし犠牲者の名前を刻まないこと。

課ごとの犠牲者の数を記さないことを条件に建立を認めました。

そして遺族有志の会も条件を受け入れることを決めました。

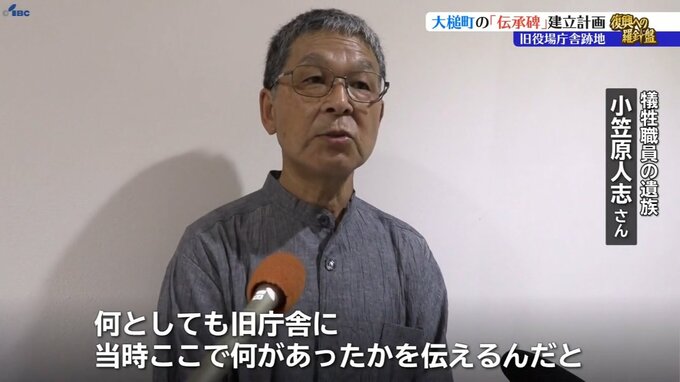

(職員遺族の小笠原人志さん)

「何としても旧庁舎に当時ここで何があったかを伝えるんだと、その方法として伝承碑ということで各故人の名前を刻むことについては、やむを得ず諦めたというか見送った」

(平野公三大槌町長)

「ご遺族の方含めて要望されてから長い期間がかかったなと思いますが、それでもやり取りをしてお互いに理解しあえるというんですか、ある程度納得できるところまで詰めてきたかなと思います」

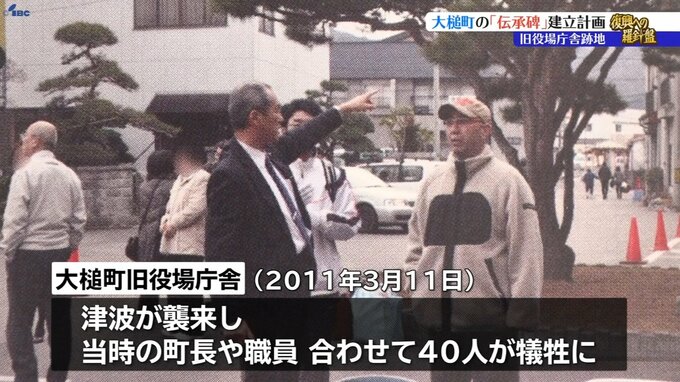

2011年3月11日ー。

海岸から直線距離でおよそ300メートルの旧役場庁舎では、地震の後に職員が建物の外に災害対策本部を設置。

そこに津波が襲来し、当時の町長や職員合わせて40人が犠牲になりました。

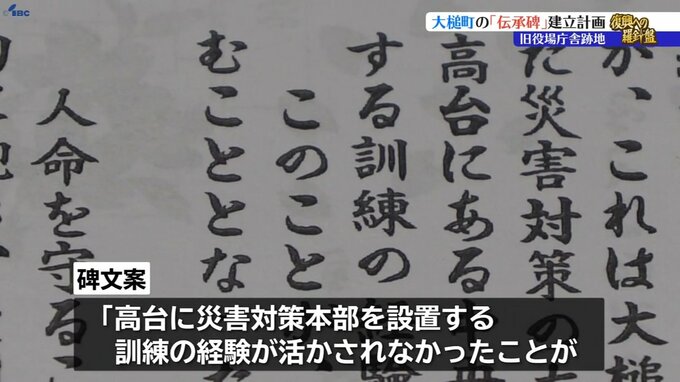

遺族らによる碑文の案です。

「高台に災害対策本部を設置する訓練の経験が活かされなかったことが多くの犠牲者を生むこととなった要因のひとつ」と記されています。

(遺族の小笠原人志さん)

「遺骨の帰ってきていない遺族からは、やっぱり名前を刻みたいという声も今もないわけではないんですけども、会としては伝承を優先するということで進めてまいりたいということです」