「発光生物に興味を示さなくてもいい」子どもの好きなようにさせて見守る

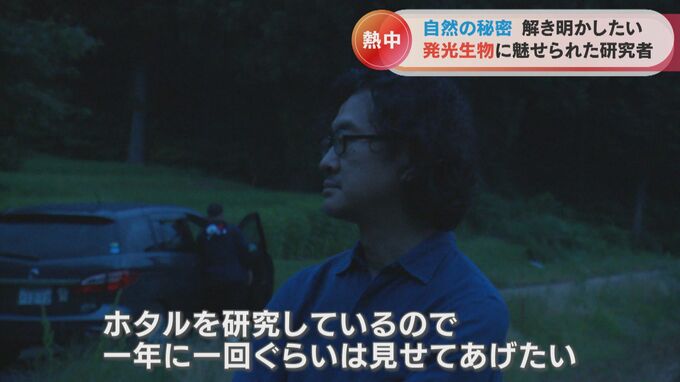

別の日、大場さんは愛知県幸田町にやってきました。毎年この時期、家族や研究員を連れて川が流れる里山に出かけています。お目当ては、ホタルです。

(中部大学応用生物学部教授・大場裕一さん)

「ホタルを研究しているので、一年に一回ぐらいは見せてあげたい」

しかし、大場さんの次男・昴君が興味を示したのは、ホタルではなくカエルでした。息子が発光生物に興味を示さなくても、全く残念がりません。むしろ、自分の少年時代と重なるといいます。

(中部大学応用生物学部教授・大場裕一さん)

「うちの父親も、岩石学者なんですよ。山に石とかを(一緒に)探しに行ったんですけど、僕は生き物の方に興味があって石には興味がなくて。だから子どもを連れてきたら、ホタルには興味持たないかもしれないけど、何かに興味もつかもしれない」

何であれ、周りの世界に向き合って興味を持つことが、全ての始まり。研究者としても親としても、そう考えて子どもを見守っています。

街中で“光るミミズ”を探す教授、無駄の中から新しい発見を探す日々

「何かに役立つ、利益につながるための研究」ではなく「何なのか、なぜなのか」を追及する大場さん。また別の日には、名古屋市の街中で何かを探していました。

(中部大学応用生物学部教授・大場裕一さん)

「冬場にいるミミズなんですけど、夏場に見つかることもまれにあるので。ホタルミミズ、光るミミズがいると思う」

植え込みで探していたのは、光るミミズ。名古屋でも冬場には確認されていますが、夏にもいるのかどうか確かめようというのです。微かな光でも目立たせるため、赤いライトで照らしながら公園の隅で土を掘り返します。1人で探すこと、2時間以上。

(中部大学応用生物学部教授・大場裕一さん)

「夏にあまりいないものを探しているわけですから、変わったものを見つけるのは根気がいりますよ」

結局、ホタルミミズは見つかりませんでしたが、大場さんは全く気にしていません。見つからなかったこと自体も収穫だといいます。

(中部大学応用生物学部教授・大場裕一さん)

「無駄の中から、新しい発見が出てくる。新しい発見をするときの実験って失敗ばかり。タイパとかコスパでは、新しいものは見つからない」

生き物が生み出すほのかな光に魅せられ、大場さんは今日も自然と向き合い、研究を続けます。

CBCテレビ「チャント!」8月29日放送より