夜になると街を明るく照らす、電灯やネオンなどの人工物の灯り。それを全て消すと、そこには生き物が生み出す「自然の光」が見えてきます。

誰もが知るホタルだけではなく、光るミミズやカタツムリがいることを知っていますか?様々な生物が光を発し、ほのかな光に浮かび上がるのはまさしく自然の神秘です。発光する生物に魅せられ、研究を続ける男性に密着しました。

「分からないことがたくさん」教授が語る発光生物の魅力とは

中部大学応用生物学部教授の大場裕一さんは、この日ゼミの学生たちと夜の海にやってきました。

(中部大学応用生物学部教授・大場裕一さん)

「豚レバーですね。豚レバーを餌にします。この匂いで集まってきてビンで捕まえられる」

海辺の砂地にいる、ある“光る生き物”が夜、暗くなると食べ物を求め砂から出てくるところを狙います。待つこと一時間、ついにその生き物がビンに入りました。大きさ5mmほどしかないウミホタルです。人工の灯りを消すと、ほのかな青い光を放っています。

(中部大学応用生物学部教授・大場裕一さん)

「光るメカニズムなどを研究しているので、ウミボタルとは長い付き合い。まだまだわかっていないことがたくさんある。どういう役割で光っているのか、よくわかっていない。敵を驚かせているというのはおそらく正しいのだけれども、雄と雌のコミュニケーションに使われているのかどうか、よくわかっていない。研究してみたくなりますよね」

光る原理は分かっていても、何の目的で光るのかは未だによく分かっていない不思議。そんなところも大場さんを魅了してやまない自然の神秘です。

国内で唯一の発光生物専門の研究室、生徒と“光る落ち葉”を探す

発光生物専門の研究室を開いているのは、国内の大学でも大場さんだけ。一年生向けの授業でも熱が入ります。

(中部大学応用生物学部教授・大場裕一さん)

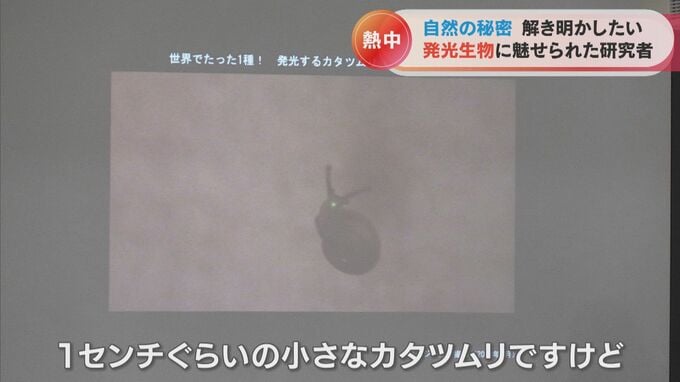

「1センチぐらいの小さなカタツムリですけど、口のところが光るんですね。発光する生物は、それぞれが独立に光る能力を進化させてきた」

発光生物の話になると止まりません。学生からも、その熱のこもった講義には定評があります。大学内にある何の変哲もない茂みも、大場さんにとっては大切な研究対象です。学生を連れて、茂みの奥へと進みます。学生と手分けをして、朽ちかけの落ち葉を箱に集めていきます。

(中部大学応用生物学部教授・大場裕一さん)

「発光する菌類がくっついた葉を探している。キノコになる前の菌糸の状態で光るものもいる」

大学に持ち帰り、暗室で撮影してみると落ち葉の表面が緑色に光っています。

(中部大学応用生物学部教授・大場裕一さん)

「気づかないけど、光る夜の森の姿があるんですね」

私たちが知らないところで、夜の森は、人知れず生き物たちの光で輝いています。