東京電力柏崎刈羽原発を巡っては、新潟県独自の3つの検証の一つ『事故が起きた際の避難』について検証委員会がおよそ5年をかけて議論し、456の論点を取りまとめました。

避難検証委員会の委員から話を聞き、残された課題などをシリーズでお伝えしています。今回は最終回。リスク社会論を専門とする新潟国際情報大学の教授佐々木寛副委員長です。

【佐々木寛副委員長】

「避難の問題は原発を動かすかどうかということを考える上で、ある意味最も重要な問題かなということに改めて気がつきました。そして、考えれば考えるほど、検証すればするほど多くの課題が出てくる。その課題を克服しない限りはなかなか再稼働という決断ってのは難しいんじゃないかというのを、考えれば考えるほど、検証すればするほど気がつくと。そういうプロセスだったなというふうに思いますね。」

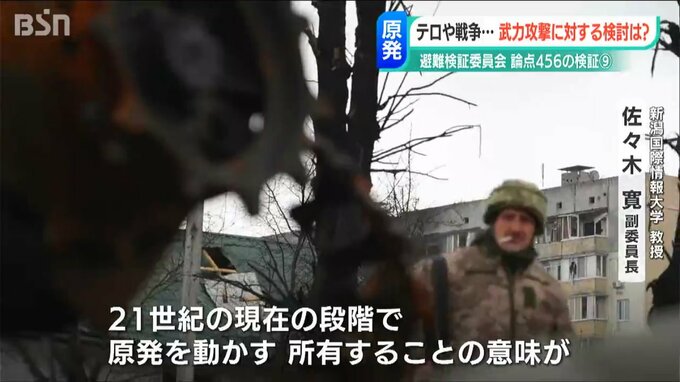

佐々木副委員長が挙げる課題、それはテロや戦争に関する課題です。ウクライナ侵攻ではロシア軍がザポリージャ原発を占領。原発そのものに対する攻撃も行われていて戦争で原発がターゲットになるという危険性が改めて浮き彫りになりました。

【佐々木寛副委員長】

「一番大きいのは、まずはウクライナで今戦争がありますけれどもそこで原発が実際に軍事攻撃されてるわけですね。ですから、21世紀の現段階で原発を所有するということの意味が改めて問われているというのが現実だと思うんです。そのときに攻撃を受ける、あるいはテロリズムの脅威がある。あるいは内部脅威って言いますけど内側から破壊される。そういう事態の際に本当に住民は避難できるのかということが問われました。実際にそういうときには、現行の避難計画は十分機能しないのではないか。ということは委員の中で確認できたんじゃないでしょうか。報告書の中にもそういう記述があったと思います。この部分は極めて大事な論点だと思います。」

検証委員会の報告書では論点を整理した10項目のうちの1つ「テロリズムと避難」の中で、武力攻撃に対する原子力災害の検討の不十分さを指摘しています。

【佐々木寛副委員長】

「避難計画自体は、順序だって住民が国道やいろんな道路を通じて逃げますという話ですけど、軍事組織は原発に向かっていかないといけない。その問題一つとっても非現実的な対応しかないわけですよね。それほどまでに真剣に守って初めて動かせるんだという、そういう覚悟が必要なんだということだと思います。」

また、佐々木副委員長は『内部脅威』についても指摘しています。東京電力では社員が他人のIDカードを不正に使って中央制御室へ入った問題や、侵入検知設備が複数壊れていたにも関わらず、十分な代替措置が取られていなかった問題など核セキュリティーに関する問題が次々と明らかになりました。外部からの脅威だけではなく、内部からの脅威についても課題があるとしています。

【佐々木寛副委員長】

「東京電力であったID不正使用事件とか内部はもうゆるゆるなんですよね。だから原発を本当に安全に外部脅威あるいは内部脅威から守る。っていう体制はもう全然できてない」

佐々木委員が考える「実効性ある避難計画」。それは、被ばく許容量に一定のラインを引いてそのラインを守ることができる計画です。

【佐々木寛副委員長】

「なんで避難するかというと被ばくしないためなんです。だから実効性ある避難計画というのは被ばくしないってことです。では、被ばくとは何か。ここまでいいのかとか、そこが論争的になるわけですよね。民間人の被ばく限度というのが1ミリシーベルトというのがあってですね。実効性があると胸を張って言える計画であれば、1ミリシーベルトっていうことを守れる計画であるというのをまず目標にして検証するべきだというのが私の考えです。もしそれができないんであれば、実効性に疑いが生じてくる。今これしかないけどこれでやった場合に被ばくは分かりませんという話じゃなくて、もし1ミリシーベルトに抑えるんであれば、どれだけのものを揃えなければいけないのかということを考えなきゃいけない。実効性ある避難計画というのは繰り返しになりますが、被ばくしないで避難ができると。しかもそれは極力1ミリシーベルトであるということだと思います。」

およそ5年かけて議論してとりまとめられた「456の論点」。佐々木副委員長はこの456という数字について次のように念を押します。

【佐々木寛副委員長】

「456はですね、論点であると同時に『課題』なんですね。これは何度も強調しておきたい。そして、この課題をクリアしないとなかなか避難計画が実効性あるということが言えないということになります。もちろん、その論点をクリアしないと論点が納得できる状態にないと避難計画が施行できないという状況です。」