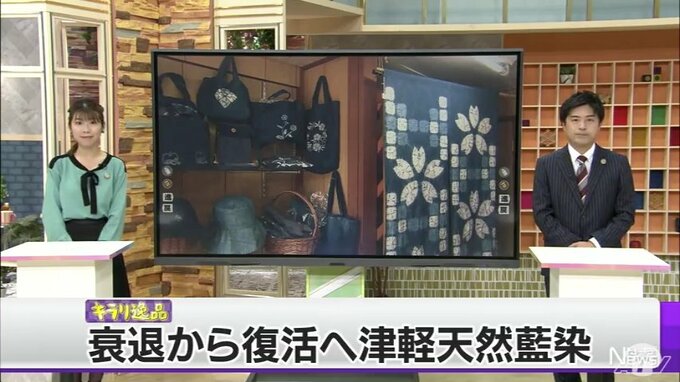

青森県内の優れたモノや取り組みに迫る「キラリ逸品」。今回は、様々な製品を趣のある風合いに染め上げる、「津軽天然藍染」です。江戸時代から続くこの染色技法は一時、途絶えましたが、あるきっかけから復活しました。

青森県弘前市、亀甲町(かめのこうまち)の川崎染工場。

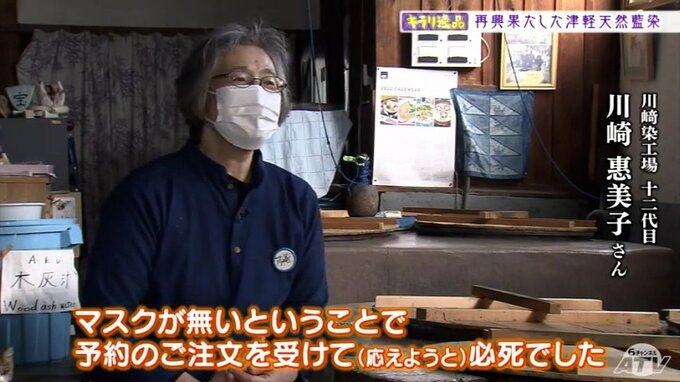

江戸時代末期に建てられたこの町屋で津軽地方に伝わる染色技法「津軽天然藍染」の製品が生まれています。十二代目の川崎惠美子(かわさき・えみこ)さんは、伝統の藍染めが昨今、注目を集めていることに感慨もひとしおです。

※川崎惠美子さんは

「(コロナ渦当初は)開店のカーテンを開けた途端に、マスクが欲しいお客さまがドドドと店になだれ込んできまして。マスクが無いということで、予約のご注文を受けて。(応えようと)必死でしたね」

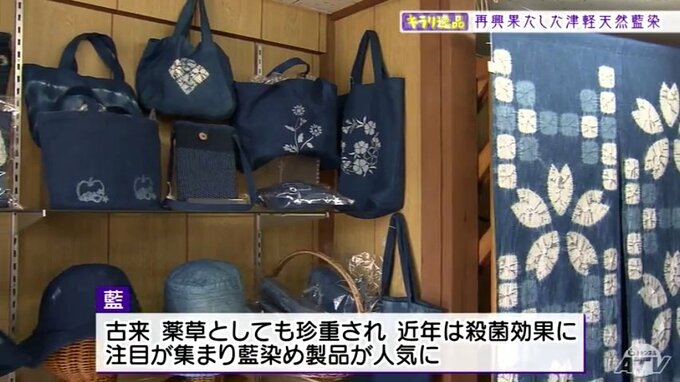

古来、藍は薬草としても珍重され、近年は特にその殺菌効果に注目が集まり、「藍染め」製品が見直されています。「津軽天然藍染」は藍の葉を発酵させた「すくも」を木の灰からとった汁に溶かし、染める液をつくり出す日本古来からの「正藍染(しょうあいぞめ)」です。

しかし、この技法は明治以降の化学染料の普及で衰退し、川崎染工場もまた、一時閉鎖の道を辿りました。

工場を再開することになるきっかけは、1991年の「りんご台風」と呼ばれる台風19号でした。この影響で工場の一部が倒壊する被害が出ましたが、これが転機となります。

※川崎惠美子さんは

「台風の(19号の被害を受けた)あとに、藍がめが11個見つかったということで、それを使った藍染屋を復活させようということになって。運命みたいなものを感じたんじゃないでしょうかね」

藩政時代に使っていた藍がめが見つかったことで、先代の川崎家当主、昭三(しょうぞう)さんは再起を誓います。その思いを当時のインタビューにこう答えています。