自分に落とし込めなかった沖縄戦 戦跡から伝わったこと

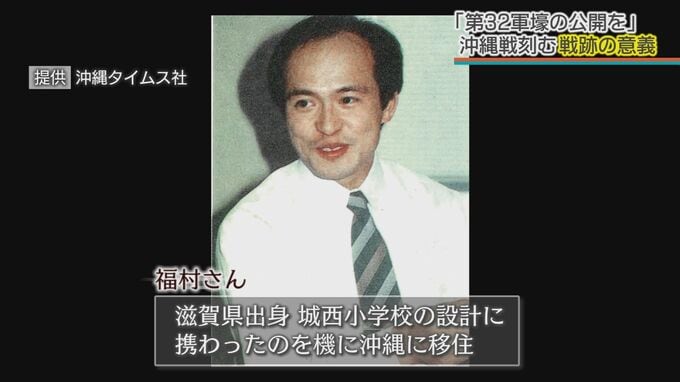

滋賀県出身で、首里の城西小学校の設計に携わったのを機に沖縄に移住。そんな福村さんの代表作は…。

滋賀県出身で、首里の城西小学校の設計に携わったのを機に沖縄に移住。そんな福村さんの代表作は…。

建築家 福村俊治さん

「もう25年ほど前ですけど。こういう大きな工事。糸満の摩文仁の平和祈念資料館です」

建築家の仲間と合同で携わった平和祈念資料館です。

建築家 福村俊治さん

「沖縄戦で全ての建物や集落がなくなりましたよね。来場者が、礎の名前だけでなく、昔沖縄にはこういう風景があったと感じられるようにみんなでつくりました」

その一方で。

建築家 福村俊治さん

「当時は沖縄戦をそれほど知っていた訳ではなかったから。その時に、本や写真を見たんだけど。なかなか実感がしないというか」

Qその実感は資料館が完成した後もまだ?

「まだ足りなかったですよね」

沖縄戦を知識として理解できても、自身の中に落とし込むには至らなかったといいます。

「ここが入口なんですよね」

Qここを降りる?

「そうそう」

沖縄戦を身近に感じる、そんな体験をしたのは、資料館完成から7年後、アブチラガマを訪れた時でした。

南城市のアブチラガマは集落の避難壕でしたが、南風原陸軍病院の分室としても使用され、住民と共におよそ600人の負傷兵が入り乱れていたといいます。

建築家 福村俊治さん

「最初は懐中電灯を持っていたが、だんだん怖くなってね。遠く離れた沖縄戦にいるんじゃないかという錯覚を覚えた感じでしたね。本に書かれていたことが、実感できるというか。僕としてはショックだった」

大戦の記憶を刻み込んだ戦跡だからこそ、伝わるものがある。それは平和祈念資料館を設計した際には、至ることが出来なかった境地でした。