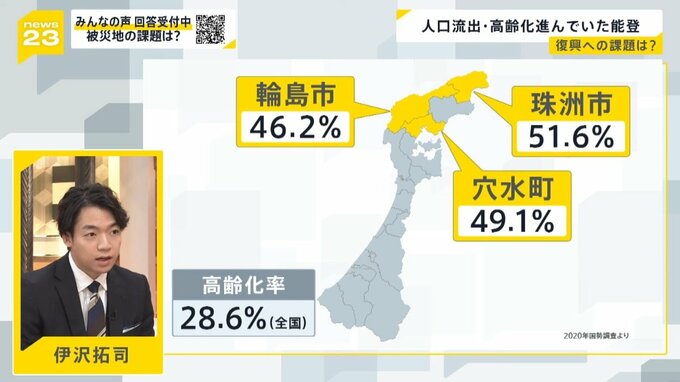

人口流出・高齢化が進む地域 復興への課題は?

ジャーナリスト 浜田敬子 氏:

今はまだご自宅の再建とか、自分の生活、お仕事を立て直すことで頭がいっぱいだと思うんですけれども、やはり今後街をどういうふうに復興していくのかっていうのは、どんどん先に進んでしまってからでは、「違った」「やっぱりこうじゃない方が良かった」と言っても後戻りできないので、結構早い時期に考えないといけないと思います。

参考になる事例としては、東日本大震災のときの女川町なんですけれども、私も最近知ってびっくりしたのは震災から8日目に20~40代の町の有志が集まって、自分たちの町をどうしていくんだって町の将来について話し合いを持っていたそうなんです。結果的に女川町は、他の街は全部防潮堤ができてるんですけど、女川は海が見える街づくりの選択をしたんです。このときにやはり60代以上の方は意見を言うのやめようと。将来の町を担う若い人たちが話し合って、やっぱり町をどういうふうにしていくのか決めてもらおうと。この選択はすごくびっくりしたんですけれども、やはり自分たちで自分たちの町のことを決めるんだということを、できる人から話し合っていくっていうのが大事なのかなというふうに思います。

インフラのことに関しては、皆さんやっぱりご心配があったと思うんですけれども、これから全国のどこで災害が起きるかわからない。地震だけでなく、豪雨とかもあります。そのときに、今日本は人口減少高齢化が問題になっている中で、インフラの老朽化がすごく問題になっています。公共事業の予算をどういうふうにこれから使っていくのか。北陸新幹線も延伸しますけれども新しい道路、新幹線を作るのか。やっぱり老朽化をどうやってメンテナンスしていくのか。このあたりもきちんと私は考えていかなきゃいけないなと感じました。

小川キャスター:

何を優先するのかということになってきますね。

伊沢 氏:

今はやっぱり生活再建の方に注目するべきだと思いますが、長い目で見たときにやっぱり将来を考えていく場というお話がありましたけれども、そのための基盤は教育になっていきますよね。やっぱり地方に戻って、もしくは地方の自分たちの地元の教育を盛り上げていくという選択肢がもっと魅力的なものになっていってほしいなと思います。

全国の学校を周っていると、やっぱりまだ人が回っていない、手が回っていない、先生が忙しいみたいな状況があるので、最近は教員の副業とかが取り沙汰されていますけれども、そういったところでもっと教育制度改革なんかをしていくことで地元を盛り上げていくみたいな機運ができてくるといいなと思います。

小川キャスター:

こうした1か月というタイミングに自分のいる地域が、地震に見舞われたらどう行動するのか。防災はどうするのか。そうした点検だったり、遠く離れた家族であってもどう行動するのかという言葉を交わしたり。これは必ずやっていただきたいことでもあります。

藤森キャスター:

もう1点は被災している地域の皆さんの心の不安です。1か月経って復旧が進んでいるように見えても、心の負担はどんどん大きくなっているケースも多くあると思いますので、それぞれ皆さんのペースで、皆さんがおっしゃった選択肢をきめ細やかに考えていくこと。これをお伝えしていかなければいけないなと思いました。