食品などの値上がりが続く一方、賃金は伸び悩み消費の腰折れが懸念されている。早急な対応が求められるなか、政府、企業はどうすればいいのか。財界人と専門家に聞いた。

■経済界トップ「各企業は自分の会社だったらどうかとまず振り返ること」

厚生労働省が7月5日発表した5月の毎月勤労統計調査によると、物価変動を反映した実質賃金は前年同月と比べて1.8%減少し、2カ月連続の減少となった。経済界のトップたちは…。

経済同友会 櫻田謙悟代表幹事

「日本の平均賃金が低いわけですから、それを上げるのですけれども、各企業は自分の会社だったらどうなんだろうかと、まず振り返ることだと思います」

サントリーホールディングス 新浪剛史社長

「値上げなどで大企業が得たものがちゃんと中小企業に流れるという仕組みがすごく重要で、重要なのは70%の労働提供している中小企業をより活性化すること」

ANAホールディングス 平子裕志副会長

「物価が世界的に上がっています。賃上げ以上に物価が上がる可能性が出てきましたから、そこはしっかりと対応できるよう我々も意見を出して行きたいと思っています」

■「賃上げをよほど思い切ってやらないと実質賃金のマイナスはもっと大きくなっていく」

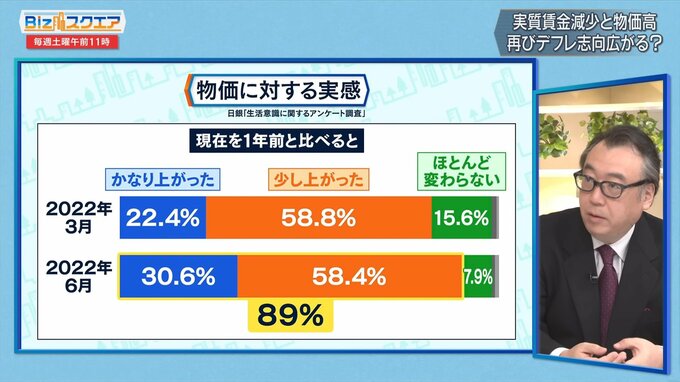

急激な物価高に賃金の上昇が追いついていない。消費者の生活防衛意識が高まる中で、経済界のトップにはぜひ、他人事じゃなくて自分事として賃上げを測って欲しいものだが…。今後について、千葉商科大学の磯山友幸教授は「実質賃金のマイナスはもっと大きくなっていく」と分析する。

千葉商科大学 磯山友幸教授(日本経済新聞社で証券部記者 日経ビジネス編集委員など歴任)

「これからますます物価が上がっていくという傾向でしょうから、賃上げをよほど思い切ってやらないと実質賃金のマイナスはもっと大きくなっていきます。特に値段が上がっているものが生活必需品やエネルギーですよね、電気代とか。そうなると節約がなかなかできないので、結局そのしわ寄せというのは、ほかのものの消費をやめると。消費はこれからますます厳しくなっていくのではないかなと思います」

総務省の家計調査によると、5月の物価上昇分を除いた実質消費支出がマイナスとなっている。今年3月にはコロナのまん延防止が明け、消費意欲が上がったが、その頃から物価が上がってきたため3月から2か月連続の実質消費マイナスとなった。消費の現場は厳しい。

日本の場合、賃上げは春に決まるため、収入が増えるチャンスは早くても今年暮れのボーナスまでない。その間に実質賃金が低下していくと消費が停滞して景気が腰折れする恐れがある。

千葉商科大学 磯山教授

「もう確実にそういう方向に行っていますよね。特にいまガソリン代にしても小麦代にしても国が補助金を出すことで抑えているわけですが、それもこの秋になると切れてくるわけです。そうなったときに、本当に賃金が激減しているといった場合に、完全に消費が腰折れするというリスクが出てくると思います」

では、消費の腰折れを避けるために必要な政策は何か。

千葉商科大学 磯山教授

「一つは消費税みたいなものを下げるというのが公平に行き渡るという意味では一番効果があるのではないかと思います。消費税率を上げるとき逆進性(所得の低い人の負担が大きい)が問題だと。ということは、逆に下げるとなると逆進性の逆ですから、むしろ生活に困っている人たちの方により効果があるということなので、消費税を時限をきちんと区切って下げるというのは、これは諸外国もやっていることなので非常に効果があるのではないかと思います」

(BS-TBS『Bizスクエア』 7月9日放送より)