能登半島地震の発生から2週間。長期化する避難生活で、災害関連死を防ぐための新たな課題も浮き彫りになっています。

熊本地震では、災害関連死の約8割が70代以上

日比麻音子キャスター:

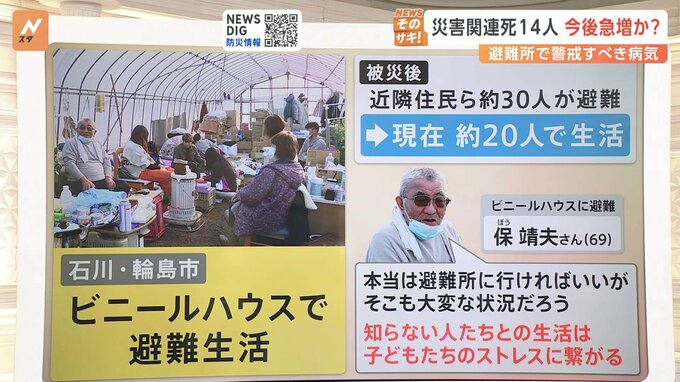

輪島市では、ビニールハウスで避難生活を続けている方たちがいらっしゃいます。地震発生当時は、近隣住民ら約30人が避難していたそうですが、親戚などを頼って別の場所に行かれた方もいて、現在は約20人。中には、夜だけ車の中で寝ているという方も数名いるということです。

ビニールハウスで避難生活を続けている保靖夫さん(69)は、「本当は避難所に行ければいいんだけれども、そこも大変な状況だろうし、知らない人たちとの生活は、子どもたちのストレスにも繋がるから、ここで過ごしている」と話しています。

そんな中、災害関連死が増えてきています。

輪島市では3人、珠洲市では6人、能登町では5人、今わかっているだけでも、計14人。全体の死者数は222人です(15日午後2時時点)。

今後さらに、災害関連死が増えていく恐れがあるということです。

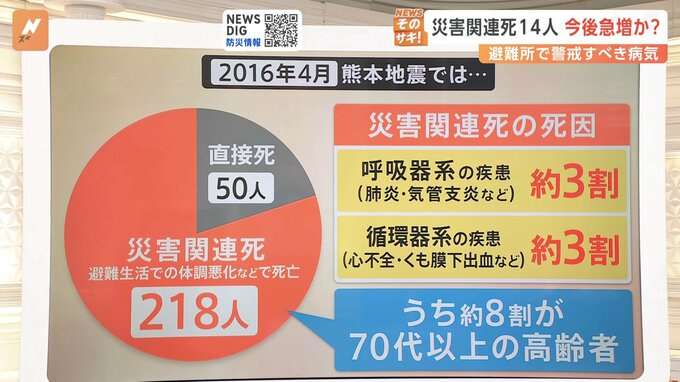

2016年の熊本地震の場合では、直接死が50人である一方、災害関連死(避難生活での体調悪化などで死亡)は218人。そのうち約8割が70代以上の高齢者でした。

災害関連死の死因については、呼吸器系の疾患(肺炎、気管支炎など)が約3割。循環器系の疾患(心不全、くも膜下出血など)が約3割ありました。

1月2~4日まで珠洲市で医療応援にあたった、さくら総合病院院長の小林豊 氏に話を伺います。小林氏は、熊本地震でも、救急専門医として、現地の応援を行いました。

さくら総合病院 小林豊 院長:

私が熊本地震に入ったときは、発生から1週間経って、まさに感染症が増えてきたタイミングで、感染管理チームとして入った。このとき、ちょうどノロウイルスとかインフルエンザとかが流行り出した。避難所は学校の教室で、その中に高齢者がたくさんいる中で、1人が発症者が出ると、すぐに伝播する。

被災地の医療というのは脆弱になっていて、供給体制が不安定なので、医療の需要が増えてしまうと、一気に医療崩壊に進んでしまうということが懸念されます。