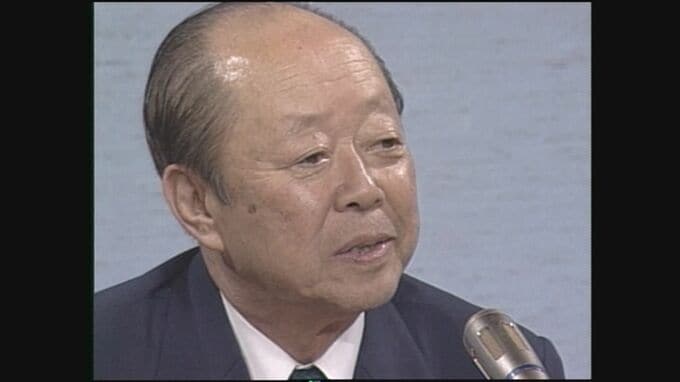

宮沢喜一総理(当時)

「嘘をつこうと思って嘘をついたわけではありません。結果としてなかなか難しくて思うようにならなかった」(1993年6月)

1993年6月18日。旧総理官邸の会見場で、時の総理大臣であった宮沢喜一は苦渋の表情で記者団に語った。

実はこの日は戦後の日本政治史で特筆するべき日だった。

野党が提出した宮沢内閣の不信任案が、与党の一部も賛成して可決されるという異常事態が起こったのだ。

なぜ、数で優位を占める政権与党の総理が野党の不信任案で窮地に追い込まれなければいけなかったのか?

原因は、宮沢内閣が“政治とカネ”の問題への対処を誤ったことにある。

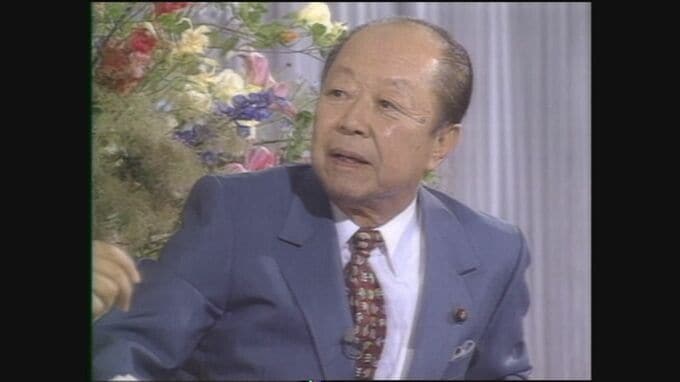

宮沢喜一総理

「ここで政治改革が出来なければ、民主主義は危機に陥る。1番はカネの問題だが、カネだけでは問題は解決しない」(1993年5月31日)

不信任案可決からさかのぼることおよそ3週間前、宮沢総理は民放のテレビ番組でジャーナリスト・田原総一朗氏との対談に臨み、当時最大の政治的関心事だった「政治改革関連法」の成立に意欲を示した。

1988年に起こったリクルート事件では、自民党の各派領袖(トップ)らに、リクルートの子会社「リクルート・コスモス」の多額の未公開株が譲渡され、翌年、竹下内閣が退陣。

その後も、東京佐川急便事件など、“政治とカネ”を巡る事件が相次ぎ、1993年3月には、金丸元副総裁がおよそ10億円の脱税の容疑で逮捕・起訴された。

特に、最大派閥竹下派=経世会の会長として長年自民党を仕切ってきた大物が、10億円以上の脱税をしていた事実は、世論の怒りを激しく買い、“政治とカネ”の問題にケジメを付けることが、宮沢政権の喫緊の課題となった。

自民党内の若手を中心に、“政治とカネ”の問題にメスを入れるには「カネのかからない選挙制度に改めるべき」として、衆議院での小選挙区制度の導入や、政治家個人への企業献金を抑制するなどの「政治改革関連法案」の成立を目指していた。

田原氏との対談における宮沢総理の発言は、6月に会期末を迎える国会で法案を成立させるという意気込みだったはずだが…自民党内は慎重論が強かった。

特に小選挙区制度に対しての反対論が根強かった。

宮沢総理

「どうしました」

石破議員

「どうしても総裁にお目にかかりまして、今国会で実現すると仰った総裁の声、私どもいまでも・・・」

宮沢総理

「みんな(自宅に)上がる」

若手議員ら

「ぜひお願いします」(1993年6月14日)

危機感を持った党内若手らは、宮沢総理の自宅を訪れ“直訴”に及んだ。しかし慎重な党執行部の壁は厚かった。

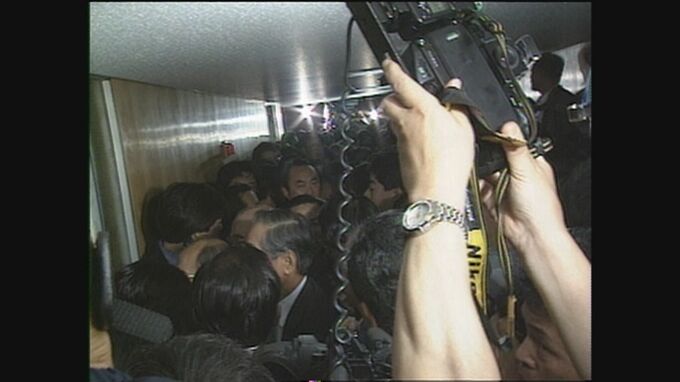

佐藤孝行自民総務会長

「(部屋を)開けなさい」

自民若手議員

「お答えいただければすぐに開けます」

自民若手議員

「両院議員総会を開け…」(1993年6月15日)

政治改革関連法案の先送りが濃厚となり、自民党の意思決定機関=総務会は荒れに荒れた。

梶山静六幹事長ら党執行部のもとに、党内若手が押し寄せて、激しくもみ合いとなった。

しかし、自民党内の喧騒をよそに、宮沢総理は指導力を発揮できずに、梶山幹事長ら執行部の思惑通りに、事実上法案の成立の先送りに追い込まれた。

それに反発した小沢一郎元幹事長や、羽田元農水大臣らのグループ(のちに新生党を結成)が内閣不信任案に賛成して可決。

宮沢内閣は解散・総選挙を選択したものの、過半数割れに追い込まれ、退陣を余儀なくされた。

38年間の長期政権を誇った自民党は、政権の座から転げ落ち“55年体制”は終わりを告げた。

元自民党幹部職員

「宮沢さんはやらなければいけないという意識はあったと思うんですが、党内を御せなかった。それが致命的でしたよ…」

安倍派をはじめとする各派閥のパーティ疑惑に端を発した、いまの政治の動きは、確かに30年前といくつも共通項がある。

一つは自民党最大派閥(30年前は竹下派、今回は安倍派)の金銭スキャンダルであること。

二つめは総理大臣が“政治とカネ”に関して法改正も含め取り組む決意表明をしたこと。

三つめは宮沢政権、岸田政権ともに党内の権力基盤が弱いことだ。

宮沢総理が誕生した背景には、竹下派の後押しがあったため、竹下派の意向に左右されやすい政権だった。

一方、岸田総理が先日まで会長を務めていた岸田派も、所属議員は46人に過ぎず、第2派閥の麻生派(56人)、第3派閥茂木派(53人)との3派連合で、政権を維持している状況だ。

支持率が2割を切ろうとする歴史的な“超低空飛行”となる中で、岸田総理が政治資金規正法などの法改正を断行することが出来るのか?

宮沢総理は、竹下派幹部だった梶山幹事長らの意向に配慮して法案成立を断念し、その結果、自らの政権の命脈を絶ってしまった。