多少の揺れを感じたとしても…恐ろしい「津波地震」

揺れの小ささに比して大きな津波を伴うような地震を「津波地震」と呼ぶ。1896(明治29)年6月1日に発生した「明治三陸地震」は、典型的な津波地震といわれる。

震源は岩手県沖で、マグニチュードは8.25という巨大地震だった。津波が北海道から宮城県牡鹿半島にかけての海岸に襲来し、死者は計2万1,959(青森343、宮城3,452、北海道6、岩手1万8,158)人にのぼった。死者のほぼすべてが津波で命を落としたとされる。津波の高さは、最大38.2メートルが岩手県大船渡市三陸町で観測されている。

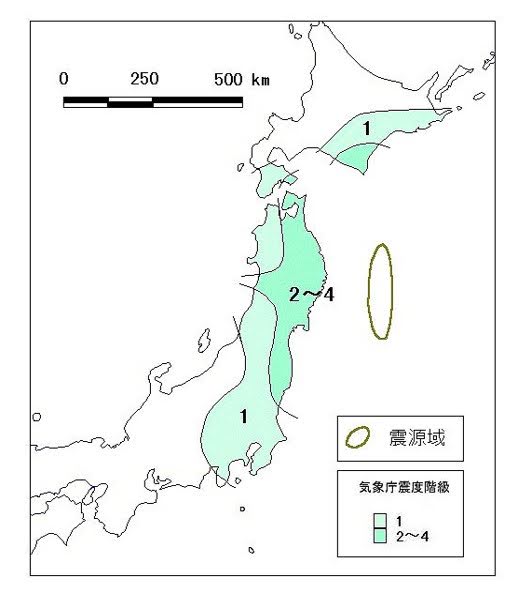

では、揺れの強さはどれくらいだったのか。現在の震度階級を当てはめると、津波の甚大な被害にあった東北地方太平洋沿岸部でも最大震度4、多くは震度2~3で、震害(揺れによる被害)はなかったとされる(図-3)。震源が陸地からかなり離れた沖合だったことが要因だ。

とはいえ人々は震度2~4の揺れを体感し、地震の発生自体は認識できただろう。問題は揺れが大きくなかったことだ。警報システムなども存在しない当時、大勢の人々が津波の襲来に備えることなく犠牲になったと考えられている。強い揺れを感じなかったことで、大した地震ではない、津波の心配などないと思い込んだとしても不思議ではない。

揺れの強弱(震度)だけを材料に、津波があるかないか、津波が高いか低いかを判断してはならない。それが「明治三陸地震」の最大の教訓だ。