筆者は災害取材や災害報道をテーマとする社内外の研修で講師を務める機会がよくあるのだが、参加者の記者やカメラマンなど報道の現場で働く(特に若い)スタッフに対し、最初に必ず<ある質問>をすることにしている。

「もし、たまたま海辺で取材中に地震の揺れを感じたら、最初に何をする?体感震度はせいぜい2か3程度の場合だけど…」

返ってくる答えはさまざまだ。

「津波の危険があるので避難します」

「震度3くらいの揺れなら、とりあえず様子を見ながら取材をそのまま続けます」

「地震の情報をスマホで収集します」

「地震があったことを本社に伝えて、どうするか指示を仰ぎます」

わざわざこの質問をするのには、もちろん理由がある。

もし自分がそういう場面に遭遇したら、どう行動するのか―ぜひ読者の皆さんにも考えていただきたい。

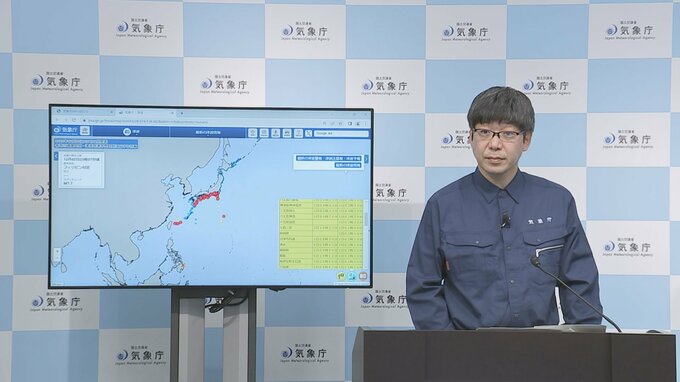

週末深夜に突然の津波注意報

2023年12月2日(土)深夜、千葉県から沖縄県にかけての太平洋沿岸の広域に津波注意報が発表されたことは記憶に新しい。真夜中に津波注意報が突然発表されたことに驚いた人は多かったのではないだろうか。気象庁の速報値(12月8日現在)では、八丈島の最大40センチをはじめ伊豆諸島、小笠原諸島、千葉県、神奈川県、静岡県、愛知県、三重県、和歌山県、徳島県、高知県、鹿児島県、沖縄県の計30観測点で津波が観測された。

津波の原因は、フィリピンのミンダナオ島沖で発生した地震だった。地震の規模を示すマグニチュードは7.5(※1)という紛れもない大地震だが、震源から約3000キロ離れた日本で体に揺れを感じることはなく、震度0だった。

日本から遠く離れた海外で発生する地震は「遠地地震」と呼ばれる。遠地地震はどんなに規模が大きくても、揺れをもたらす地震波が日本にたどり着く前に減衰してしまうため、国内で震度1以上の揺れを観測することはまずない。なので揺れを体感することなく、各地の震度を伝えるニュース速報も流れない中でいきなり津波警報や津波注意報が発表されることが珍しくない。2日に発表された津波注意報はまさにこのケースに該当し、実際に津波が各地で観測された。