地震でなくても、津波は発生する。

2022年1月15日、南太平洋のトンガ諸島で海底火山が大規模噴火し、その影響で翌16日にかけて鹿児島県奄美市で1.34メートル、岩手県久慈市で1.07メートルなど、各地で津波(のような潮位の変化)が観測された。高知県では漁船が転覆・沈没するなど20隻以上が被害を受けた。

おもな要因は「気圧波」と考えられている。大規模噴火によって大気が大きく乱されたことで特殊な気圧波が生じ、それが大気と海面の境界部分を秒速およそ300メートルの速さで伝わる過程で海面を押さえつけ、最初の潮位変化をもたらしたとされる。

気象庁は海外の火山の噴火、しかも気圧波による津波を過去に経験したことがなかったため、地震時のように予測で津波警報や津波注意報を発表することはできず、沿岸各地で津波を観測してから“後追い”で発表する対応を余儀なくされた。火山噴火、山体崩壊、海底地すべり…津波を起こす現象は必ずしも地震だけに限らないことは覚えておきたい。

災害情報や避難行動に詳しい東北大学災害科学国際研究所の佐藤翔輔准教授は、このとき地震ではなく噴火に由来して津波警報・注意報が発表された点に着目し、住民がどう対応したかアンケートを行い、10月に結果を学会で発表した。

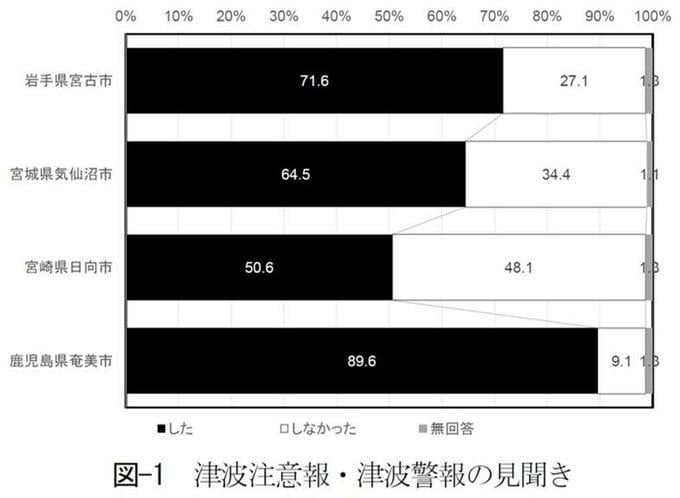

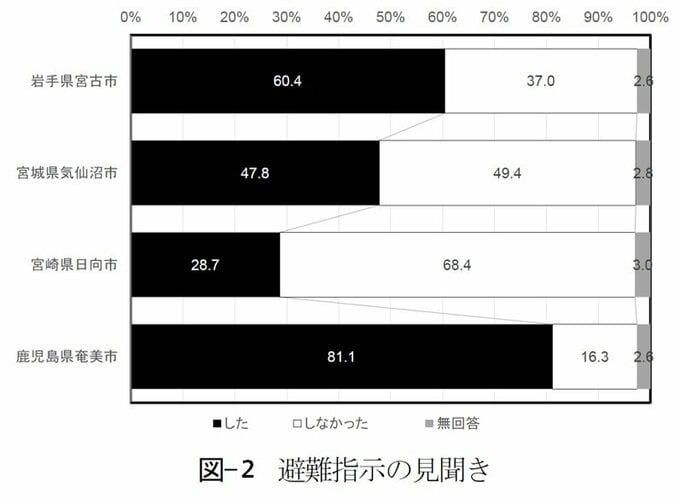

津波警報が発表された岩手県宮古市と鹿児島県奄美市、津波注意報が発表された宮城県気仙沼市と宮崎県日向市の計4市の住民を対象にした調査で、警報・注意報を見聞きした市民は奄美市で約9割に達したが、それ以外の市では5割~7割の覚知に留まった(図-1)。警報・注意報の発表時刻が真夜中(16日午前0時15分)だったため、奄美市を除く3市では相当数の市民が発表に気づかなかったと考えられる。同様に、避難指示を見聞きした市民は奄美市で8割を超えたが、日向市では3割に満たなかった(図-2)。

「すべての人に津波警報や津波注意報、避難指示が届いていなかったことは大きな課題。命に関わる大変重要な情報なので、あらゆる手段で、全員がこういった情報をキャッチできるような仕組みを整備することが必要です」(東北大学災害科学国際研究所・佐藤翔輔准教授)

佐藤准教授によると、別の地震を対象とした過去の調査で、たとえ真夜中であっても、揺れを伴う地震の場合には現象(地震)や警報の認知率が95%を超えた。

「やはり普通の地震であれば、揺れを感じるし情報も出るので、住民はちゃんと認知できるわけです。揺れがなく情報だけ、しかも深夜の場合は(認知に)かなりの差が出る可能性があります」(佐藤准教授)

トンガ諸島の火山噴火では、大津波は観測されず人的被害はなかったが、佐藤准教授はこうした結果を人々がどう受け止めたかが非常に気になるという。

「海底噴火や気圧波による津波はあの程度だ、大した津波にはならないんだということが経験として定着してしまうと、今後似たような現象や災害が発生した場合に適切に対応できなくなるおそれがあります。今回の現象はあくまで一つの事例に過ぎず、非常に不確実性の高い現象でもあったので、より安全サイドに立って行動することを徹底していただきたい」(佐藤准教授)