揺れが伝わらなくても、津波はやって来る。

日本に大きな津波被害をもたらした遠地地震のひとつに、1960年の「チリ地震」がある。震源は南米チリ沖でマグニチュードは9.5(※2)。東日本大震災を引き起こした東北地方太平洋沖地震(マグニチュード9.0)をはるかに上回る、観測史上最大規模の巨大地震だった。

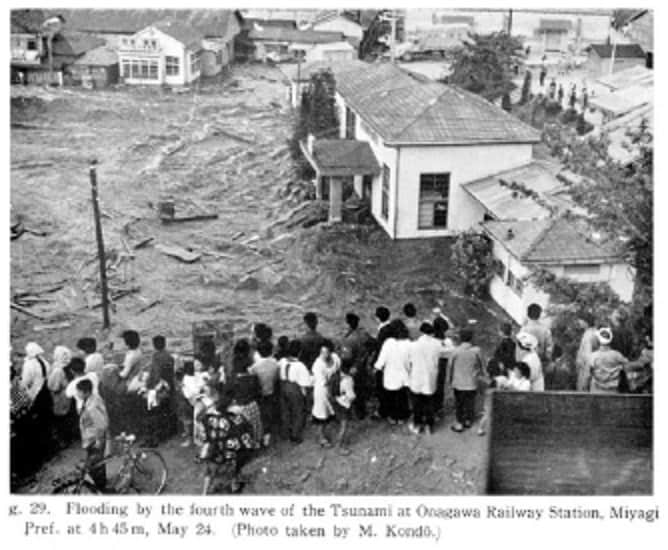

チリと日本は約1万7千キロも離れているため国内で震度1以上は観測されなかった一方、津波は約23時間かけて太平洋を横断し、日本の沿岸各地を襲った。当時の人々は南米で巨大地震が発生したことや、それに伴い津波が海を渡って襲来することなどを事前に知る術もなく、死者・行方不明者は142人にのぼった。

一般に、震源からの距離が長くなれば長くなるほど、地震波は地中を進むにつれて次第に減衰するので揺れは小さくなる。対照的に、津波は長い周期を持つ特性上、長距離をそれほど減衰せずに進むことができる。そして地震の規模が大きければ、発生する津波の周期も長くなりやすいため、その傾向はより強まる。

揺れを体感しない上、地震の発生を認識することのないまま大きな津波に襲われる可能性があるというのが、遠地地震に伴う津波の恐ろしさだ。とはいえ地震や津波の警報システムが発達し世界中に張り巡らされつつある現代において、特に太平洋で遠地地震による津波の不意打ちを食らう危険性はかなり低下したともいわれる。そんな状況下で、“想定外”が起きた。