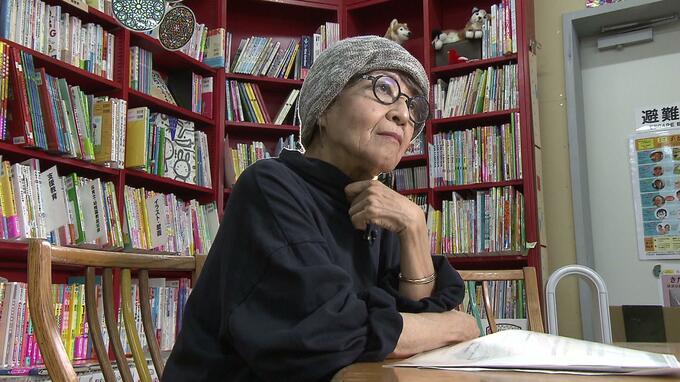

「声を上げない限り相手には伝えられない。メディアは受け手が作るんだ」

安倍首相時代に政権によるメディアのコントロールが激しく行われ、政権に「忖度」するメディアや官僚の存在が指摘された。ヤジ排除問題に関しても、検証報道や警察を批判しないメディアもあった。

―ヤジ排除問題は現在も続く問題だと思うが、落合さんにはどんな危機感があるか?

落合さん:

ヤジ排除問題はある意味でわかりやすい形の「事件」で、言論統制のようなものだと思いますが、より複雑で、より見えにくい形での統制というのがさらに進んでくるのかなと思うととても怖いですね。そこでジャーナリズムがどこまで踏ん張るか、あるいは踏ん張ったジャーナリズムを受け手である私たちがどこまできっちりと丸ごと受け取ることができるかが問われています。

私の友人にもジャーナリストは大勢いて、コワモテの人もいますが、みんな人としては弱さを持ってたり、家族が心配だったり、いろんなことで苦しんでいます。そのときに視聴者や受け手から「見てますよ」「聞いてますよ」「ありがとうございます」「応援してますよ」という一言がどれほど大事かということをよく聞かされるし、私も書き手として同じことを言っていただくことがあるんですね。だから、報道の受け手でもあり、発信者でもある自分としては、いい報道には喝采を送りたいし、ここは問題だなと思ったらそれも指摘したいし、そうすることでジャーナリズムが育ってくれる。花だったら水にあたり、太陽の光にもなったりするんだと思っています。

―いま市民のあいだでメディアに対する失望も広がっていると思うが?

落合さん:

メディアに失望してしまったとき、受け手はメディアに対する期待を諦めてしまう。でも、それはいけないと私は私に言ってるんです。声を上げない限り相手には伝えられない。番組が良かったら「ここ良かったよ」って制作者に伝えることがたまにありますよ。今でもFAX送ったりします。ささやかだけど、もしかしたら番組スタッフが受け取って「やるぞ」っていう気持ちになってくれたら、こんなに嬉しいことはないと思うんですね。メディアは受け手が作るんだっていうところに私たち受け手も戻っていかないといけないと思う。

同時に番組を作る側も「必死に作ったから見てください」となってほしい。作り手と受け手の両方の気持ちが重なったとき、社会は良い方向に向かうと思います。まだ私たちは諦めちゃいけない。諦めたときが終わりなんだとしみじみと思いますね。

ドキュメンタリー番組や映画を日頃からたくさん観ているという落合さん。そんな目利きの立場から本作品の評価を聞いた。

―自分がナレーションをしたというのを抜きにして、いち観客として観た場合の本作品の見どころはどこにあると思うか?

落合さん:

ナレーションで関わってるので、私が言うのもなんか肉親みたいな気がして恥ずかしいというのが正直あるんですが、私たちが戦後の長い間信じてきた表現の自由や報道の自由、個としての自由がどこに行ってしまったのかと愕然としましたね。日本はもう少しよかったはずじゃないかなと思ってる自分がいたことも確かではあります。だからよく映画を作ってくださったなと。

もう一つは、かつて放送局に勤務していた一人として、これをまず企画して、通されて、撮り続けて、一部の人たちからは忌み嫌われる側に自らを置かれて、それでも完成させたということに、本当ありがとうございますって思いますね。「あえてやらなくてもいいでしょ」という声を心の片隅で聞いたかもしれない。「women who dared」という言葉があるんです。女性運動の中でよく使われていて、「あえての女たち」と私は訳してるんです。やらなくても済むかもしれないものをあえてやる人たち。社会に対して、異議ありと手を挙げる女たちを私はそう呼んでるんです。それが一つの力になって、例えば選挙のときや、残念ながらあるかもしれない言論統制が起きたとき「あのときあの映画があったよね」ということが、誰かの背中を押してくれる、誰かが言葉を出す一つのきっかけになってくれたらすごいじゃないですか。