岐阜県の山奥にある、日本最大の人造湖「徳山ダム」。この徳山ダムが、466戸の人々が暮らしていた「旧徳山村」を飲み込んだのは1987年のことでした。

初めは水不足に備える「利水」を、そして水余りが指摘されると洪水を防ぐ「治水」を持ち出し、国は計画を推進。村民は岐阜県内5つの地域に集団移転し、村は湖の底に沈みました。

その村に伝わっていた「徳山おどり」を今に伝える人がいます。受け継がれる踊りを取材しました。

ダム湖の底に沈んだ旧徳山村に伝わる盆踊り「徳山おどり」

岐阜県揖斐川町上南方地区は、旧徳山村の村民が集団移転した地域の一つ。ここで暮らす小西順次郎さん(77歳)は、ダム湖に沈んだふるさとを今でも思う1人です。

地元に伝わってきた盆踊り「徳山おどり」の音頭取りを担当していた“村一番のお祭り男”でした。

(旧徳山村村民 小西順次郎さん)

「間違っても何でもいいねん。思いついた時にその歌を歌えば良かってん」

お盆に限らず運動会や忘年会でも、人が集まれば自然と「徳山おどり」が始まったといいます。

小西さん自身、以前は土木業者として徳山ダムの建設に関わり、村が沈むのを見届けました。

(旧徳山村村民 小西順次郎さん)

「ふるさとがなくなるのは嫌やったけど、1人や2人が反対したところであかんかったやろ?(徳山ダム周辺の)そこら中の林道を作ったんやで。ダムの作る前の一番底のところを掘ったり、すごかったよ」

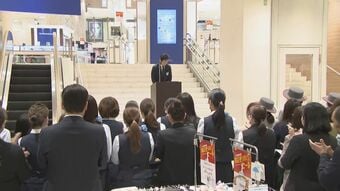

小西さんは、今も息づく村の心ともいえる「徳山おどり」だけは残したいと思い、保存会を結成し、事あるごとに踊る場を作ってきました。

公園に櫓を組み、踊ってきましたが、高齢化で次第に踊る人は減っていき、いつしか櫓も建てられなくなりました。

(旧徳山村村民 小西順次郎さん)

「バザーとかもやって、にぎわってたんやけど。だんだん子供会も婦人会も青年会もなくなって、(祭りを)やらないようになった。(祭りをやらなくなって)10年以上やな」