クマ被害激減 小さな村の奮闘

様々な課題にどう取り組めば良いのか。地元のユースホステルを家族で経営している吉澤茉耶さんは、住民の立場で何かできることはないかと考えてきた。

吉澤茉耶さん

「猟友会の人のほうがよく知っている部分もある、島牧村のヒグマはこう、環境はこうと。猟友会と役場と住民の連携をとれるようにするのが必要」

吉澤さんはクマ対策の最先端を学びたいと、先進地・世界遺産「知床」に向かった。

一緒に向かったメンバーの立場は様々だ。農業や宿泊業の住民、村の職員、さらに副村長も同行した。

島牧村の住民

「(島牧村は)魚のまちなので、干し魚を作っているところがある。それを『一切するな』というのは無理。どういったところに干せば正解になるのか」

知床財団(当時) 石名坂豪さん

「クマが届かない高さに干す。子どもの鯉のぼりのポールなどに干してくれている家もある」

さらに吉澤さんらは、市街地を囲うように広範囲に設置された電気柵を見て、その重要性を実感した。

知床を見て、とり得る対策がいくつもあることを学んだ島牧村の住民たち。

知床財団(当時)石名坂豪さん

「全国でもトップランナーに島牧村がこれを機に逆転でなれるかもしれない」

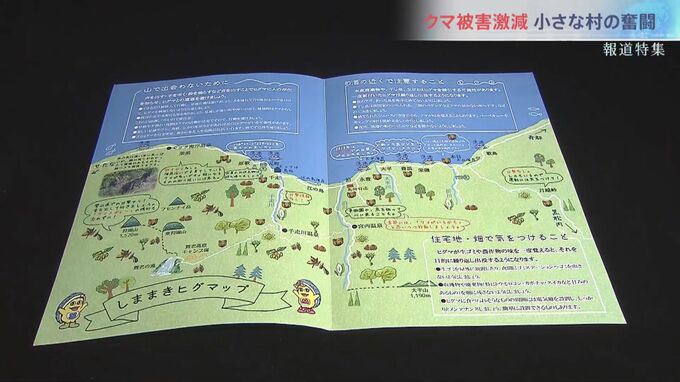

視察から戻ると、吉澤さんらは島牧村独自のクマ注意マップを作り、すべての家庭や民宿、飲食店に配った。

知床視察に参加した島牧村の住民

「ポスターにしたので、もしよければ貼ってもらえればと思って持ってきた」

住民の意識も変わり始めた。

記者

「こちらの住宅に置かれていたコンポストはクマに荒らされました。その反省を活かし、今年は全て片づけたということです」

住民

「ごみは気をつけている」

村は、山と住宅地の間に17キロにわたって電気柵を設置した。

電気柵の山側で立ち止まるヒグマ。効果は確実に出ている。

住民

「メロンなどを作っているが、電気柵があるおかげで(ヒグマが)入ってこない」

役場の職員は…

島牧村役場 栗田翔さん

「(知床)財団の話を聞いて、こういうやり方があると(わかった)。(ヒグマの)生態にも興味を持ち、『理解しないと』というところにもつながって、いい経験になった」

さらに島牧村では、ハンターの育成を重視。11年前から銃の購入費用などの補助を続けてきた結果、ベテランのハンターに加え、30代や40代の若いハンターも増えた。

ベテランハンター

「教え合う、『こういうのやったらだめ』『こういうのがいい』とか。そういう意味では指導はうまくいっている」

40代ハンター

「シカと違って(ヒグマは)ドキドキするが、先輩の姿を見ているから段取りもわかって、なんとか(ヒグマを) 獲れた」

村と住民が一緒に考え、実行に移したことで、島牧村のクマ対策は北海道内でもトップクラスになった。