クマ対策で悩んでいた小さな村

クマが人里に出没する理由はほかにもある。人口およそ1300人の島牧村。

住宅のすぐ裏にヒグマ。 5年前、毎晩のように現れた。クマ出没の背景には、「人口減少」や「高齢化」があるのだ。

かつては山と住宅地の間に畑や家庭菜園があり、ヒグマはそこで人の気配を感じ、距離をとっていた。しかし、村の人口が減り、また、住民が高齢化したことで畑が荒れ、「緩衝地帯」がなくなったことで、ヒグマが山から住宅地に出やすくなったのだ。

人に慣れ、ハンターがいても離れようとしない。

ヒグマのすぐ目の前には、生ごみをたい肥にするコンポスト。ヒグマは、各家庭の庭に設置された、こうしたコンポストで生ごみの味を覚え、次第に水産加工の小屋なども荒らすようになったとみられる。

島牧村のハンター

「クマ、クマ」

住民

「おっかない」

島牧村のハンター

「一回味を覚えたら、また来る」

村は地元のハンターに出動を要請。しかし、夜間や住宅地での発砲は、原則、法律で禁じられている。このヒグマは必ず夜に現れたため、なかなか駆除できなかった。

ヒグマが罠に入るまで2か月かかった。事態が長期化したことで、村がハンターに支払う出動報奨金は1000万円を超えた。

その後、この報奨金の制度をめぐり議会で2年間にわたって議論が続き、その間、ヒグマが出てもハンターに出動要請ができず、日中、発砲可能な場所にヒグマが現れても、役場職員らが爆竹で追い払うしかなかった。

住民の命にかかわる問題なのに、駆除という最終手段を民間のハンターに頼ってきた日本の野生動物対策のもろさが明るみに出た形だ。

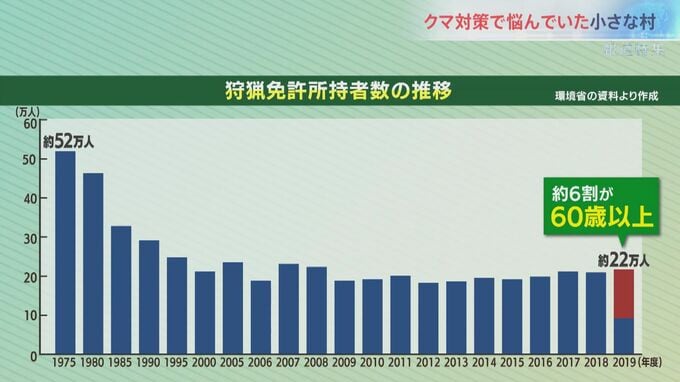

ハンターの減少や高齢化は全国で進んでいる。島牧村で起きたことは、どこで繰り返されてもおかしくはない。