日本生まれの「協生農法」がアフリカや中国でも…

協生農法の広まりは国内にとどまらない。

ソニーの研究所に勤める名付け親の舩橋真俊さんは、2015年、アフリカでも実証実験を始めた。

ブルキナファソの砂地では一年で草木が育ち、様々な作物が採れたという。

アフリカでは協生農法は9か国に広まり、研究する団体もできた。その責任者に聞いた。

上村彩子キャスター

「協生農法を一言で言うと、どんな農法だと感じているのでしょうか?」

アフリカ協生農法研究教育機関 アンドレ・テンダノさん

「協生農法は、多様な作物をたくさん作れる唯一の農法です。収益性だけでなく、生態系を回復する効果もある。栄養的にも衛生的にも評価が高く、農薬も使っていない。取れた作物は高級品に分類され、価格も通常より高く売れる」

協生農法は、昨今の激しい気候変動への対応にも適していると言う。

アフリカ協生農法研究教育機関 アンドレ・テンダノさん

「例えば一つの畑でトウモロコシだけを栽培する場合は、雨の量がトウモロコシに適さない時は不作で、全部台無しになるが、トウモロコシだけでなく、同時に落花生や果樹を植えれば、雨量がトウモロコシには足りなくても他の作物が育つには十分かもしれない」

協生農法は中国各地でも始まった。舩橋さんは…

『協生農法』の名付け親 舩橋真俊さん

「緊迫したニーズがあるのは中国であったり、アフリカだったり、そういうところの方がより早く動くんじゃないかと」

様々な課題があるものの、協生農法を始めたムーさんはその可能性に期待を寄せている。

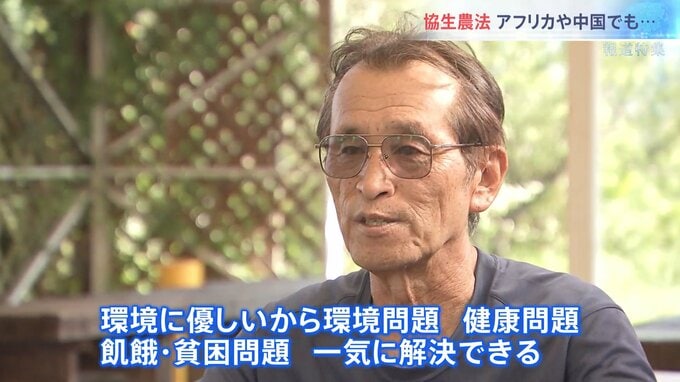

協生農法を生み出した大塚隆さん(ムーさん)

「自然界の仕組みを利用した楽する農法。その力を利用してやれば、労力も費用もかからない。環境に優しいから。今みたいな環境問題、健康問題、飢餓・貧困問題、一気に解決できる。これが目的で作ったんだよね」