「休耕田で成功したら、一気に普及すると思った」

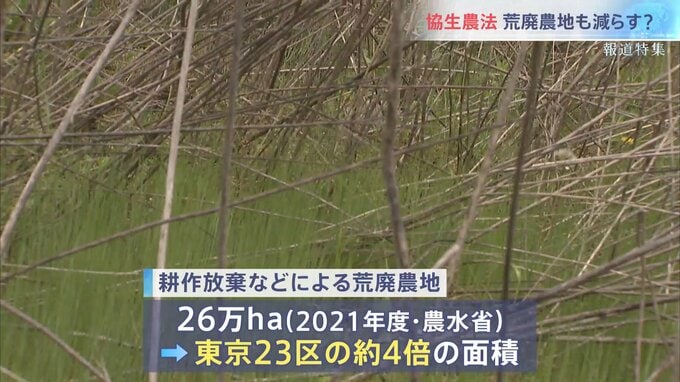

協生農法は、今の農家が抱える問題を解決する可能性も秘めている。担い手不足による耕作放棄などで起きる荒廃農地の問題だ。

日本の荒廃農地は26万ha。東京23区の4倍の面積に上る。

6年前から協生農法に取り組む森哲也さん。

猛暑に襲われたこの夏は、さすがに時々、水やりをしたと言うが、農園にはベリーにミカンといった果物、沖縄のキュウリ「モーウィ」などの野菜がたくさんなり、食べられる花も咲いていた。

今では、家族4人が食べるのに十分な量が収穫できていると言う。

もともとここは休耕田だった。水を溜められる粘土質で水はけが悪く、このまま放置すれば荒廃農地になりかねないと森さんは考え、休耕田を畑に変えるため、溝を掘って畝を作った。

麦わら協生農園 森哲也さん

「重粘土質というのですが、粒の粒子が細かいんですよ。だからカチカチなんです、コンクリートみたいな。こういうところで野菜が育つとは誰も思わないんですよ。畑には向かないよ、育たないよ、と言われているのですが、育っていますよね。休耕田で協生農法が成功したら、一気に普及すると思った」

一度始めれば、少ない負担でできる協生農法。森さんは、荒廃農地を減らす可能性があると考えている。

早稲田大学などは、協生農法専用のロボットを開発している。ロボットには、カメラやセンサーがついていて、作物の色や形をAIで判断。将来の自動収穫を目指す。