販路の確保は難しいなど…課題も

膳場貴子キャスター:

あまり手をかけなくていいのは、すごく魅力だと思いましたし、それでいて自然環境にもプラスになるという農法だったら、ぜひ家の片隅でやってみたいなんて思いながら、わくわくして見ていました。

何よりその土地を土壌から豊かにしていく、土地を再生していくってことですよね。そんな農法ということは、世界的に見てもこれから大きな可能性があるのではないでしょうか。

上村彩子キャスター:

以前、有機農家を取材した際に、雑草の処理をするのが一番大変だということを聞いていたので、雑草をも野菜を作るための環境を作る、それに活用しているということに、とても驚きました。

ひどければ、雑草をある程度切るですとか、枯れそうであれば水をあげるなどの手入れはしますが、生態系が出来上がっていれば、ある程度、自然の力にまかせることができるというのはやはり魅力的で、講習を受けに来ている方も家庭菜園にぜひ取り入れたいという方が多くいました。

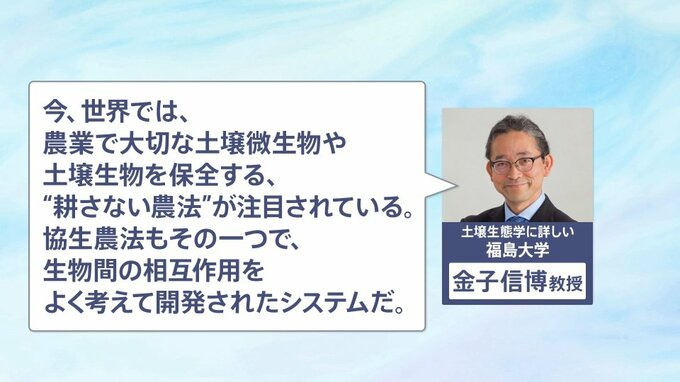

そして土壌については、土壌生態学に詳しい福島大学の金子教授です。「今、世界では農業で大切な土壌微生物や土壌生物を保全する“耕さない農法”が注目されている。協生農法もその一つで、生物間の相互作用をよく考えて開発されたシステムだ」とお話されています。

村瀬健介キャスター:

ただ、そもそも農業で生計を立てるのが大変だと聞きますので、こうした農法を農家の方が取り入れるっていうのには課題もありそうですよね。

上村彩子キャスター:

収穫量が読みにくく、大きさや見栄えなどの問題もあって、まだまだ日本では販路の確保は難しく、自給自足であったり、あとは家族規模の小農に向いていると思うのが正直なところではあります。

ただ、アフリカでは協生農法で育てられた野菜がオーガニックの高級食材として高く売られていて、農家の収入も上がっています。面積が広がることで、現地の雇用にも繋がっているということでした。

そして現在は、家庭菜園や兼業など、農業には様々な関わり方があります。

自分で何か物を一から作ったり、旬のものを食べたり、そして実りに感謝して豊作を祈るというのは大事な食文化でもあります。新しい農法の一つとして今後、どのように広がっていくのか注目していきたいと思います。